王の門近くのビストロ(上段左/右)に腰を下ろし、エスプレッソとビールで暫し休憩。

ビストロを出ると、驚いたことにそれまでの小雨(中‐上段左)が物凄い雨に変わっていた。

海からの強い風が横殴りに吹きつけ、傘など「何の役にもたたない」という有様。

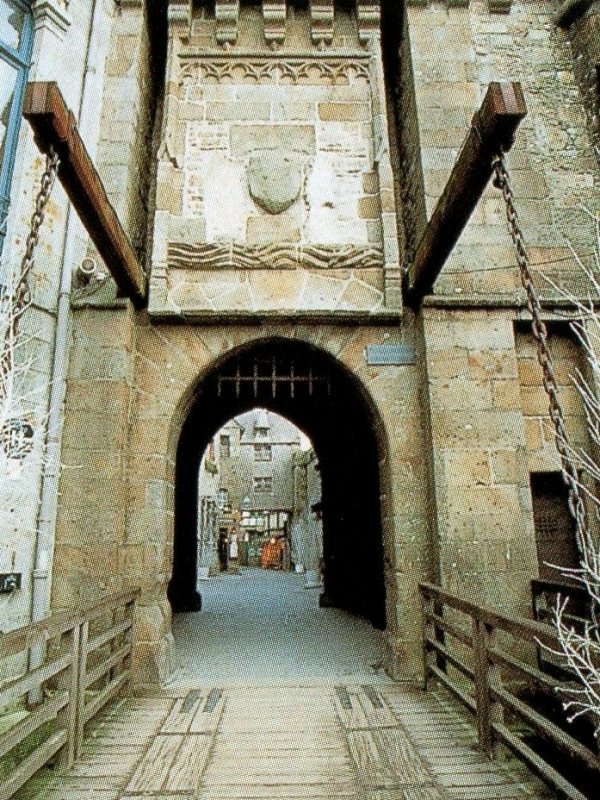

近くのラヴァンセ門(中‐上段右)、僅か1m程の通用口の庇?に逃げ込み、勝手にその扉を閉めて湾から吹きつける風雨を凌いだが、同じように逃げ込んで来た同行の外人さんに、「グッド・アイデア」と褒めて貰えるほど激しい雨、堤防を歩いてきたらしいヒッチハイカーもずぶ濡れで散々な様子。

小止みになって外人さんグループ、近くのカフェへ「一緒に」と誘いを受けたのだが丁重にお断りをしてしまった。

海外旅行を楽しむには言葉の壁はあっても、「ご一緒しなければ」「駄目なんだなあ」と少し後悔。

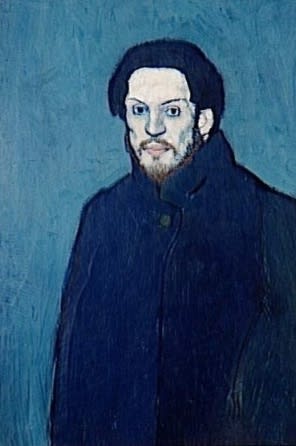

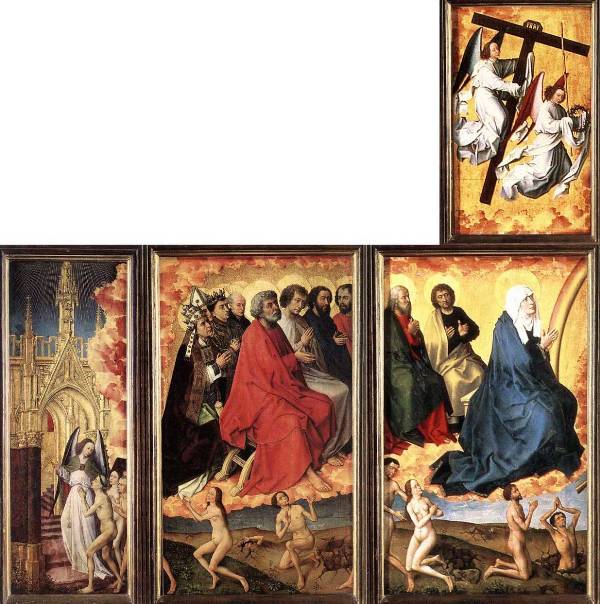

ところでこのグループのひとり、好々爺然としたお爺さんと、後日オルセー美術館(中段左/中/右)で偶然にも出会った。勿論、その時は知る由もなかったが。

さらにその翌日、暮れなずむシャンゼリゼ通り(中‐下段左/中/右)、この世界で一番美しいと言われている通りのとある交差点で信号を待っていると、隣に何処か見覚えがある女性が同じように信号を待っていて、私たちの顔を見て同じように驚きながらも白い歯を見せて会釈をする。

なんと彼女、<英語を担当したガイドさん。>、何時、何処で誰に出会うか「判らないものね」と実感。

話は戻って、目まぐるしく天候が変わる聖地と別れ再びバスの人に。

夕食のためノルマンディー地方のカーンの平和記念館に寄ったが、雨足は一向に衰えない。

早朝からの長いバスに倦んで、うとうととまどろんでいる間にバスは夜のパリの街に。ライトアップされたエッフェル塔(下段左)が美しい。

夜も更けた22時頃、シティ・ラマ社に着いた。

雨上がりの夜道をオペラ座(下段中)の方に向かっていると、可愛い同行者が同じ方向とかで追いついてきた。

気が許せるのかカタリナ に、「何日か前に二人でパリに入ったが、友達はお買い物ツアーに、このツアーには独りで参加した」由、翌日の便で帰国すると親しげに話している。

に、「何日か前に二人でパリに入ったが、友達はお買い物ツアーに、このツアーには独りで参加した」由、翌日の便で帰国すると親しげに話している。

オペラ座の前で彼女と別れ人影もまばらな地下鉄オペラ駅のホーム(下段右)で電車待つ間、バルセロナ郊外<モンセラート>でも、国は違ったが若い女性との小さな出会いがあったことを思い出していた。

それにしても聖地モン・サン・ミッシェルへの遠足、長い一日が終わって、「ホッ」と溜息がでた。

5回にわたって投稿した “ オルセーの合間に ‐ 聖地巡礼 ” 今回を以ってひとまず終える。

Peter & Catherine’s Travel Tour No.480

を気付かぬげに、可愛い女の子と笑顔で握手をしている。

を気付かぬげに、可愛い女の子と笑顔で握手をしている。