<奈良、東大寺・大仏殿(2)>

(まさか、正門の“南大門(なんだいもん)”であんなに時間食うとは思わなかったな・・・)

そういえば、京都・東寺の方は同じ字だけれど読みが“南大門(みなみだいもん)”だったな・・・いろいろと難しいのォ。

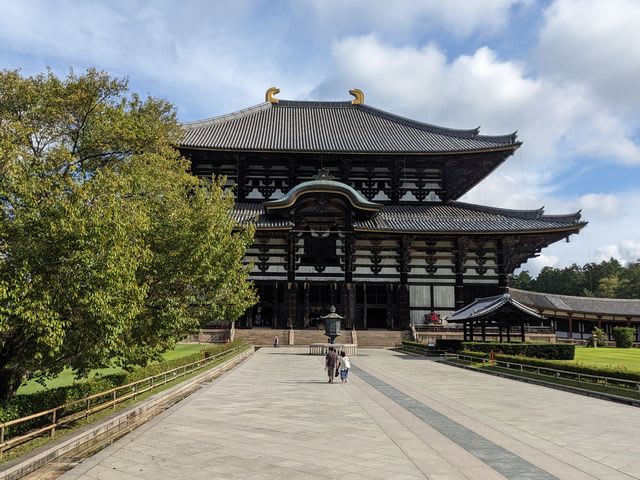

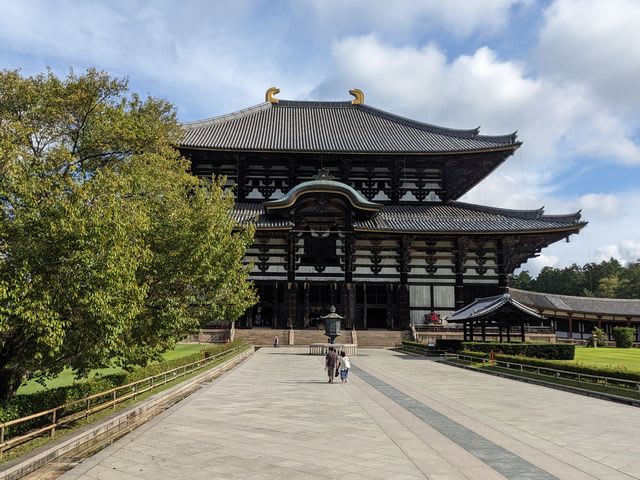

あの、はるか真正面に見えるのが大仏殿だろう。ほんとうに真っ直ぐの、これこそ大仏一直線である。

歩いていると、やがて、右側に池がみえてきた。

「鏡池(かがみいけ)」である。

池に、柄の付いた鏡のような形の小島があり、そのことから「鏡池」という名前が付けられた。島には音楽・智恵・財物の女神、弁財天を祀る厳島神社が建っていて、池には天然記念物の「ワタカ」という珍しい魚が生息しているそうだ。

穏やかな池の水面をみててハタと気がつき、慌てて引き返し、池の畔から「中門」と後ろの「大仏殿」を、池越しのショットで狙う。

「ヨッシャーッ! やったね!」

戻った甲斐があったぞ。池の水面に建物が綺麗とは言い難いがまあまあに映りこむ、なかなかのいい構図のショットが撮れたわい。

大仏殿(東大寺金堂)の屋根もバッチリ映っている。

大仏殿の屋根には、瓦葺き屋根の大棟の両端に金の「鴟尾(しび)」が取り付けられている。

鴟尾は、魚が水面から飛び上がり尾を水面上に出したと考えると、屋根が水面になる。そうすると建物は水面下にあるので燃えない、という言い伝えを用いられた。

大仏殿の屋根の総重量は約3000トンで、瓦の数は約13万枚。瓦だけの重量は1500トン。明治になってから、そのあまりの重量に耐えきれずに屋根が変形してきて、鉄骨による補修工事が行われているそうである。

「大仏殿」の手前にある、入り母屋造りの楼門「中門(ちゅうもん)」は、享保元年(1716)ごろの再建で、門の 両側には、仏を守護する四天王のうちの二天が安置されているそうだ。向って左に「持国天」、右が「多聞天」だそうである。

さっきの南大門で満腹しているので、「中門」はもういいわ。

大仏に急ごう。中門の両脇からそれぞれ回廊が伸びているが、左奥にある回廊入口の料金所に向けて進む。

東大寺は、奈良時代に聖武天皇が仏教の教えを中心にして、国を守るために建てた。

聖武天皇は災害、政変、反乱などが相次ぐ当時の社会不安を、仏法の力によって解消しようと、全国に国分寺の創建を推進する一方、大仏造立を発願する。

東大寺の本尊として世界最大の金銅仏「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」の造営が始まり、天平勝宝4年(752年)に開眼法会が盛大に行われた。

大仏殿は本尊の大仏を安置し、正式には「東大寺金堂(こんどう)」という。

747年に起工され、5年後の752年には完成したとされる。

大仏殿は、1180年の治承の兵火、1567年の永禄の兵火により二度焼失し、鎌倉時代は重源、江戸時代は公慶らの働きにより、その都度再建されてきた。

さあて、と。

いよいよ大仏との「ごタイメーン」だ!

東大寺金堂の階段を飛ぶようにかけ昇る。なんか、わくわくしてきたぞ。

― 続く ―

→「京都・九条、東寺(1)」の記事はこちら

→「京都・九条、東寺(2)」の記事はこちら

→「奈良、東大寺・大仏殿(1)」の記事はこちら

(まさか、正門の“南大門(なんだいもん)”であんなに時間食うとは思わなかったな・・・)

そういえば、京都・東寺の方は同じ字だけれど読みが“南大門(みなみだいもん)”だったな・・・いろいろと難しいのォ。

あの、はるか真正面に見えるのが大仏殿だろう。ほんとうに真っ直ぐの、これこそ大仏一直線である。

歩いていると、やがて、右側に池がみえてきた。

「鏡池(かがみいけ)」である。

池に、柄の付いた鏡のような形の小島があり、そのことから「鏡池」という名前が付けられた。島には音楽・智恵・財物の女神、弁財天を祀る厳島神社が建っていて、池には天然記念物の「ワタカ」という珍しい魚が生息しているそうだ。

穏やかな池の水面をみててハタと気がつき、慌てて引き返し、池の畔から「中門」と後ろの「大仏殿」を、池越しのショットで狙う。

「ヨッシャーッ! やったね!」

戻った甲斐があったぞ。池の水面に建物が綺麗とは言い難いがまあまあに映りこむ、なかなかのいい構図のショットが撮れたわい。

大仏殿(東大寺金堂)の屋根もバッチリ映っている。

大仏殿の屋根には、瓦葺き屋根の大棟の両端に金の「鴟尾(しび)」が取り付けられている。

鴟尾は、魚が水面から飛び上がり尾を水面上に出したと考えると、屋根が水面になる。そうすると建物は水面下にあるので燃えない、という言い伝えを用いられた。

大仏殿の屋根の総重量は約3000トンで、瓦の数は約13万枚。瓦だけの重量は1500トン。明治になってから、そのあまりの重量に耐えきれずに屋根が変形してきて、鉄骨による補修工事が行われているそうである。

「大仏殿」の手前にある、入り母屋造りの楼門「中門(ちゅうもん)」は、享保元年(1716)ごろの再建で、門の 両側には、仏を守護する四天王のうちの二天が安置されているそうだ。向って左に「持国天」、右が「多聞天」だそうである。

さっきの南大門で満腹しているので、「中門」はもういいわ。

大仏に急ごう。中門の両脇からそれぞれ回廊が伸びているが、左奥にある回廊入口の料金所に向けて進む。

東大寺は、奈良時代に聖武天皇が仏教の教えを中心にして、国を守るために建てた。

聖武天皇は災害、政変、反乱などが相次ぐ当時の社会不安を、仏法の力によって解消しようと、全国に国分寺の創建を推進する一方、大仏造立を発願する。

東大寺の本尊として世界最大の金銅仏「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」の造営が始まり、天平勝宝4年(752年)に開眼法会が盛大に行われた。

大仏殿は本尊の大仏を安置し、正式には「東大寺金堂(こんどう)」という。

747年に起工され、5年後の752年には完成したとされる。

大仏殿は、1180年の治承の兵火、1567年の永禄の兵火により二度焼失し、鎌倉時代は重源、江戸時代は公慶らの働きにより、その都度再建されてきた。

さあて、と。

いよいよ大仏との「ごタイメーン」だ!

東大寺金堂の階段を飛ぶようにかけ昇る。なんか、わくわくしてきたぞ。

― 続く ―

→「京都・九条、東寺(1)」の記事はこちら

→「京都・九条、東寺(2)」の記事はこちら

→「奈良、東大寺・大仏殿(1)」の記事はこちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます