今回はJR神領駅をスタートして庄内川沿いに歩き、アサヒビール名古屋工場を見学してJR新守山駅へゴールするものでした。

庄内川は岐阜県では土岐川と呼ばれ県境あたりで名が変わります。かつては陶磁器の生産を象徴するかの如く、白濁した水が流れていました。陶磁器業界が活況を呈すると白濁の濃さが高まり、低調になると白濁度合いが薄くなる。そんな事が有ったのかも知れません。

河口付近の漁協が監視の目を光らせていたそうです。

今では環境基準が守られ、橋の上から悠々と泳ぐ鯉を見下ろせるまでの清流の川となりなりました。

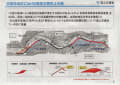

庄内川は高蔵寺の東辺りで、中流の姿から下流の姿に変わります。今回、歩いたところはその状況を如実に現している場所でした。左岸が瀬戸市で右岸が春日井市。山々に挟まれた庄内川が濃尾平野に流れ出し中流から、下流へと代わります。新しく堤防が築かれていましたが、そんな庄内川も時として、暴れ川に変身し流域が洪水で溢れた事がありました。

その状況を検証するべく現地に立ってみました。

JR神領駅(9:20) ― 庄内川堤防(9:48~9:53) ― 大留荒子古墳(10:07~10:12)

― 高御堂古墳 ― 密蔵院(10:58~11:48) ― 桜佐ヨゲ(11:57) ―

上条河畔林(12:40) ― 下津尾の渡し跡(13:03) ― 小野道風記念館(13:30~14:08)

― アサヒビール名古屋工場(14:40~16:05) ― JR新守山駅(16:20)

http://www.geocities.jp/jk2unj/datagazou/45map.pdf

全コースは15キロとなっていますが、禅源寺は省略しました。それでもビール工場では見学で1キロ以上歩いていますので15キロを超える歩行距離となりました。

JR神領駅前からウオーキングがスタートしました。

志段味橋を渡り庄内川左岸へ着ました。

穏やかな河の流れ、

この様子から川が溢れたとは想像できません。

資料を使っての説明です。

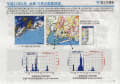

資料1

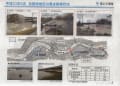

資料2

資料3

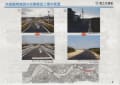

資料4

平成23年9月の水害の状況です。

堤防が切れることは無かったのですが、大量の水が堤防を越えました。

大留荒子古墳。

発掘調査の後に復元されたものです。

大留荒子古墳の説明板です。

密蔵院へ到着しました。

全員で記念写真。

庄内川の堤防下を歩きます。

左の水路は庄内川から導水した水です。

桜佐ヨゲ。

左側が堤防寄りで、右側と一体になっていたのでしょう。

道路を通すために堤防を切ってしまったようです。

その堤防の上には、雑草に埋もれた石碑がありました。

細い道を歩きます。

この場所は遊水地になっている所なのでしょう。

広い場所で雑草が繁っていました。

霞提跡地の説明看板。

今は堤防として整備されてしまっていますが、川が洪水を起こしたときに水がここへ流れ込み、遊水地の役目を果たしたのでしょう。

庄内川の堤防を歩きます。

下津尾の渡しの石柱。

設置されてまだ、新しいですが、このように標柱を設置しておかないと、かつてここに渡船場が有ったことを忘れられてしまうのでしょう。

広大な河川敷。

多くの人が家庭菜園として耕作しています。

多分、無法地帯となっています。

耕作している人から耕作料を徴収してみては・・・・。

小野道風記念館に入ります。

記念館は生誕地に設けてありました。

小野道風のブロンズ像。

花札の絵柄に使われている小野道風。

足元には、おなじみのカエル。

これから館内に入りますが、この先は撮影禁止となっています。

館内を見学して、小野道風の系統的には小野妹子や小野小町が居る事が判りました。

小野妹子や小野小町の名は聞いた事が有りましたが、「オノノ」と言う発音から結びつける事が出来ました。

館内には多くの書跡が展示してありました。

松川橋を渡ります。

この橋を渡ると名古屋市守山区に入ります。

橋の上からアサヒビールの工場が見えます。

工場の正門まで着ました。

アサヒビールに到着して、全員で記念撮影です。

若い応接の女性に案内され、工場内の見学が始まりました。

この先は撮影が禁止となります。

巨大な醗酵熟成タンクが何本も林立しています。

その説明プレートです。

工場内の見学を終えて外に出てきました。

工場内では缶にビールが入れられる様子。

まるで川の流れのように缶の流れが続きます。

そんな光景を見て来ました。

ゲストホールでビールの試飲となりました。

試飲はグラスに3杯までで、20分間と決められていました。

グラスに注がれるビール。

お疲れ様でした。

全員で乾杯です。

ビールが飲めない人にはソフトドリンクが付きました。

上手なビールの注ぎ方の実演です。

とても美味しそうに注ぐ事が出来ました。

アサヒビールのドライ。

これから戴きます。

ウオーキングをして来て、脱水気味の体には、とても美味しく戴きました。

今回は庄内川沿いを歩きました。密蔵院の多宝塔は国宝で、文化財に触れ合う機会がありました。小野道風記念館では文学との触れ合いです。

庄内川堤防や桜佐ヨゲは水防の歴史です。大留荒子古墳と高御堂古墳は古墳の現地学習です。ウオーキングで眼にするもの、すべてが学習につながります。庄内川の堤防では河の水が溢れ、水害が発生したときの事を説明して貰いました。このように現地を「生」で目にする事が出来るウオーキングは、「動く社会科学習会」と言えるでしょう。

梅雨空の下でのウオーキングでした。雨も困りますし、カンカン照りの炎天下でも困ります。

日差しがあるものの炎熱地獄で無いだけ、良しとしなければなりません。

途中、小野道風記念館の手前で少し雨に降られましたが、傘が居るか要らないか程度の雨でした。

歩いていて終盤は飲料水が無くなり、自販機で買い求める人が何人も居ましたが、42名。全員が完歩しました。

大須のど真ん中に古墳が在ることを知りました。

大須のど真ん中に古墳が在ることを知りました。

犬山を歩いていて水戸黄門の姿をした人や鎧甲冑姿の人を見かけましたが、イベントとして取り組んでいるのか、毎日行われているのか分かりませんが、城下町の町おこしで取り組んでいるのか、このように行われるのは、良い事だと思いました。

犬山を歩いていて水戸黄門の姿をした人や鎧甲冑姿の人を見かけましたが、イベントとして取り組んでいるのか、毎日行われているのか分かりませんが、城下町の町おこしで取り組んでいるのか、このように行われるのは、良い事だと思いました。