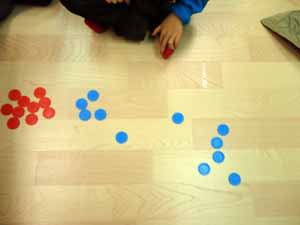

10について学んでいます。

10人のお人形を選んで10きゃくの椅子に座らせて、

10台の机を並べて

それぞれにいちごを配っています。

最後に10の指を作りました。

集中して学んだ後は、自由に遊びます。

今回は「小さいお風呂」や「ちゅうくらいのお風呂」「大きなお風呂」、「暗いくらいドアのある部屋」を作って遊びました。

この時期の子は形容詞をつけた物を作ると喜びます。

「高い高いビル」とか「深い井戸」とか「熱いお風呂」など。

10について学んでいます。

10人のお人形を選んで10きゃくの椅子に座らせて、

10台の机を並べて

それぞれにいちごを配っています。

最後に10の指を作りました。

集中して学んだ後は、自由に遊びます。

今回は「小さいお風呂」や「ちゅうくらいのお風呂」「大きなお風呂」、「暗いくらいドアのある部屋」を作って遊びました。

この時期の子は形容詞をつけた物を作ると喜びます。

「高い高いビル」とか「深い井戸」とか「熱いお風呂」など。

2歳3ヶ月の☆ちゃん。

0歳7カ月の時から毎月1回虹色教室のレッスンに通ってくれています。

2歳になったあたりから急に意識が鮮明になって、

自分が何をどのようにしたいのか、

どんなことが起こったのか、何が原因か、どんな気持ちかなどを

感情を交えてていねいに説明するようになってきました。

食べていたブルーベリーが落ちてポケットに入った時も、

「☆ちゃんがブルーベリーを食べていたら、コロンと落ちてポケットに入ったのよ」と

細かい点まで正確に伝えようとします。

おもちゃを触るときも、「どうやってするの?ここを回せばいいの?」

「あのおもちゃが取って欲しいけど、言うのが恥ずかしいの」と

お姉さんぶった口をきくので笑ってしまいました。

●ちゃんも同じ2歳3ヶ月の女の子です。

☆ちゃんと会うのは2回目。

☆ちゃんがすることが気になってたまらない様子です。

☆ちゃんがレジのおもちゃで遊びながら、「お金がないわ」とつぶやくと、

誰も何も言わないのに、箱のなかからおもちゃのお金を取り出して☆ちゃんに手渡していました。

●ちゃんは2語文をしゃべりはじめたところで、

☆ちゃんほど流ちょうにおしゃべりはしませんが、交わされている会話や

身のまわりで起こっている出来事の流れはとてもよく理解しています。

他人のすることに興味しんしんで、どんな目的で何をしようとしているか

しっかり観察しています。

またおもちゃの仕組みにも強い興味をしめして、

動きのもととなっているからくりをすぐに見破ってしまいます。

実は教室用にシアトルで目をぱちぱちさせながら笑い声をあげる

赤ちゃん人形をおみやげに買ってきたのですが、ほとんどの子どもたちから不評で

「こわい」「気持ち悪い」「いや」と拒絶されていたのです。

でも●ちゃんだけは何度も人形を笑わせたがったあげく、しまいにひっくり返して

人形の身体のなかに隠れている機械の部分を見ようとしていました。

2歳前後の幼い子たちも、ひとりひとり感じ方も関心の持ち方も言動もちがっていて

面白いです。

また1ヶ月かそこらで別人のように物の捉え方が変化しているのも

面白いです。

☆ちゃんは今、見立てることが楽しくてたまらない時期です。

先月までは、お母さんが「○○みたいね」というと、「○○みたい」と同調して

見立てていたのに、今月は、

「○○みたいね」と言われると、「でも、□みたいにも見えるよ」と言うようになりました。

こちらが作ったものを真似て作るのにも熱心になってきました。

ショッピングカートを作った後で、商品を乗せています。

「まねっこする時に、自分の想像力や創造的な力をちょっと加える」というのが

☆ちゃんの今のブームのようです。

ハンカチでくるくるブロックを巻いていたので、

「巻きずしね」と言いながら見ていたら、最後に立てて見せて

「すいとうにも見える」と言いました。

そういえば、「みたい」とか「にも」といった言葉を上手に使えるようになっています。

●ちゃんも☆ちゃんも

カラフルな色のパズル風のおもちゃに惹かれるようです。

小学2年生の子たちと潜水艦ゲームで遊びました。

ボードゲームやカードゲームは、定期的に流行っては

半年くらい遊ばない時期があります。

休止期間を経て再び熱中しはじめると

遊び方が急に高度になっていて驚きます。

このゲームも1年ほど前に遊んでいた時は、お互いの能力のせいで

「運良く当たれば相手を倒せる」というゲームだったのに、

今回の2年生たちは「Aの3」「Gの7」といった座標の見方がスムーズになって

戦略的に考えながらゲームを進めていました。

テキパキ動けない

ふたつの作業が同時にできない

作業中、パニックを起こしてすぐ放り出してしまう

飽きっぽい、気が散りやすい、

などの気になる行動が多い子に適した遊びです。

数字のカード(写真はアルゴカードを使っています)

をばらまいて、「1から順番に、1,2,3,4、とだんだん大きくなるように数字を取って言ってね」とか。

「11からひとつずつ少なくなるように取っていってね」とか

「1、3、5……とひとつずつ数を抜かして取っていってね」といった問題を出して

順番にカードを取っていきます。

できればタイマーで測ります。

お友だちと競わずに自己ベストを超える努力をさせると、

こうした作業に苦手がある子も意欲が出ます。

3、4歳の子でもできて、

暗算力がつくだけでなく

テキパキと情報を処理していく力がつくな~と感心しているのが、

『BLOCKSOM』という無料でダウンロードできるゲームです。

すごくお勧めです。

一度遊んでみてくださいね。計算が大好きになるだけでなく、

空間認知能力や計画的に作業していく力など

さまざまな能力がアップすると思います。

http://infotech.rim.zenno.info/products/blocksum/ja/

実は、お正月にわたしがこのゲームにはまって

毎日のように遊んでいたんです。

すると、瞬間的に10の塊が作れるようになったあたりから

急に家事の能率がアップしだしたんです。

数か所を同時に見て記憶しておいて、最重要事項から手をつけていくという

決断をすることができるようになったことで、

家事の途中でどうでもいいことに気を取られたり、飽きて疲れてきたりすることが

減ってきたのです。

10日ほどで、年十年間も悩んでいた能率の悪さが改善されたことにびっくりしています。

能率の悪さって、「やる気のなさ」とか「我慢する力の弱さ」のように思われがちだけど、

脳の機能との関わりが大きいんだなと実感しました。

このゲーム大人が遊んでも楽しいですよ。数分で終わりますし。

5面が超えれるようになると、自分の情報処理能力が変化したことが

感じられるかもしれません。

デュプロブロックで恐竜の骨の発掘遊びをしています。

恐竜の頭蓋骨の模型を埋めて

探すだけですが、埋める作業も

発掘する作業もなかなか面白いです。

きれいな石を隠して、宝石探しも楽しめますよ。

実はこの記事は昨日一度アップしてから、急に気持ちが塞いで

下書き状態にしていました。

体験的な知恵から、わたしははっきりした理由がなくても、直観的に

嫌な感じがしたときは、活動を中止したり、対象から遠ざかったり、

手放したりするようにしているのです。

眠っている間に、どうしてすぐにも記事を消してしまいたくなるような

嫌な気分にとらわれたのか理由が鮮明になってきました。

この記事にはわたしの子ども時代の空想や考え続けていた内容

(進化論に対する疑問)を書いたのですが、

それは他の人が読むと「ふーん、そうなんだ」と感じる程度の話なのですが、

わたしにとっては子ども時代を通して大人たちから攻撃されたり、拒絶されたり、考える自由さえ認めてもらえなかった

というトラウマとなっている内容でもあるので、言葉にして表現することにかなり勇気がいることでもあったのです。

もっともトラウマになってること自体、書いた後で気分が悪くなるまで気づかなかったのですが……。

子どもの頃のわたしは、「愛情」という面で親や周囲の大人と信頼してはいたのですが、

「思考」の面では全く信用していませんでした。

母は集団心理にのみ込まれやすく

論理的に物事を考えていくのが苦手でしたし、父は依存症のため考え方に歪みがありました。

教会学校の人々は、布教の目的で事実をねじまげて話す癖がありました。

そのため「辻褄の合わない論理的ではない話でも、集団で言いくるめようとするのが大人」という

不信感が、その時期の体験を通して心に刻みこまれているのです。

当時のわたしは本の世界に立てこもって、籠城し、

「たとえ間違った考え方でも大勢が言うことは正しい」

「一度みんなが信じていることに疑問を投じてはならない」と主張する大人たちに

ひそかに宣戦布告の旗を掲げていたのです。

子どもの頃のトラウマがぶり返した後で、次第に

もしかして、「もう戦争は終わったよ」とわたしの心のなかの子どもに告げてあげなくてはならないのかもしれない」

そんな気もしてしました。

そこで一度削除しかかっていた記事をアップしなおすことにしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

シンクロニシティーについての話題をもう少しだけさせてくださいね。

『カント』などの著書で知られる

哲学者の佐藤明雄氏は、

「偶然の一致と片付けてしまうには余りにも頻度が多く、あまりにもよく出来過ぎている」

と感じられたご自分の数々の共時的体験(シンクロニシティー)を『体験的共時性論』

という文章のなかで紹介しておられます。

中国、ドイツ、パリ、イタリアなどの各国を旅しておられる佐藤氏は、

何十年ぶりに降り立った土地で、たまたま声をかけた人が

消息を探していた知人の息子と娘だったり、

気にかけていた人とたまたま同じ飛行機に乗り合わせることになったり、

「ヨーロッパで会いましょう」と約束していた方と連絡がとれないままでいたのに

とあるレストランでばったり会ったりといった驚くような体験をたくさんしておられます。

それはまさしく「偶然の一致と片付けてしまうには余りにも頻度が多く、あまりにもよく出来過ぎている」

と言えるような体験ばかりです。

「何の連絡も取り合っていないのに、

何十万人もの人が住んでいる広大な土地で、

たまたま向かった場所でぴったり同じ時刻に意中の人と会う」

ということが何度も繰り返されるというのは、

やはり不思議なことですよね。

佐藤明雄氏は、『体験的共時性論』のなかで次のようにおっしゃっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結論を先に述べれば、共時性体験は理屈ではなく、事実として体験してみる

゛悟り ゛にも似た境地ではないかと思われる。

つまり、この世界には人間が常識として考えている科学的概念の

及ばない事実があるのではないかということである。

デカルトやニュートン以降、科学というものが非常に確実な

知識をわれわれに与えてくれたため、

科学というメガネですべてのものを見ていくようになった。

計量化し、数式化できるもの、言語化できるもの、理論化できるものだけが確実であると

されてきた。しかし、それだけですべてなのだろうか、

世界の実相はもっと別のところにあるのではないか、

科学の発展の一方、こんにち科学を超える新しいパラダイムが求められているように思われる。

ところが日本を含めて、現代の教育は計量化、数式化、言語化、理論化できるものだけが

世界であると教育してきてしまった。

最近の若者に接して感じることは、彼らには全く「驚き」というものが

ないということである。感動がないということは

感性の薄弱ということでもある。

プラトン、アリストテレスの言葉に「哲学は驚きから始まる」というのがある。

もしニュートンに驚きというものがなかったら、あのリンゴの落下を見て驚かなかったら、万有引力の発見はなかったであろう。

ところが最近の科学的、合理的教育は、驚きという感情を極力奪っていこうとする。 (略)

わたしは共時性体験は理論ではなく、むしろ悟りに近い境地ではないかとの結論

を書いた。

まかり間違っても、共時性体験を科学的分析や合理的解明で捉えるべきでなく、また捉え得る

と思うものでもない。体験の意味はその頻度の多少や確率の代償で評価されるべきものでもない。

体験の深化は、我々の誇示する科学的知識や法則の浅はかさ、皮相さを思い至らせてくれる啓示的意味を持つ。

その意味で、共時性は科学から宗教に抜ける秘密の地下道といえるのかもしれない。

『共時性の発見』 たま出版

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

わたしの「偶然の一致」の体験についても、もう少しだけ書かせてくださいね。

シアトルに行く1ヶ月半ほど前に北海道に出かけたときのこと。

滞在先のRさんに大きなこげ茶色い犬がお出迎えしてくれる

「いかにも北海道!」という雰囲気の天井からカヌーが吊ってあるお店に

連れて行っていただきました。

↑の写真です。

このレストランでお手洗いをお借りしたのですが、個室の壁に

インディアンの酋長の手紙らしきものが貼ってありました。

その時はたいして気にもとめず、文面もきちんと読みはしませんでした。ただその

文章がシアトルのインディアンによって書かれたことがしるしてあったので、

「もうすぐシアトルに行く予定だけど、こんなところでシアトルの文字を目にするのは奇遇~♪」と感じて、

Rさんにその話を伝えました。

といっても、ただシアトルについて書かれているものを見たくらいなら、ありふれた偶然として

わざわざ話題にしなかったかもしれません。インディアンの……という点が、何だかざわざわする気もちを

呼び起こしたのです。

何度かこのブログでも書いた覚えがあるのですが、わたには子どもの頃からインディアンに対する

奇妙な思い入れがあるのです。

話がそれてしまいそうですが……わたしの子ども時代の話を少しはさませてくださいね。

幼児期や小学生の頃、わたしはたびたび早朝に家を抜け出して、

家の前の坂道をのぼって給水塔のそばで朝日がのぼるのを見に行っていました。

とにかく太陽が好きだった子ども時代のことを詩にも書いています。

奇妙な話ですが当時のわたしは、そうして太陽がのぼるのを眺めながら、自分がインディアンで、

太陽を神様としてあがめているという空想に浸るのが大好きだったのです。

父は無宗教で母はクリスチャンという家庭で、

家族の誰もインディアンの話などしたこともなければ、

テレビや本でインディアンの暮らしについて目にしたわけでもありません。

理由はわたしにもさっぱりわかりませんが、

それにも関わらず子どもの頃のわたしはインディアンの世界の夢を何度も見たり、

自分がインディアンになりきって世界を眺めたりして遊んでいたのです。

たとえば小学校時代、年がら年中頭を悩ましていた考えに次のようなものがあります。

住んでいた団地の周りに小豆ほどのオレンジ色の実をたくさんつけている

ビラサンカという植物が垣根代わりに植えてあったんです。

わたしはまるで吸い込まれるようにその実を眺めながら

次のような自分の考えを追っていることがよくありました。

「この実はひとつひとつが顔のように見えるな。

もしこの実ひとつひとつがひとりひとりの人間のようなもので、

それぞれ自分の考えや感じ方を持っているとすれば、それらが根っこの部分では

つながっていることを不思議に感じるのかな。

ビラセンカの実同士がけんかしたり、意地悪したりしたとして、

傷ついた側が枯れると、傷つけた側も

(下から悪い養分が上がってくるようなことが起こって)いやな目に合うってことが

あるだろうな。

人間の世界もビラセンカと同じようにひとりひとりの人が別の人と思っていても

つながってるのかもしれない」

花にとまっている蝶を見ながら、こんなことも考えていました。

「蝶がとまっている花のように、自分の一部が飛び立ったり戻ってきてとまったりするものも含めて

ひとつの生き物だってことは、

人間の身体の中に生きている菌があるんだからありえること。

地球の上を歩きまわっている人間が、動きながらも

地球の菌とか皮膚の一部のような存在だってことはありえるのかな?」

インディアンの夢を見るとか、インディアンになりきって物を眺めるといっても、

当時、インディアンという言葉やはっきりしたイメージを持っていたわけではありません。

自分の内部で捉えている「こんな感じ」という妙にリアルに体感されるイメージがあっただけで、

「あの空想世界やわたしの気質や学び方や考え方はインディアンのものそのものだったな」と

大人になってから感じただけですが゛。

最近、『パウワウ アメリカ・インディアンの今日を無駄にしない教え』

という著書で知ったのですが、

アメリカ・インディアンの教育観は、外から教えられるのではなく

自発的に得た学びでなければ本当の知恵や知識は身につかない、という

体験主義に基づいているのだとか。

人は生涯にわたってつねに何かを学んで知恵を

蓄積していくと捉えているのだそうです。学校は身のまわりの自然と日常生活。

つねに目を見開き、耳を澄まして、見て聞いて

触れて物事を習得していくことが基本なのだそうです。

赤ちゃんは物心つく前から、揺り板から自分の暮らす環境や大人の仕事ぶりをつぶさに観察しながら育ち、

家族も村人も長老も、社会の新しい一員である赤ちゃんに目を向けているそうです。

赤ちゃんの様子、つまりその子の性癖や資質を観察しているのだとか……。

子どもの頃のわたしも、星や植物や生き物たちをじっと観察しながら、

自分のなかに湧き上がってくる疑問について、イメージを膨らませながら

どこまでも考えを追っていくことが大好きでした。

それをインディアンになりきって世界を眺めるという言葉で表現したのは、

日の出を見るときの独特の空想世界と近い感性で

自然を観察していることがよくあったからなのです。

自分とはまた別の何かのイメージを抱いて、

自然を観察している時のわたしは、

ミツバチが六角形という形の利便性を利用して

巣をつくることや八の字を描いてサインを送ることや、

昆虫たちの擬態や渡り鳥の性質や鳥の高度な飛行技術やコウモリの超音波を出す能力などが、

どうやって進化してきたのかという疑問をぐるぐる考え続けていました。

「木が高かったからという理由で、

環境にとって有利な首の長いキリンが残っていって

キリンの首が伸びた」という大人の説明は、

どうしても納得できないものだったのです。

わたしにすると、

「コウモリが何世代も環境に有利なもの同士かけあわされた結果、

何世代も遺伝を繰り返すと

超音波を出して獲物をつかまえる能力を進化させることができるようになる」とか、

「身体的に環境にとって有利なハチがかけあわされていくと、

遺伝子のなかに、

図形の利便性を最大限に生かした建築物をつくる能力や仲間にダンスでサインを送ることができる

方向に進化していく」という事実は、

「大量のゼロ歳児を集めて、さまざまな素材を与えておくと、

時間さえ十分あれば、偶然が重なって

エレベータつきのビルやら摩天楼やら電話機やら国会のシステムなんかを

創り出すことができますよ」と説得されているように感じたのです。

昆虫の小さな目の仕組みひとつでも、

キリンの首やゾウの鼻についての進化の説明だけで

それが完成するまで進化していく過程を説明しているようにはとても思えなかったのです。

それで年がら年中、そのことばかり考えていました。

学校の先生や教会学校のスタッフの方々などに

何度かその疑問をぶつけたことがありましたが、頭から馬鹿にされてしまったため、

それからはひとりでさまざまな本を読んで納得できる答えを探し続けていました。

話が脱線したまま長くなりましたが、次回に続きます。

数遊びが、自由自在に計算し、算数の文章題を解く力に発展するようにするには、

学習時間と遊び時間のバランスが大事です。

幼児の場合、自由な遊びが9に対して、

見本を見せたり、問いかけたりするの時間は1より少ないくらいがいいと思います。

間違えても教え込もうとせず、

ただ正しい答えを示して、それでも聞こうとしなければ

そっとしておきます。

ごっこ遊びの世界に少しずつ

数の世界を取り入れて楽しむことも大事です。

レジ、コイン、値段が書いてあるメニュー表、

10個の卵が入る容器、同じ種類の食べ物など

数を意識できる小道具を子どもの要望に合わせて増やしていきます。

その時、教えようとして子どもの学ぶ順序を壊さないように注意します。

たとえば、子どもははじめのうちは

物とお金をやり取りするにしても

計算しようとしません。ただ交換します。

そういう時期には、

ただ交換することを楽しむことが大切です。

「交換する」という操作の基礎が身につきます。

欲張って、お金の計算をさせようとすると、算数の苦手な子を作ってしまいます。

3と1、5と1ではなく、

「いっぱいと1」「たくさんと1」と認識している時期には、

そうした感性を大事にしてあげます。

子どもの発達の順序を大人の都合でねじまげないようにして、

ただ楽しく数と触れる体験を増やすのです。

<指が10本であることを意識する遊び>

◆ パッと手を見て指の数を当てる

①1~5まで

② 6~10まで

(5と1で6、5と2で7……など)わかるように

◆ 合わせていくつじゃんけん

①じゃんけん5

(「あわせて5にするじゃんけんするよ。じゃんけん2、あといくつで5?」と言って2を出します。

相手の子は3を出します。同様にさまざまな数で合わせて5になるように手を出しあいます)

②じゃんけん10

(上と同じ方法で合わせて10になるように手を出し合います)

◆数の指作れるかな?

①10までの数を言って指を作ります

②お友だちに10の指を出しておいてもらって、11~20までを作ります

◆いくつか当てて

子どもに指で数を作って後ろ手に隠すように言います。

「3?5?」などとたずねて、「もっと大きい」「もっと小さい」などの

ヒントをもらって当てます。

◆ごっこ遊びのお買いもので、

買い物をするときに指を出して確認するようにします

◆ひき算

「今からひき算をしますよ」と言って

5の指を作らせて、「キティーちゃんのマシュマロ(子どもの好きな食べ物なら何でもOK)が

1,2,3,4,5あるよ」と言いながら1本ずつ指に触れていきます。

「2個食べるよ。パクパク」と言いながら

食べるふりをして、2本指を折らせ、「3残ったね。5-2=3」と教えます。

たいていの幼児は数の世界が大好きです。

無理な訓練をしなくても、計算でも文章題でも

たちまちスラスラ解くようになっていきます。

そのように幼児が算数の問題をスラスラ解けるようになるよう

導くためには、いくつかのコツがあります。

まず一番大切だと思う点は、小学校に就学していない子にはできるだけ

「間違ってるよ」と言ったり、答えに「バツ」をつけたりしないことです。

勉強以外でも、(スポーツや芸術活動など)「成績」「評価」「点数」といったもの

にあまり触れさせないことが、

幼児の持っている驚異的な力を発揮させる上で重要だと感じています。

なぜかというと、「自分の言うことが間違ってないだろうか」というためらいの

ない子たちは、母国語を覚えるのと同じように、

算数の世界のルールも驚異的なスピードでマスターしていくからです。

あまり小さいうちに、「問いにはひとつの答えがある」「問題には、正しい答えと間違いがある」

と思い込んだ子は、

自分では考えずに「大人が正しい答えを言うのを聞いて

暗記すればいい」という態度を身につけがちです。

でも、評価にさらさず、子どもがさまざまなアイデアを口にし、思いついたことを自由に口にするのを

奨励していると、

子どもは1つのものを見るだけで、何十もの

自分なりの考えを口にします。

そんな時、たくさん間違えるのがいいです。

子どもが間違ったことを言っているときは、「○○ちゃんは、そう思うのね」と言って聞き流すか、

場合によって、それが間違っていることが目で見てわかるような体験を用意してあげるといいと思います。

でもあくまでも恥をかかせずに、

「あれ?こうだと思ったのにどうしでだろう?」と

間違えたことでかえって好奇心が刺激されて、

知りたいという気持ちが高まるように気をつけます。

まだ理解にいたる時期ではない子もいるので、

本人が正しさを求めない限り、そっとしておくといいと思っています。

自分の考えと現実のつじつまが合わなくなった時、

子どもは長い試行錯誤の上で、深い理解に達します。

算数に親しむもうひとつのコツは、

指が10本であることを利用する遊びをいろいろすることです。

次回の記事で

いくつかの方法を紹介しますね。

(この遊びは、動画でお伝えしないとわかりにくいので

できれば今月中に撮影して、虹色オンライン教材(工作編)のおまけとして加えようと

思っています。

楽しみにしてくださった方、もう少しだけ待っていてくださいね。

お正月明けに撮影に協力してもらう子やスタッフと日時を調整して

できるだけ早く制作しようと思っています)

年中さんたちのグループレッスンで。

「10+10+3+4+4=」

と言いながらチップを置いていって瞬時に数を当てる遊びをしています。

計算が大好きで

ポケモンゲームの得点計算にはまっている●くんは

問題を出すと同時に答えを出していました。

ほぼ全問正解です。

女の子たちも、数えていくのではなく

数を塊として捉えて答えを出せていました。

↑のチップも、一瞬で答えを当てます。

赤いチップ1枚と、青いチップ2枚が交換できます。

「赤いチップ2枚の時、青いチップ何枚と交換する?」

「赤いチップ3枚の時、青いチップ何枚と交換する?」

といった問題を考え中。

今日、はじめていっしょに参加していた2歳の弟くんも

2の指を作って、お姉ちゃんの問題のお手伝い。

幼児はもともと数の世界が大好きです。

算数とすぐに仲良くなっていきます。

次の記事で、子どもを数の世界に親しませるためのコツを紹介しますね。

虹色教室には 0歳児や1歳児という非常に幼い子たちも通ってきています。

虹色教室には 0歳児や1歳児という非常に幼い子たちも通ってきています。 ↑の写真は1歳4ヶ月の子のおままごとの様子です。

↑の写真は1歳4ヶ月の子のおままごとの様子です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑10までのパズル

↑10までのパズル