前回の続きは少し待ってくださいね。

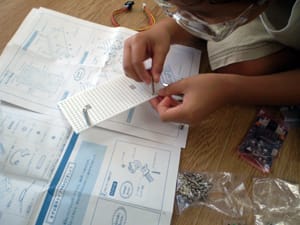

今日は6歳の☆くんとロボット作りをしました。

「KIROBO]です。

☆くんは工作が得意ですし、

座標を読む学習や図形の学習をこれまでもしっかりしてきたので、

細かい部分以外は自力でできていましたが、

プラモデルを作った経験のない子ですと、

高学年向けのおもちゃかと思います。

大人が作ると1時間もあれば仕上がるロボットなので、

親御さんが作ってあげて、パソコンでプログラミングする部分だけ

いっしょに楽しむこともできます。

「子どもの脳と仮想世界」戸塚滝登 岩波書店

の中に、作者の戸塚先生が富山県の小学校に勤務していた頃出会った

マサタカ君という男の子の話が紹介されています。

5年生のマサタカくんは、帰国子女で、たくさん字を綴ったり

絵を描いたりするのは不得手なようだったそうです。

そうした苦手を持つマサタカ君は、

図や記号に頼って思考を進めるタイプで、算数や理科の力は飛びぬけていたそうです。

6年生の総合学習で、マサタカ君は、ひよこを卵から孵化させて育てての

「ひよこプロジェクト」に参加しました。

その学校のコンピュータールームには、マインドストームと呼ばれる

コンピューターで操作できるレゴブロックが置かれていました。

マサタカ君はひよこの「声変わり」に強い関心を抱きました。

声変わりの様子を追跡し、録音してはコンピューターにとりこみ

音声ソフトで周波数を調べました。

ある日、偶然モニターのスピーカーから音声が漏れて、

コンピューターのひよこが「ピヨッ」と鳴いたそうです。

すると、体重測定のために鳥かごに入れられていた親鳥が「コケッ?」と

鳴いたそうです。

「親鳥とひよこが会話しているみたいだ」とひらめいたマサタカ君は、

レゴブロックで「ニワトリロボット」を作ると、

コンピューターから取り出した鳴き声で鳴かせようと考えました。

マサタカ君は夏休みの自由研究に、にわとりの上半身を真似たロボットを作りました。

音声編集ソフトを使い、「ひよこ語」も4種類抽出しました。

飼育小屋での実験は大成功!!

ある鳴き声をきくと、凍りついたり

駆け寄ってきたりしたそうです。

このプロジェクトのメンバーは、卒業記念にひよこの成長アニメーションを作ったそうです。

マサタカ君、ひよこプロジェクトの子どもたちすごいですね。

戸塚先生は著書の中で、マサタカ君のような普通の教室だったら見落とされ

気づかれずにいたかもしれない

大切な能力を宿した子どもたちを何人か紹介しています。

そして、

「なぜ」の連鎖を続ける心

「なぜ」の連鎖を続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心

「わかろう」と探求し続ける心

「わかろう」と探求し続ける心

それらはどうしたら子ども脳に宿らせることができるのでしょうか?

それは「育った」ものでも「宿った」ものでもなく、

あらかじめ脳にあって「生き延びた」ものではないか。

と問いかけています。

虹色教室の子の多くは、

虹色教室の子の多くは、

「なぜ」の連鎖を続ける心

「なぜ」の連鎖を続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心

「わかろう」と探求し続ける心

「わかろう」と探求し続ける心

を強く抱いている子たちです。

どの子もそれぞれに比べようがなくすばらしいです。

反復学習や競争、個性を無視した習い事、

などから子どもを守り、

その子らしい学び方を大切にしてあげることで、

子どもは本来持っている能力を限界まで伸ばしていきます。

幼児期にプリントをたくさんさせて、知能をあげても、

子どもの脳から、「なぜ」「ふしぎ」「わかろう」を枯らせてしまうのでは、

意味がありません。子どもの脳を安物のコンピューターのように

扱ってはいけないのです。

一方的にインプットを繰り返す教育は、

学習意欲の弱い、やる気のない子を増産していくばかりです。

子どもが自ら見つけ育てていくものを、そっと見守ってあげなくてはなりませんね。

今日は6歳の☆くんとロボット作りをしました。

「KIROBO]です。

☆くんは工作が得意ですし、

座標を読む学習や図形の学習をこれまでもしっかりしてきたので、

細かい部分以外は自力でできていましたが、

プラモデルを作った経験のない子ですと、

高学年向けのおもちゃかと思います。

大人が作ると1時間もあれば仕上がるロボットなので、

親御さんが作ってあげて、パソコンでプログラミングする部分だけ

いっしょに楽しむこともできます。

「子どもの脳と仮想世界」戸塚滝登 岩波書店

の中に、作者の戸塚先生が富山県の小学校に勤務していた頃出会った

マサタカ君という男の子の話が紹介されています。

5年生のマサタカくんは、帰国子女で、たくさん字を綴ったり

絵を描いたりするのは不得手なようだったそうです。

そうした苦手を持つマサタカ君は、

図や記号に頼って思考を進めるタイプで、算数や理科の力は飛びぬけていたそうです。

6年生の総合学習で、マサタカ君は、ひよこを卵から孵化させて育てての

「ひよこプロジェクト」に参加しました。

その学校のコンピュータールームには、マインドストームと呼ばれる

コンピューターで操作できるレゴブロックが置かれていました。

マサタカ君はひよこの「声変わり」に強い関心を抱きました。

声変わりの様子を追跡し、録音してはコンピューターにとりこみ

音声ソフトで周波数を調べました。

ある日、偶然モニターのスピーカーから音声が漏れて、

コンピューターのひよこが「ピヨッ」と鳴いたそうです。

すると、体重測定のために鳥かごに入れられていた親鳥が「コケッ?」と

鳴いたそうです。

「親鳥とひよこが会話しているみたいだ」とひらめいたマサタカ君は、

レゴブロックで「ニワトリロボット」を作ると、

コンピューターから取り出した鳴き声で鳴かせようと考えました。

マサタカ君は夏休みの自由研究に、にわとりの上半身を真似たロボットを作りました。

音声編集ソフトを使い、「ひよこ語」も4種類抽出しました。

飼育小屋での実験は大成功!!

ある鳴き声をきくと、凍りついたり

駆け寄ってきたりしたそうです。

このプロジェクトのメンバーは、卒業記念にひよこの成長アニメーションを作ったそうです。

マサタカ君、ひよこプロジェクトの子どもたちすごいですね。

戸塚先生は著書の中で、マサタカ君のような普通の教室だったら見落とされ

気づかれずにいたかもしれない

大切な能力を宿した子どもたちを何人か紹介しています。

そして、

「なぜ」の連鎖を続ける心

「なぜ」の連鎖を続ける心 「ふしぎ」を見つめ続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心 「わかろう」と探求し続ける心

「わかろう」と探求し続ける心それらはどうしたら子ども脳に宿らせることができるのでしょうか?

それは「育った」ものでも「宿った」ものでもなく、

あらかじめ脳にあって「生き延びた」ものではないか。

と問いかけています。

虹色教室の子の多くは、

虹色教室の子の多くは、 「なぜ」の連鎖を続ける心

「なぜ」の連鎖を続ける心 「ふしぎ」を見つめ続ける心

「ふしぎ」を見つめ続ける心 「わかろう」と探求し続ける心

「わかろう」と探求し続ける心を強く抱いている子たちです。

どの子もそれぞれに比べようがなくすばらしいです。

反復学習や競争、個性を無視した習い事、

などから子どもを守り、

その子らしい学び方を大切にしてあげることで、

子どもは本来持っている能力を限界まで伸ばしていきます。

幼児期にプリントをたくさんさせて、知能をあげても、

子どもの脳から、「なぜ」「ふしぎ」「わかろう」を枯らせてしまうのでは、

意味がありません。子どもの脳を安物のコンピューターのように

扱ってはいけないのです。

一方的にインプットを繰り返す教育は、

学習意欲の弱い、やる気のない子を増産していくばかりです。

子どもが自ら見つけ育てていくものを、そっと見守ってあげなくてはなりませんね。

マサタカ君も凄いですが、その才能を分かってあげた戸塚先生も凄いですね。

僕もなのたんのこともっともっとみてあげなくては…

>あらかじめ脳にあって「生き延びた」ものではないか。

この部分、とても興味深く拝見いたしました。

小学校で行われるゆとり教育とは、本来「なぜ」「ふしぎ」

「わかろう」という教育であるべきだったのに、あやふやなまま

撤廃され、今度は「読み書き計算」の徹底反復…

これでは、到底、探究心は生き延びられませんね。

せめて、家庭内だけでも、子供の自由な発想、時間を守ってあげたいと思いました。