出張で福井県坂井市の三国湊(三国町)に行って来ました。昔々、A2さんプロデュースの❝弾丸ツアー❞で訪れたことがあります。(2010年だったので残念ながらブログを始める前。)

三国湊と言えば「北前船」の寄港地として有名。地図で見ると分かりますが、九頭竜川の河口に位置し天然の良港を形成しています。

三国湊を久々に訪れてみて実感したのは、長い繁栄の歴史によって育まれた文化が醸し出す、重厚と言うか懐の深さと言うか、町全体が雰囲気を持っていること。そんな三国湊ですので、名所・名物はたくさんあります。仕事だったので旅行記風には書けませんが、その一部をご紹介。

町の成り立ちの元となった三國神社。

(参道を進むと広々とした、そして堂々たる境内に圧倒されます。)

(参道を進むと広々とした、そして堂々たる境内に圧倒されます。)

翌日から「夏越しの大祓い」ということで、青々とした茅の輪が建てられていました。

(こんなに青々とした茅の輪は初めて見ました。さすが作り立て。)

(こんなに青々とした茅の輪は初めて見ました。さすが作り立て。)

1375年創建、国宝や重文、美しい参道や庭園を有する瀧谷寺(たきだんじ)。

(参道、庭園ともに一面に苔むしていて、京都の社寺からもその維持方法を聞かれるとか。住職曰く「実は何もしていません。とにかく湿気るので、それが苔にとってはいいみたいです。」とのこと。衣類や食べ物もすぐにカビが生えるそうです。(笑))

(参道、庭園ともに一面に苔むしていて、京都の社寺からもその維持方法を聞かれるとか。住職曰く「実は何もしていません。とにかく湿気るので、それが苔にとってはいいみたいです。」とのこと。衣類や食べ物もすぐにカビが生えるそうです。(笑))

NHKの特集でも紹介された「三国提灯」。

(町のメインストリートにある三国提灯のお店。三國神社の例大祭「三国祭」とともにNHKに登場しました。)

(町のメインストリートにある三国提灯のお店。三國神社の例大祭「三国祭」とともにNHKに登場しました。)

旅情たっぷりの「えちぜん鉄道」。

(通勤・通学の足としても利用されていて、ローカル線と言っては失礼な現役バリバリの鉄道。)

(通勤・通学の足としても利用されていて、ローカル線と言っては失礼な現役バリバリの鉄道。)

歴史ある町並み。この写メには写っていませんが、うだつが上がっている町家の何と多いことか。

(文化財指定されている料理茶屋「魚志楼」(うおしろう)。ここ一帯は昔花街でした。「魚志楼」では当時の調度品などが展示されていて、ちょっとした民俗資料館です。)

(文化財指定されている料理茶屋「魚志楼」(うおしろう)。ここ一帯は昔花街でした。「魚志楼」では当時の調度品などが展示されていて、ちょっとした民俗資料館です。)

メインストリートの町並みには、豪商の旧宅「旧岸名家」、「旧森田銀行本店」のように保存されている建物だけでなく、現用の町家も多く、往時の繁栄を今も感じることができます。

北陸の海の幸。

(「魚志楼」のメニューより。この「がさ海老」というのが絶品だとか。甘海老より美味しいとのことですが、傷みやすく地元の外には流通しないそうです。)

(「魚志楼」のメニューより。この「がさ海老」というのが絶品だとか。甘海老より美味しいとのことですが、傷みやすく地元の外には流通しないそうです。)

オランダ人技師エッセルがデザインした、町のランドマーク「みくに龍翔館」。

(写真真ん中の洋館。九頭竜川対岸の「いざき親水公園」からの景色。)

(写真真ん中の洋館。九頭竜川対岸の「いざき親水公園」からの景色。)

三國神社や瀧谷寺だけでなく、街を歩くと至る所に使われている、伊豆青石と同じ凝灰岩の銘石「笏谷(しゃくだに)石」。

(ネットより拝借。これは伊豆青石。笏谷石はもう少し緑がかっています。この石が使われている浴槽は高級品。ちなみに、笏谷石(足羽(あすわ)山で産出)は現在は採掘禁止となっています。)

(ネットより拝借。これは伊豆青石。笏谷石はもう少し緑がかっています。この石が使われている浴槽は高級品。ちなみに、笏谷石(足羽(あすわ)山で産出)は現在は採掘禁止となっています。)

周辺エリアになりますが、全国区の知名度の「東尋坊」だけでなく、現存する最古の城とも言われる、国宝指定をめざす「丸岡城」もあります。

(もちろん、「日本100名城に行こう」の公式スタンプ帳にも載っています。)

(もちろん、「日本100名城に行こう」の公式スタンプ帳にも載っています。)

ご存知、銘酒「黒龍」。

(地元だからと言って安くはならない。(笑))

(地元だからと言って安くはならない。(笑))

と、あげればきりがない、魅力ある観光資源でいっぱいですが、私が推したいのは、「越前三年掘り花らっきょう」。

町並みがある場所はおそらく固い地盤だと思いますが、「いざき親水公園」側は、九頭竜川やそこに流れ込む複数の川が運んできた砂が堆積してできた砂州だと思います。この「越前三里浜砂丘」という一帯にらっきょう畑があります。

(観光マップ。右側が町並みの中心。左下の黒点線で囲んだ所がらっきょう畑。)

(観光マップ。右側が町並みの中心。左下の黒点線で囲んだ所がらっきょう畑。)

この砂地で3年間育てられた贅沢ならっきょう。

(鳥取の砂丘らっきょうよりもかなり小粒なのが特徴。)

(鳥取の砂丘らっきょうよりもかなり小粒なのが特徴。)

らっきょう畑を見て、なぜかこの全くアピールされていない「花らっきょう」を応援したくなりました。ということで、お土産に購入。

単身住まいでの夕食のおともにしたいと思います。

真夏のような暑さの中での出張でしたが、三国湊の魅力を体いっぱいで感じた2日間でした。今度は是非プライベートで旅行したいと思います。その時には、「くら」のソースカツ丼と、がさ海老丼は必須です。(笑)

(ちょっと時刻が早かったのか、待ちがなかったので飛び込みました。)

(ちょっと時刻が早かったのか、待ちがなかったので飛び込みました。) (ステーキのこのボリューム。)

(ステーキのこのボリューム。) (いつも行列のない時間帯に来るようにしています。)

(いつも行列のない時間帯に来るようにしています。) (「とり天ぶっかけ」よりもちょっと高めの1000円。)

(「とり天ぶっかけ」よりもちょっと高めの1000円。)

(おでんの素を使います。洋風ならコンソメで。)

(おでんの素を使います。洋風ならコンソメで。) (分かりづらいですが、きれいに皮がむけています。)

(分かりづらいですが、きれいに皮がむけています。) (熱い出汁をまだ凍っているトマトにかけます。)

(熱い出汁をまだ凍っているトマトにかけます。) (仕上げにお好みで黒コショウを少々。)

(仕上げにお好みで黒コショウを少々。)

(

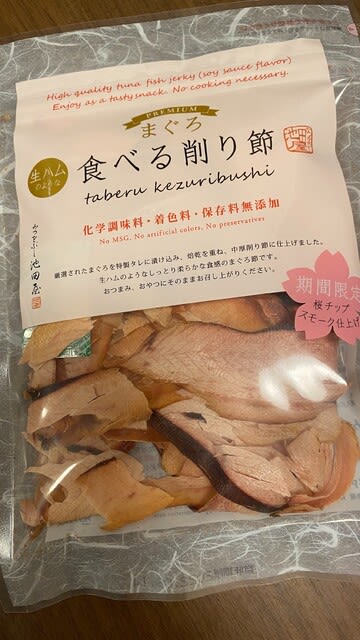

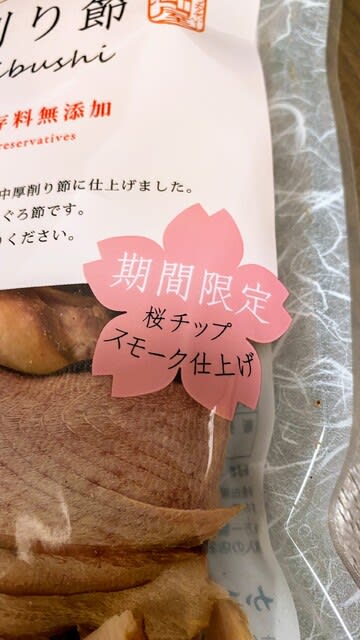

( (2袋注文。)

(2袋注文。) (気持ち色が濃い目か。)

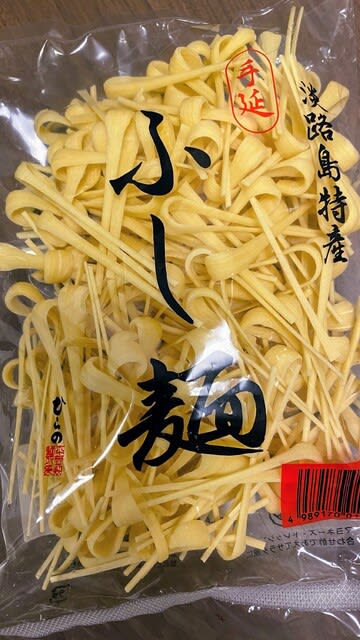

(気持ち色が濃い目か。) (職場の方にいただきました。ふし麺の存在は知っていましたが、食べるのは初めてです。)

(職場の方にいただきました。ふし麺の存在は知っていましたが、食べるのは初めてです。) (美味しそう。)

(美味しそう。) (オリーブオイルと黒コショウで。)

(オリーブオイルと黒コショウで。) (妻が在宅勤務の時のランチ用に持たせてくれました。)

(妻が在宅勤務の時のランチ用に持たせてくれました。) (トマトは最後に軽く火が通る感じで。)

(トマトは最後に軽く火が通る感じで。) (ヘタにあるトゲがツンツン立っているのは新鮮な証拠。)

(ヘタにあるトゲがツンツン立っているのは新鮮な証拠。) (白ナスと相性抜群の豚バラを。)

(白ナスと相性抜群の豚バラを。) (器は

(器は (ツナ、コーンも使います。)

(ツナ、コーンも使います。) (最後の半分は最もシンプル、でも最も白ナスそのものを味わえる焼きナスに。)

(最後の半分は最もシンプル、でも最も白ナスそのものを味わえる焼きナスに。) (オリーブオイルと黒コショウで。)

(オリーブオイルと黒コショウで。) (イングリッシュマフィンからはみ出る大きさ。)

(イングリッシュマフィンからはみ出る大きさ。) (リーデル風のダイソーのグラス。「ふたり木もれ陽」で食べた「

(リーデル風のダイソーのグラス。「ふたり木もれ陽」で食べた「 (ネットより拝借。オシャレです。)

(ネットより拝借。オシャレです。) (白ナスも入ってます。❝紅白❞で何だか楽しい。(笑))

(白ナスも入ってます。❝紅白❞で何だか楽しい。(笑)) (美味しいもの、新鮮なものは美しいですね。)

(美味しいもの、新鮮なものは美しいですね。)

(参道を進むと広々とした、そして堂々たる境内に圧倒されます。)

(参道を進むと広々とした、そして堂々たる境内に圧倒されます。) (こんなに青々とした茅の輪は初めて見ました。さすが作り立て。)

(こんなに青々とした茅の輪は初めて見ました。さすが作り立て。) (参道、庭園ともに一面に苔むしていて、京都の社寺からもその維持方法を聞かれるとか。住職曰く「実は何もしていません。とにかく湿気るので、それが苔にとってはいいみたいです。」とのこと。衣類や食べ物もすぐにカビが生えるそうです。(笑))

(参道、庭園ともに一面に苔むしていて、京都の社寺からもその維持方法を聞かれるとか。住職曰く「実は何もしていません。とにかく湿気るので、それが苔にとってはいいみたいです。」とのこと。衣類や食べ物もすぐにカビが生えるそうです。(笑)) (町のメインストリートにある三国提灯のお店。三國神社の例大祭「三国祭」とともにNHKに登場しました。)

(町のメインストリートにある三国提灯のお店。三國神社の例大祭「三国祭」とともにNHKに登場しました。) (通勤・通学の足としても利用されていて、ローカル線と言っては失礼な現役バリバリの鉄道。)

(通勤・通学の足としても利用されていて、ローカル線と言っては失礼な現役バリバリの鉄道。) (文化財指定されている料理茶屋「魚志楼」(うおしろう)。ここ一帯は昔花街でした。「魚志楼」では当時の調度品などが展示されていて、ちょっとした民俗資料館です。)

(文化財指定されている料理茶屋「魚志楼」(うおしろう)。ここ一帯は昔花街でした。「魚志楼」では当時の調度品などが展示されていて、ちょっとした民俗資料館です。) (「魚志楼」のメニューより。この「がさ海老」というのが絶品だとか。甘海老より美味しいとのことですが、傷みやすく地元の外には流通しないそうです。)

(「魚志楼」のメニューより。この「がさ海老」というのが絶品だとか。甘海老より美味しいとのことですが、傷みやすく地元の外には流通しないそうです。) (写真真ん中の洋館。九頭竜川対岸の「いざき親水公園」からの景色。)

(写真真ん中の洋館。九頭竜川対岸の「いざき親水公園」からの景色。) (ネットより拝借。これは伊豆青石。笏谷石はもう少し緑がかっています。この石が使われている浴槽は高級品。ちなみに、笏谷石(足羽(あすわ)山で産出)は現在は採掘禁止となっています。)

(ネットより拝借。これは伊豆青石。笏谷石はもう少し緑がかっています。この石が使われている浴槽は高級品。ちなみに、笏谷石(足羽(あすわ)山で産出)は現在は採掘禁止となっています。) (もちろん、「

(もちろん、「 (地元だからと言って安くはならない。(笑))

(地元だからと言って安くはならない。(笑)) (観光マップ。右側が町並みの中心。左下の黒点線で囲んだ所がらっきょう畑。)

(観光マップ。右側が町並みの中心。左下の黒点線で囲んだ所がらっきょう畑。) (鳥取の砂丘らっきょうよりもかなり小粒なのが特徴。)

(鳥取の砂丘らっきょうよりもかなり小粒なのが特徴。)

(「

(「

(肝心の熟成麺がチャーシューで隠れてしまった。(笑))

(肝心の熟成麺がチャーシューで隠れてしまった。(笑))