夏休みに突入、妻も来福。

今日は、「福岡市博物館」の「ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信」に行ってきました。

(妻と福岡市博物館に来るのはGWに続き2度目。)

(妻と福岡市博物館に来るのはGWに続き2度目。)

妻に言わせれば、「東京より全然マシ。」という暑さですが、先週よりも福岡は蒸し暑くて、、、。

(暑いです。)

(暑いです。)

「鈴木春信」展、本日は福岡市博物館としては結構な人出(だと思います)。

鈴木春信さんは、多色刷りの版画、いわゆる「錦絵」を始めた江戸時代の方(夭逝の天才って感じでしょうか)で、かの喜多川歌麿がリスペクトしていた大浮世絵師。

そのコレクションの大部分がボストン美術館に収蔵されているらしく、日本でこれだけの点数を観ることができるのはラストチャンスと言われています。

妻は音声ガイダンスの機械を借りて、私はマイペースで、それぞれゆっくりと鑑賞することができました。

お隣の展示室では、「幽霊・妖怪画の世界」が同時開催中。

こちらは写真撮影OKとのこと。

これ、見たことありますね、「歌川国芳」の「相馬の古内裏」と言うそうです、1800年代中頃の作品。

「幽霊図」もたっぷり展示されていましたが、確かこちらは、「円山応挙」か「谷文晁」。

ちょっとヘビーな「鈴木春信」展のクールダウンにちょうどいい感じでした。

さて、福岡市博物館を出て、西新までぶらぶら。

妻に、西南学院大学前のサザエさんと長谷川町子さん像を見せたりして。

お目当ては、「蜂楽饅頭」本店のかき氷。

少し並びましたが、そんなには混んでいませんでした。

それぞれにかき氷と蜂楽饅頭を注文。

(食券制です。)

(食券制です。)

この優しいお値段が素晴らしい。

蜂楽饅頭の「黒」(粒あん)と「白」(白あん)がきました。

私は、「宇治蜂楽」。

(この中に、アイスクリームとあんこが入っています。)

(この中に、アイスクリームとあんこが入っています。)

妻は、人気ナンバーワンの「コバルトアイス」。

どっちも美味しい、、、今日の暑さもあってなお美味しい。

蜂楽饅頭はお持ち帰り用にあと2個買いました。

コンビニの「白くま」も美味しいですが、やはりお店のかき氷はいいですねぇ。

(「爽」のバニラが売っていないので、只今冷凍庫には「白くま」と「ジャンボ」。)

(「爽」のバニラが売っていないので、只今冷凍庫には「白くま」と「ジャンボ」。)

かき氷好きの私たち、人気の「蜂楽饅頭」本店のかき氷を食べることができて、大満足です。

お店を出る頃には、にわかに空が暗くなってきて、大粒の雨が。

(雷雨が来そう。)

(雷雨が来そう。)

地下鉄に乗って帰路へ。

本日の晩御飯は、先日いただいた「桐岡ナス」を肉味噌炒めに。

(妻も驚く桐岡ナスの大きさ。1個でフライパンいっぱいに。)

(妻も驚く桐岡ナスの大きさ。1個でフライパンいっぱいに。)

私がささっと❝料理❞して、完成。

妻が東京から持参した生野菜をサラダにして、野菜尽くしの晩御飯となりました。

夏休み本番は明日からです。

何とかお天気ももちそう、、、楽しみです!

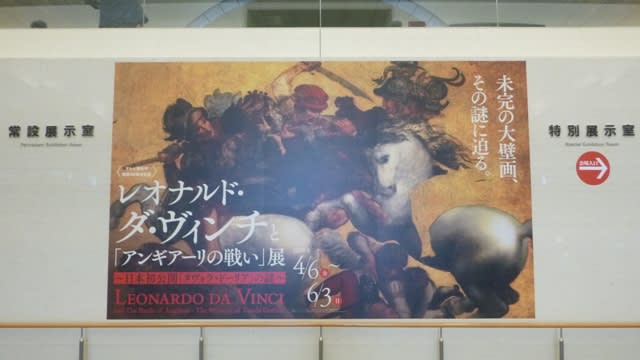

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(いつも昇るエスカレーター脇には、ドライフラワー(?)の巨大ボール。)

(いつも昇るエスカレーター脇には、ドライフラワー(?)の巨大ボール。)

(本日も快晴。池を掃除している方を初めて見ました。)

(本日も快晴。池を掃除している方を初めて見ました。) (エントランスホール。)

(エントランスホール。)

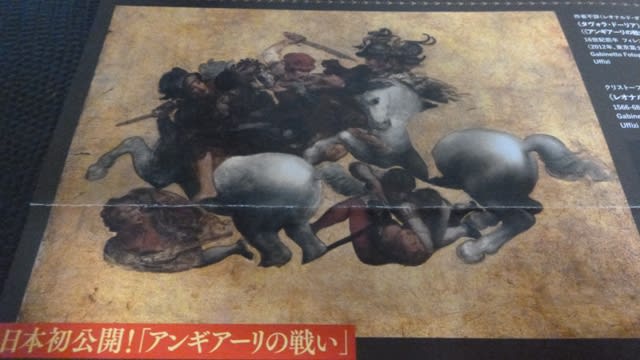

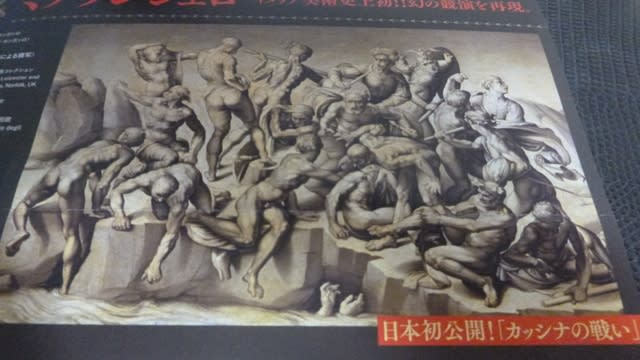

(パンフレットより。)

(パンフレットより。) (同じくパンフレットより。)

(同じくパンフレットより。) (ヒルトンとドーム。)

(ヒルトンとドーム。)

(座り心地がとてもGood。)

(座り心地がとてもGood。)

(カツカレーと、糸島のソーセージのホットドッグ?)

(カツカレーと、糸島のソーセージのホットドッグ?)

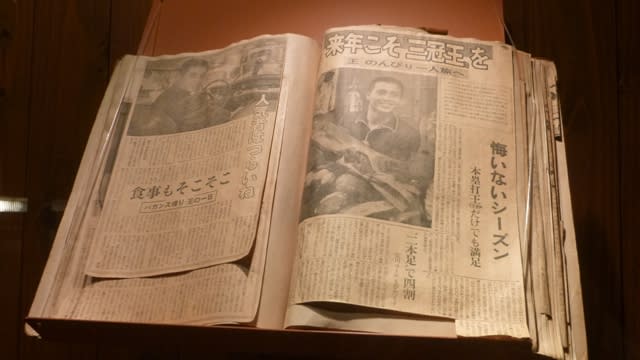

(オリックスの監督は誰だったか思い出せず。すみません。)

(オリックスの監督は誰だったか思い出せず。すみません。) (肉眼ではもっと選手が大きく見えます。)

(肉眼ではもっと選手が大きく見えます。) (ドーム内は、毎打席、ため息がもれます。)

(ドーム内は、毎打席、ため息がもれます。) (ラッキー7の風船イベント。)

(ラッキー7の風船イベント。) (ラッキー7の風船イベントの時。)

(ラッキー7の風船イベントの時。)

(熊本のご出身です。)

(熊本のご出身です。) (この後満席になりました。)

(この後満席になりました。)

(土曜日のお昼ごはん。沖縄出張に向け、気分を盛り上げてみました。(笑))

(土曜日のお昼ごはん。沖縄出張に向け、気分を盛り上げてみました。(笑))

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(お見事!)

(お見事!)

(ますますにぎわってきた、、、。)

(ますますにぎわってきた、、、。)

(緑とのコントラストがいい。)

(緑とのコントラストがいい。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(パンフレットより。)

(パンフレットより。)

(講演会終了後の写メなので人でいっぱい。)

(講演会終了後の写メなので人でいっぱい。)

(満員。)

(満員。) (大好きな東山魁夷さん。)

(大好きな東山魁夷さん。)