トリオ 9R-59の定期点検 その1(令和05年06月26日)

その1(令和05年06月26日) 基本的な動作確認作及び周波数カウンター取付け作業

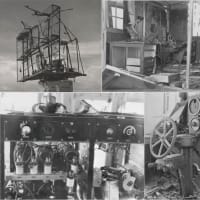

本機トリオ9R-59通信型受信機 修理(平成23年(2011年)5月4日から5日)

http://minouta17.web.fc2.com/ham-9R-59.html

修理を完了しております。

なお、修理完了後は倉庫にて長期保管していましが、修理後10数年放置状態だったので、久方ぶりに定期点検を実施するこことしました。

環境の悪い倉庫の中での保管という条件だったので、どのような状態となっているのか少し心配でしたが、電源を起動しても10年前の修理完了の良好な状態で受信することが確認できました。

少し安心していたら、受信状態が突如無音になる事象が発生しましたが、状態を変化させるとまた正常に戻ってしまい、異常時の状態を維持できないので対処のしようもありません。

どうも熱の発生により、故障を誘因するめようですが、能動素子でも受動素子でも故障の可能性がありそうです。

本故障については、故障の再現が確認されたときに検討するこことして、今回は本題の周波数カウンターを取付け受信機のデジタル化を計るこことします。

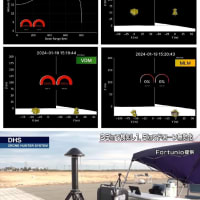

本「周波数加減算機能付き青色LED6桁デジタル周波数カウンター(測定範囲:0.1MHz~65MHz)」はネットで事前に購入したものです。

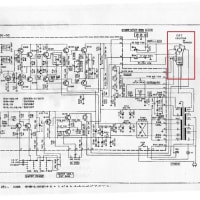

9R-59に周波数カウンターを接続する作業手順について

周波数カウンターへの入力の取出し口は、9R-59の局部発振管6BE6のG1からです。

ここでは半田付けではなく、G1のビニール線にワニ口クリップで取付けるだけとしてOSCの浮遊容量の増加を極力防止するとともに、いつでも撤去することができるようにしておきます。

更に、ワニ口クリップをつけたビニール線は、シャーシの上部に、中継ラグ板を用意して、そこに半田付けしておきます。

周波数カウンターはいつでも取替え可能の状態にするため、これもワニ口クリップ接続して、中継ラグ板と接続します。

ここで、周波数カウンターを接続した仮テストを実施し、OKなら上部ケースを装着して作業完了です。

悦に浸って、受信を楽しんでいると、突如受信が途絶え無音の状態が発生しました。

原因不明の故障の発生ですが、よく見ると周波数カウンターが0を表示しています。

怪我の功名というと正しい表現ではありませんが、局部発振が停止しているのが故障の原因であることが判明しました。

このような故障状態は真空管の問題の可能性が高いと想定されますので、早速6BE6の交換作業を行います。

真空管は国産品ではなく、GE製の6BE6で交換して、修理完了です。

10年前の修理記録をみると、MIXERとOSCの2本の6BE6は交換していますが、その当時は真空管試験機を使用せず適当な国産の中古品を充当したのが、今回問題が発生した原因のようです。

本機9R-59はトラッキング調整が良好なようで、受信周波数の把握については、ダイヤル板の目盛と周波数カウンターとの実測値に誤差が少ないものでした。

流石、春日無線の優秀機ということですが、ネット情報ではトラッキング調整を進める記事が多数出ていますが、素人が下手に触るものではありません。

参考文献

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/