航空母艦葛城の電波兵器について

皆さんは航空母艦「葛城」のことをご存じですか。

時既に遅く、中型制式空母として竣工した時には、艦載機もパイロットも手当できず、一度も戦地で戦うこともなく、温存処置としてただ内地で係留され続け、度々の米軍艦載機の空襲で損傷するも、終戦時まで空母として航行可能な状態で残存した。

活躍できたのは戦後の復員輸送艦として南方の戦地からの引揚げに従事したことでした。

資料収集の過程で葛城のYouTubeの動画も発見しましたが、復員兵は復員の喜びの様子は外見ではみせず、坦々としつつも内地に帰還できことへの安堵感を動画から読み取ることができました。

なお、復員兵は今日の新型コロナと同様に防疫のため全員マスク姿が印象に残りました。

今回は空母葛城に関する情報を手持ち資料とネットの力で整理してみました。

YouTube戦後の帰還兵 空母「葛城」でラバウルから帰国

https://www.youtube.com/watch?v=NCwXiVvGbm0

(1946年 空母葛城と装甲巡洋艦八雲)

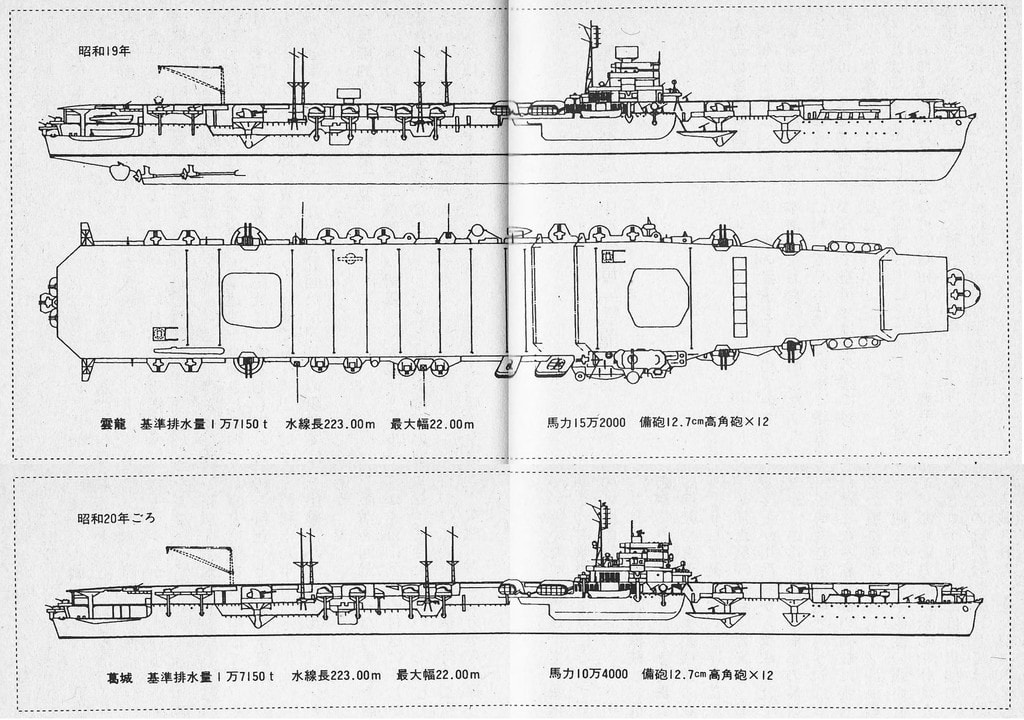

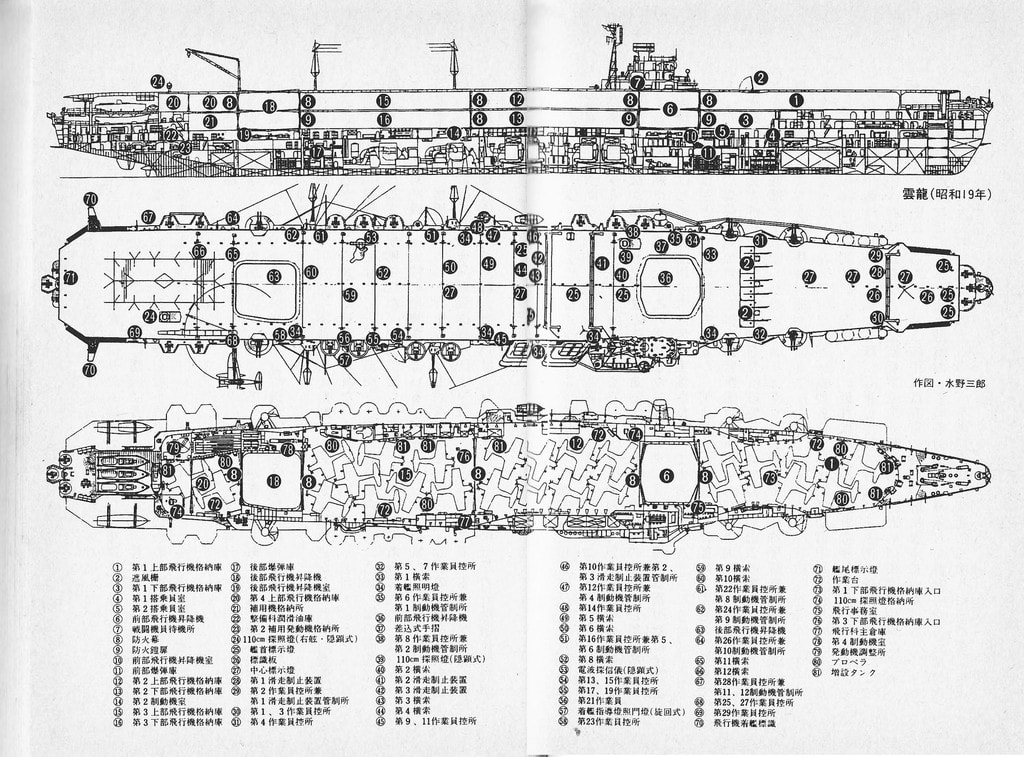

雲龍型航空母艦三番艦。1944年竣工。第一航空戦隊で活躍。小破したものの航行可能な状態で終戦。武装解除後、特別輸送艦(復員輸送船)として使用。

1946年3月に広島県大竹港沖に空母「葛城」と旧式巡洋艦「八雲」が帰還者を乗せて到着。

空母「葛城」は大型高速艦で、終戦後に復員輸送艦として改造され、本土より遠い南洋方面の復員兵輸送を行い、1回で約5千人を輸送したという。

約1年の間に8航海、計49,390名の復員者を輸送。

1947年 日立造船桜島工場で解体完了。

大竹港は地方引揚援護局の一つで、帰還者輸送船は1947年1月までに約200隻の色々な船舶が入港し、約41万人が帰還したという。

内訳は軍の復員兵が約三分の二と多く、残り約15万人は民間人であったという。

地域別では台湾やインドネシア等の東南アジア諸国や南部、中部太平洋諸島の他に朝鮮、満州等各方面にわたり、特に南方方面からの復員兵が多かったという。

航空母艦葛城の戦歴について

雲竜型の3番艦で、最後の空母として19年10月15日に呉工廠で竣工したが、すでに戦局の悪化により空母として使用することなく、呉に待機していた。

20年3月19日、呉に敵艦載機の空襲がより直撃弾1発をうけ、右舷艦首に直径2メートルの大穴をあけて、戦死11名の被害をだした。

7月24日の第二回の空襲で、左舷中部に1発命中したが、これは上面をふきとばされただけで、大した被害はなかったが、戦死13名をだした。

7月28日に第三回目の空襲をうけ、爆弾2発をうけたが、被害は飛行甲板だけで水線下には異状なく、沈みも傾きもしないで最後まで残存した。

そして、終戦後は復員艦として働き、南方各地から多く人びとを内地にはこんだ。

まずは、Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946に記載れている空母葛城の関連項目を抽出します。

機器の設置 B.設備の整備

WDC(NavTechJap Document No.ND21-6276)に提出された艦上設置マニュアルには、終戦時に使用されている艦船レーダー装備および電波探知機の設置ノートと相互接続配線図が記載されている。

降伏時点でも、電子妨害装置は艦船に設置されていなかった。

最短の距離でアンテナ動作することと、電子機器を収容するのに十分な容積の区画を選定する必要があるが、これら各装置は通常、充分な区画を占有していた。

可能な限り最適なダメージコントロールを行うために、重複機器の分散が行われている。

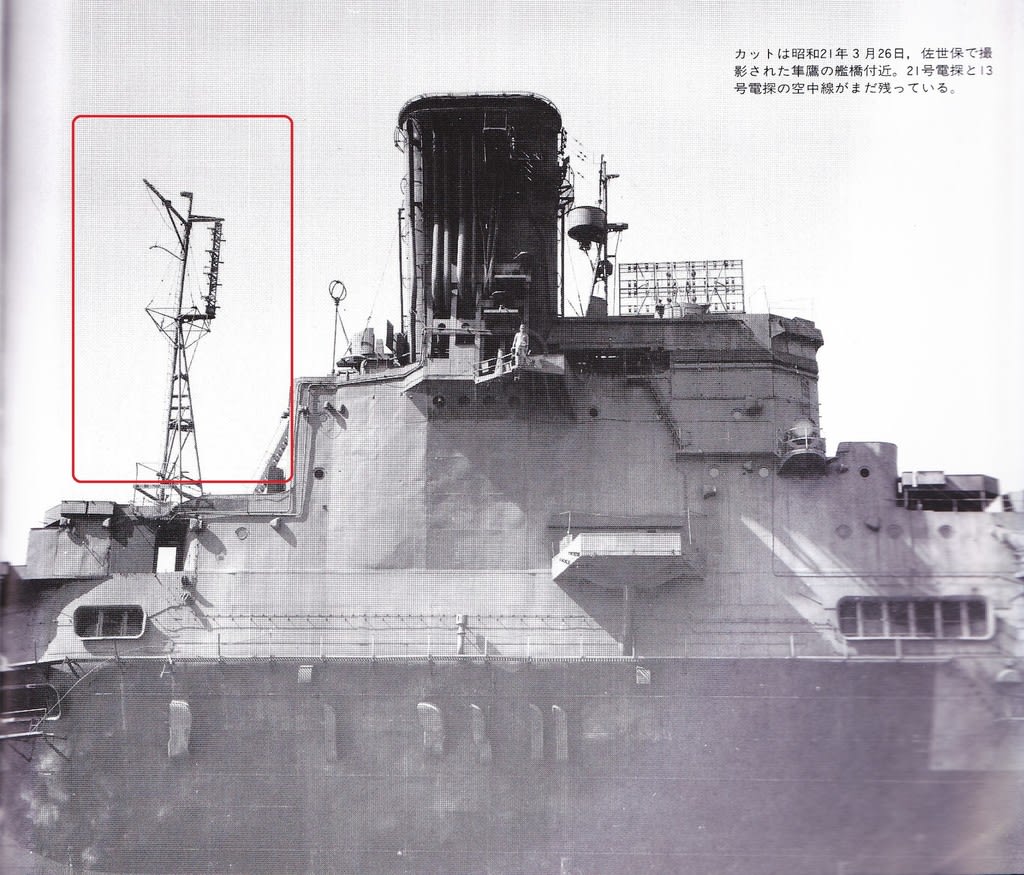

この実例は、2つの対空見張用レーダーが艦橋塔の構造物に設置されているが、可能な限り分離され、空母葛城(CV KATSURAGE)において記載されており、フライトデッキの右舷中央に位置する格納プラットフォームに第3目の対空見張用レーダーを設置していた。

区画内の機器の実際の配置は、設置を行う海軍工廠の裁量に大きく委ねられていた。

その結果、ほとんど標準化が行われなかった。

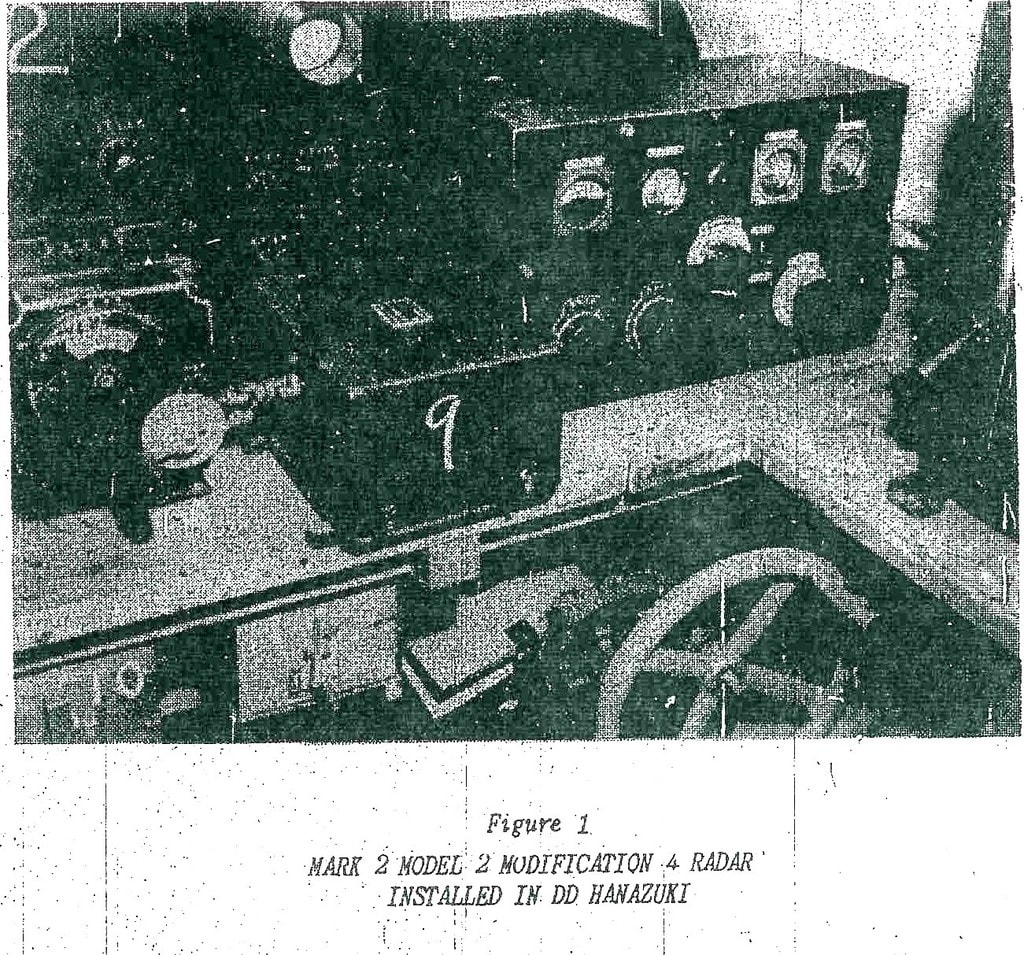

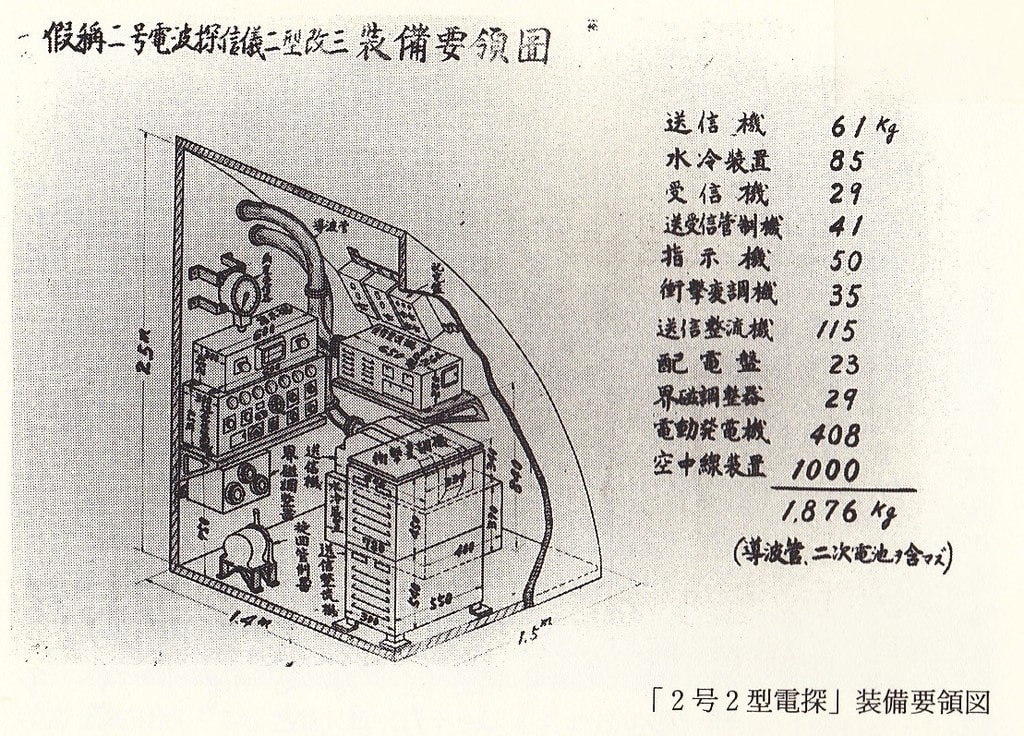

図1は、標準的な2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)の射撃管制と対水上見張用レーダーの設置に関する問題点を示している。

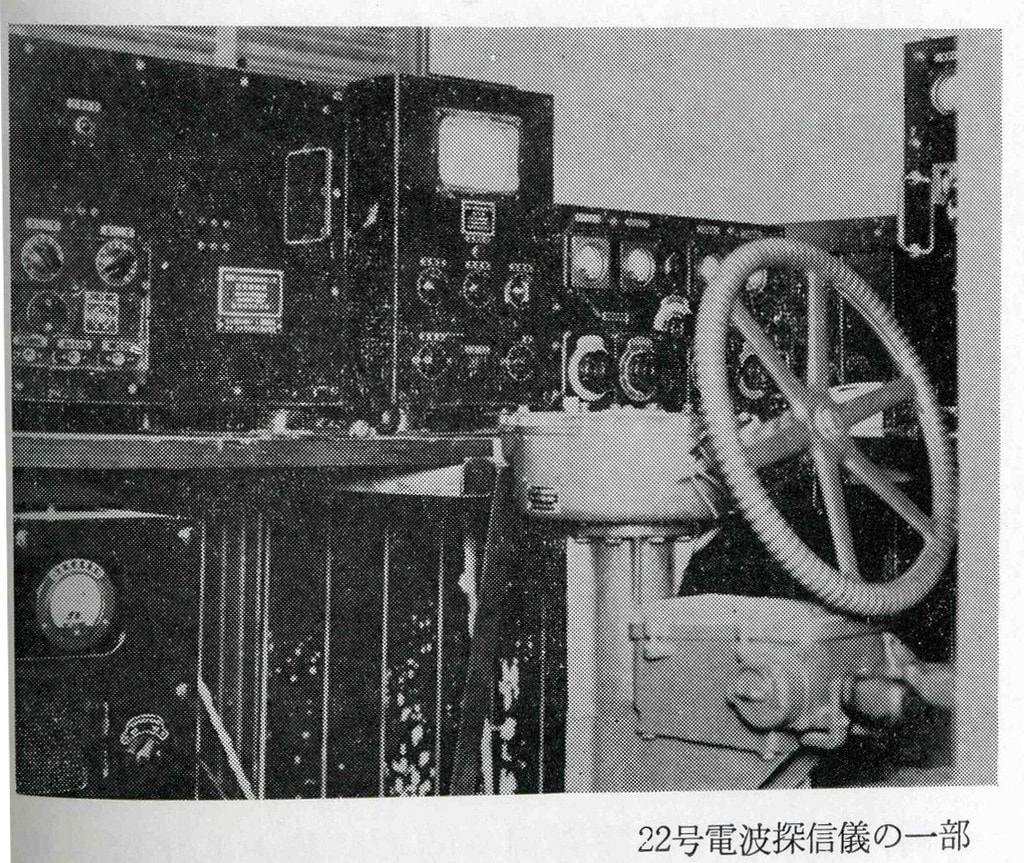

葛城におけるこのような配置は、2人の操作員による同時に探信距離(ranges)と方位角測定(bearings)の操作上の運用に問題を生じさせた。

複雑なコントロールを調整しているレーダーオペレーターの業務をほとんど困難にさせた。

満杯の運転スペースでの送信機と整流器の設置位置では、通常、換気システムが不十分のため処理できるよりも大きな放熱をもたらしたことになる。

この問題の対処についは、連続的な運転操作を避けることによってしかなかった。

日本の艦船のレーダーコンパートメントにはプロット施設(レーダーによる目標情報をプロットするためのクリアボード)は見られなかった。

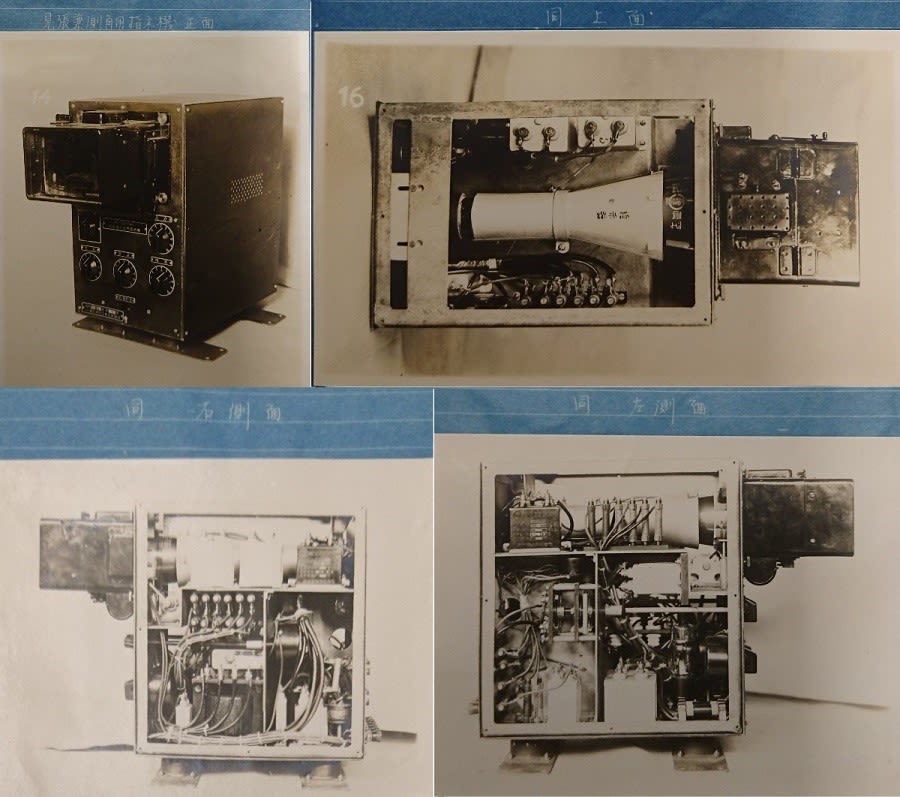

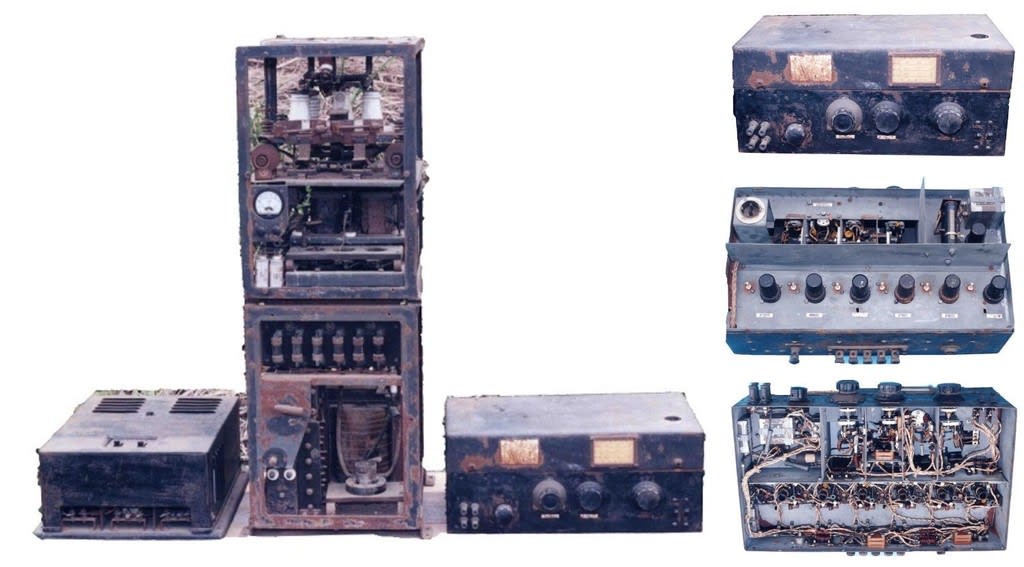

別添(B)(C)、(D)には、2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)、2式2号1型改2(Type 2 Mark 2 Model 1 Modification 2)、及び空母葛城(CV Katsurage)に設置された2組の3式1号3型(Type 3 Mark 1 Model 3)レーダーの写真と索引スケッチが含まれる。

スケッチは、これらの区画の一般的な配置を示している。

電波探知機はレーダーと同じ区画に設置され、通常は運用中に連続的に人が常駐していたため、通常はある程度の好みの位置に設置されていた。

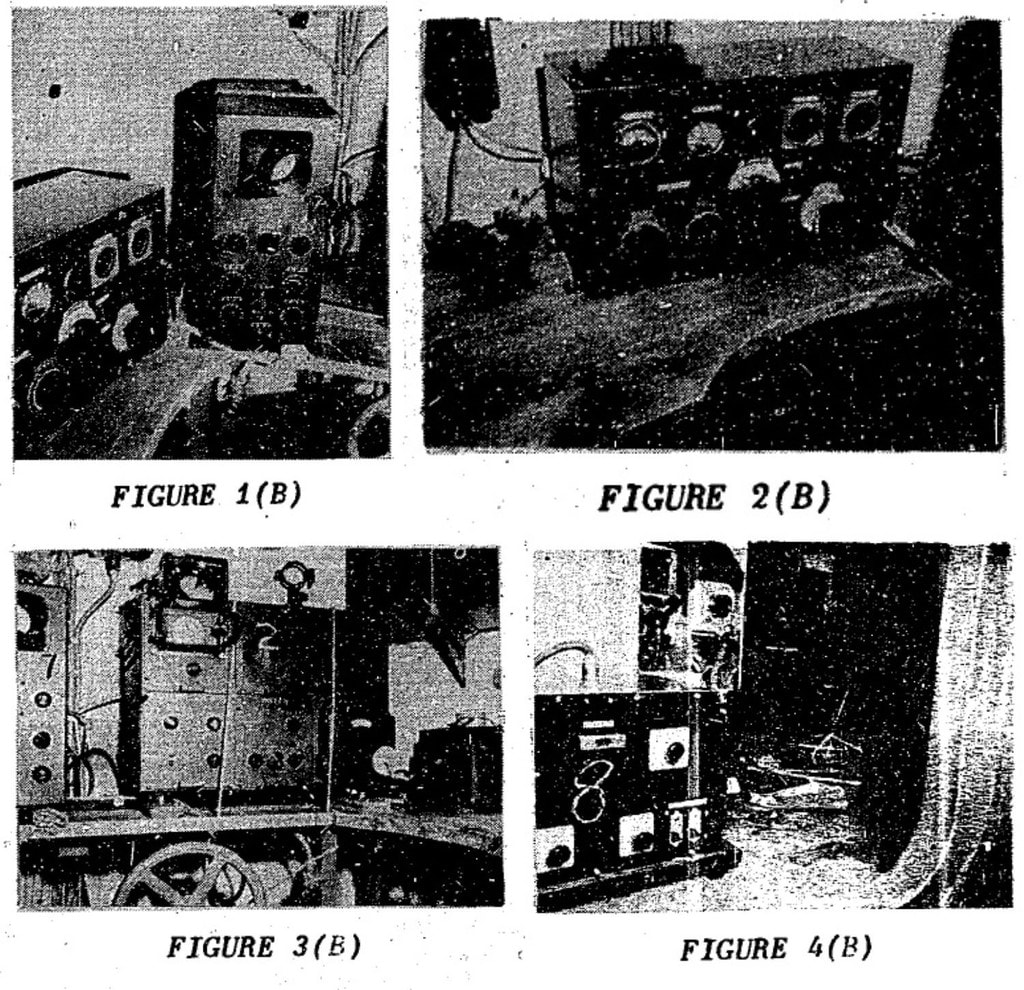

別添(B) 2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)

別添(C) 2式2号1型改2(Type 2 Mark 2 Model 1 Modification 2)

別添(D)3式1号3型(Type 3 Mark 1 Model 3)

C.電源供給とケーブル

10センチメートルの対水上見張用および射撃管制装置は、特殊な電動交流発電機で作動する。

射撃管制装置の場合、このユニットからの出力は、非常に安定した電源を生成する電圧安定器に供給された。

終戦時に健在で最も現代的な戦闘船のひとつであった空母葛城(CV KATSURAGI)は、主発電機からの直流電流のみを生成し、すべてのレーダー機器は個々の電動交流発電機から作動させた。

電動交流発電機は通常、主電源配電盤に接続されていた。

相互接続配線は一般的に貧弱で、図2に示すような接続は珍しくなかった。

使用されたケーブルのほとんどは外装を施されていましたが、多くの場合、ケーブルは腐食に対して保護されずにデッキとバルクヘッドを通過することが許されていた。

ケーブルシールドのボンディングはほとんど行われておらず、多くの場合、元の設置の一部としてではなく、装置からトラブルを取り除くために行われていた。

多くの場合、ケーブルクランプを容易にするために隔壁に木材を使用していた。

D 耐震マウント

耐震マウントは、送信機や指示装置などの最も重要な区画でのみ使用され、残りのユニットは木製のテーブルにボルトで固定されているか、デッキに溶接されたブラケットに取り付けられていた。

使用されたマウントは一般的に標準的なロードマウントと同様に設置された。

図3は、受信機(3)と電圧コントローラ(4)が木製のプラットフォームとデッキに直接ボルト止めされた耐震マウントの2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)送信機(1)を示している。

真空管にはかなりのトラブルがあったが、その原因は、発砲の衝撃よりもむしろ生産の不均一性の結果であると言われている。

E 高周波伝送線(.R.F伝送ライナー)およびアンテナ

10センチメートル波装置のための75ミリメートルの円形導波管の設置は、標準的なフランジ接続を使用して従来の方法で行われていた。

ライン内の水分にはほとんど問題はなく、亜鉛めっきはうまく処理されていると日本側は主張していたが、駆逐艦から取り外された1回の検査でめっきが悪い状態であることが判明した。

単純な2本の平行線は、全ての対水見張用レーダーを設置するために艦船上部で使用された。

同軸ケーブル線は、潜水艦の設置に用いられた。

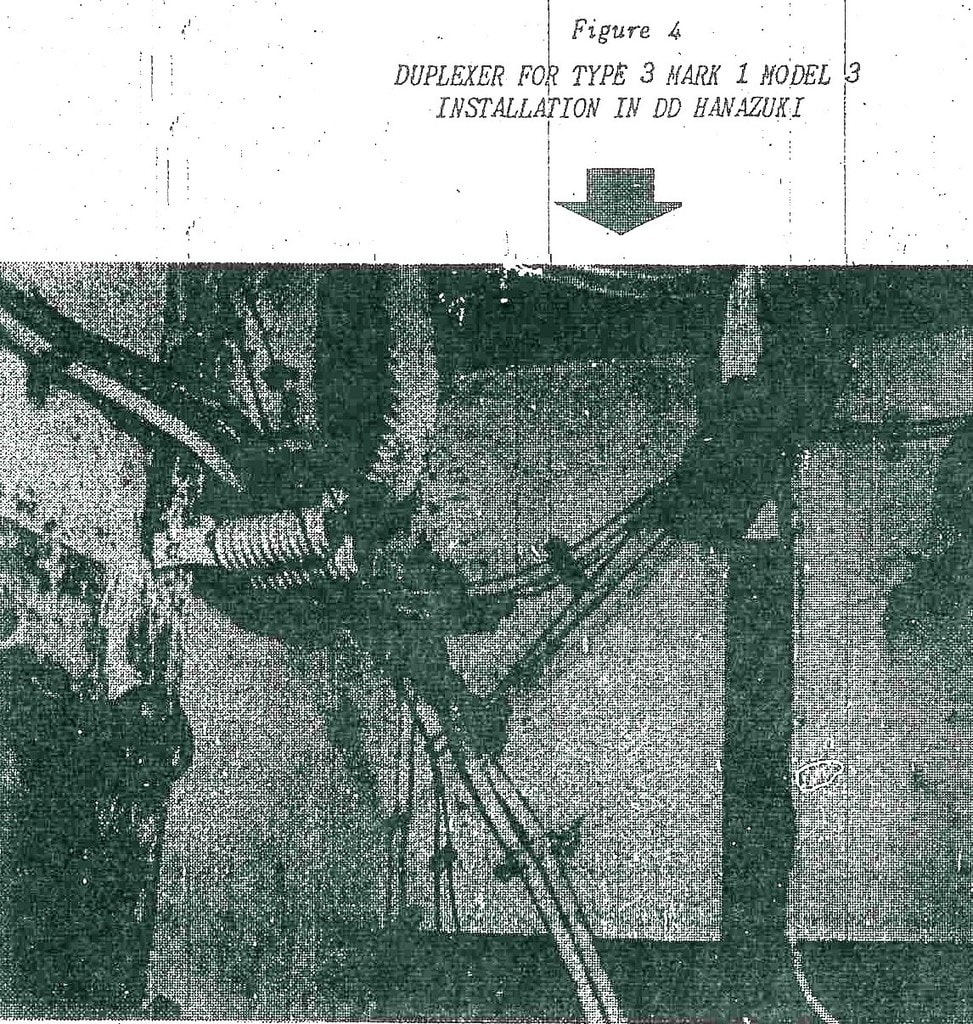

図4は、3式1号3型(Type 3Mark 1 Model 3)装置の二重化の標準的な設置方法を示している。

様々なタイプの柔軟性および剛性の同軸線が相互接続配線および潜水艦設備に使用されていた。

これらのラインの仕様および構成に関する詳細は、NavTechJap Report、 "日本の高周波伝送ライン、導波管、導波管継手、および誘電材料"、索引番号E-20から入手できる。

図5と図6は、照月(TERUTSUKI)クラス駆逐艦の2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)と3式1号3型(Type 3 Mark 1 Model 3)アンテナの標準的な設置を示している。

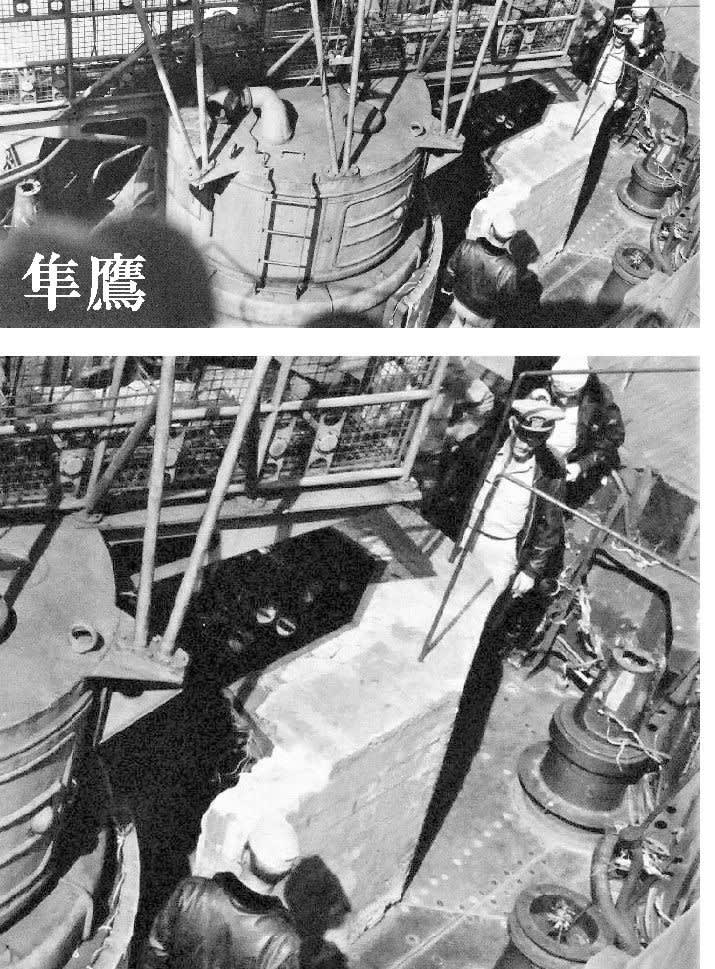

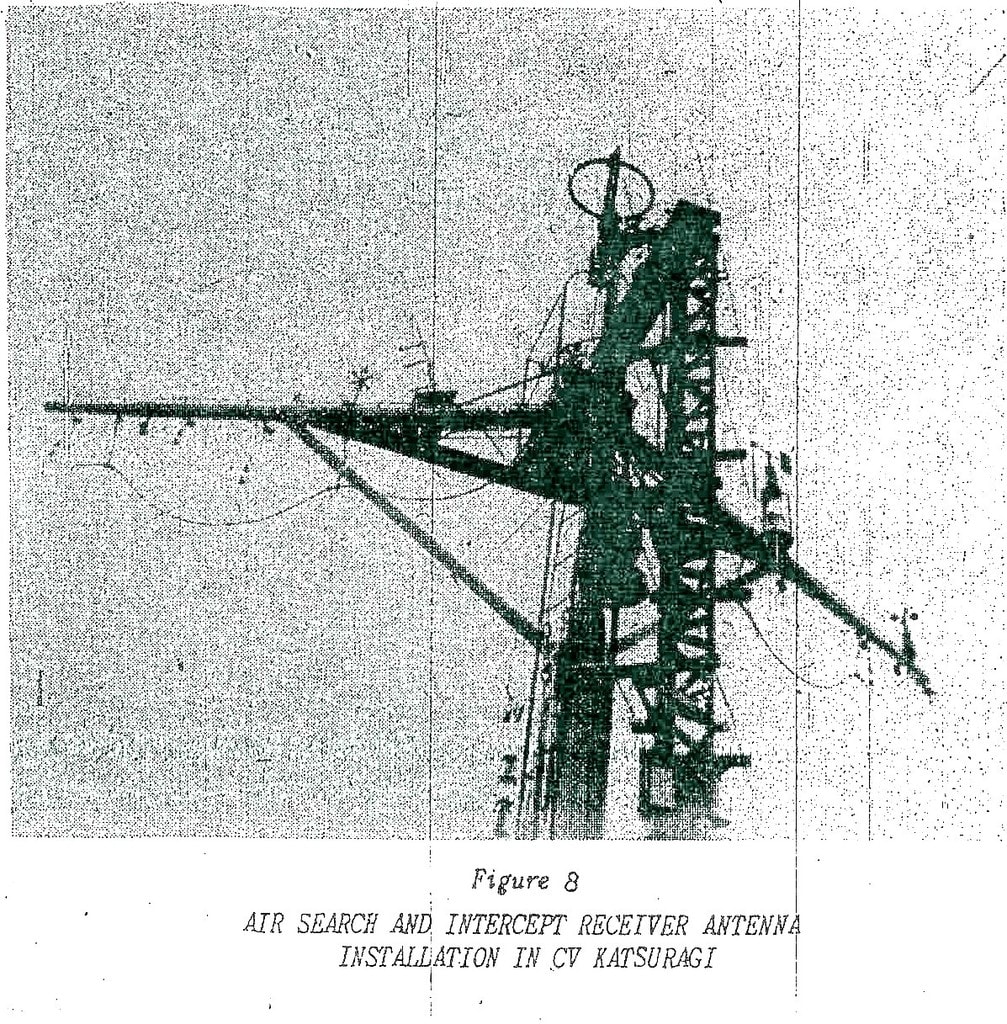

改3(メーター波)逆探受信機アンテナは、通常、桁端(yardarm)に固定された無指向性メトックス(metox)アンテナと、対空見張用アンテナのすぐ上にある小さなプラットフォームに取り付けられた指向性ラケット型アンテナとが設置された。

図8は、航空母艦の典型的な設置を示している。

この場合、2組のメトックスとラケットアンテナを見ることができ、1つはアイランド構造に設置された各対空見張用レーダーに対して設定される。

3型(Model 3)(センチメートル波)の電波探知機は、手持ちのパラボラアンテナを利用しており、固定設置は潜水艦でのみ行われたようである。

※メトックスとは電波探知機のこと

機器に関する技術データ

対水上見張のための改417と、対水上見張と射撃管制管理のための改4が艦上に設置された。

表Ⅲには、終戦時に使用中で開発中のすべてのRCM装備がリストされている。

メーター波(E27)とセンチメーター波(3型)受信機の両方が事実上全ての戦闘艦に設置されていた。

電子妨害装置は設置されていなかったし、海軍艦船での開発計画もなかった。

※RCMとは「radar countermeasures」レーダー妨害のこと

本文

参考文献

[a1] Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

[y2] 米国国立公文書館

写真集・日本の空母 昭和47年3月 「丸」編集部 光人社

空母入門 1997年10月 佐藤和正 光人社

YouTube戦後の帰還兵 空母「葛城」でラバウルから帰国

https://www.youtube.com/watch?v=NCwXiVvGbm0

YouTube【戦後73年 決して忘れない】帝国海軍 航空母艦「葛城」による復員輸送 カラー映像(1946年 空母葛城と装甲巡洋艦八雲)

https://www.youtube.com/watch?v=gXZU_P2cwCs

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』葛城 (空母)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E5%9F%8E_(%E7%A9%BA%E6%AF%8D)

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』隼鷹 (空母)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%BC%E9%B7%B9_(%E7%A9%BA%E6%AF%8D)

北鎮海軍工廠

http://blog.livedoor.jp/hokutinkaigun/archives/55668311.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます