八重洲FT-400Sの修復作業記録 その4(令和4年08月31日)

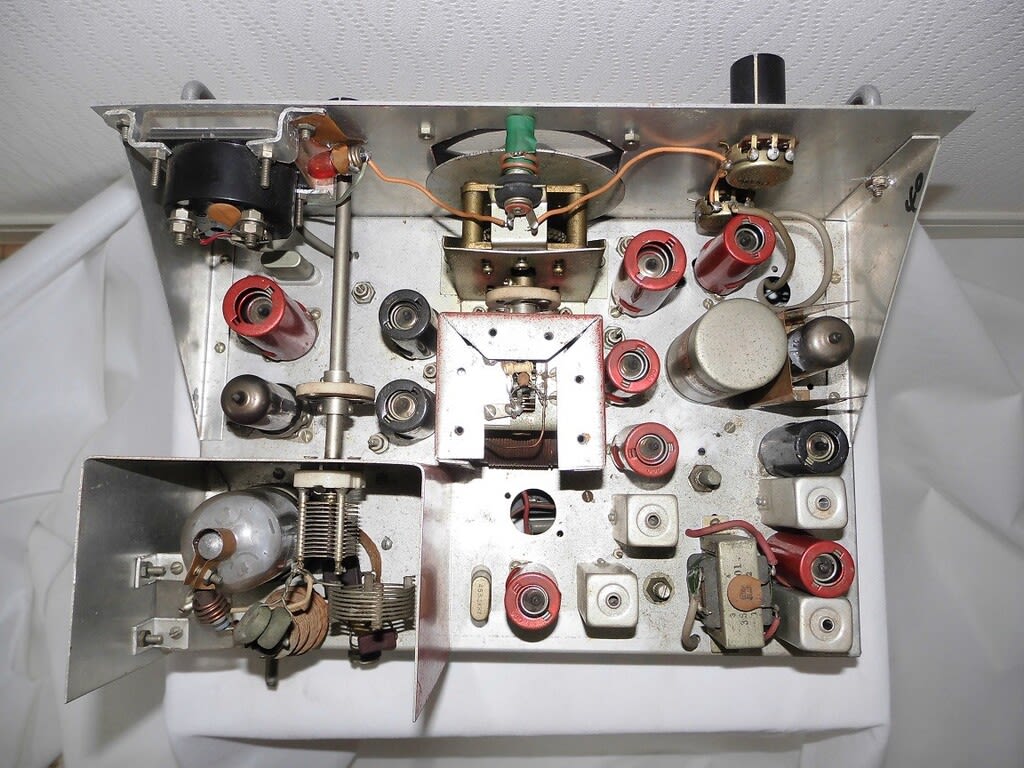

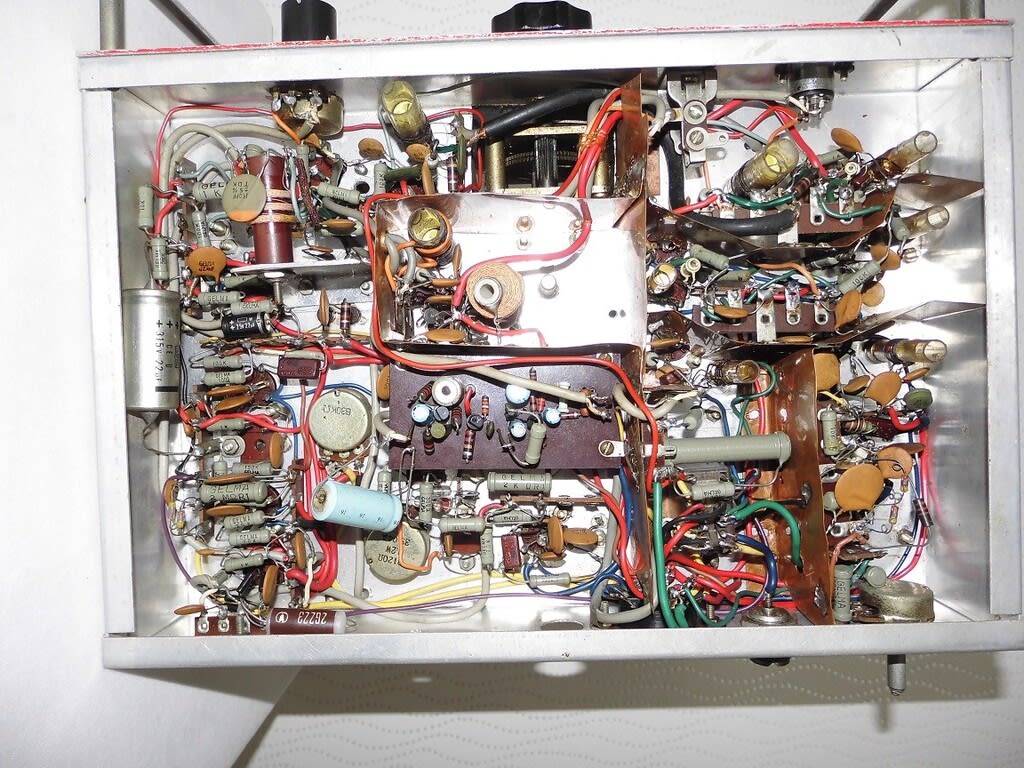

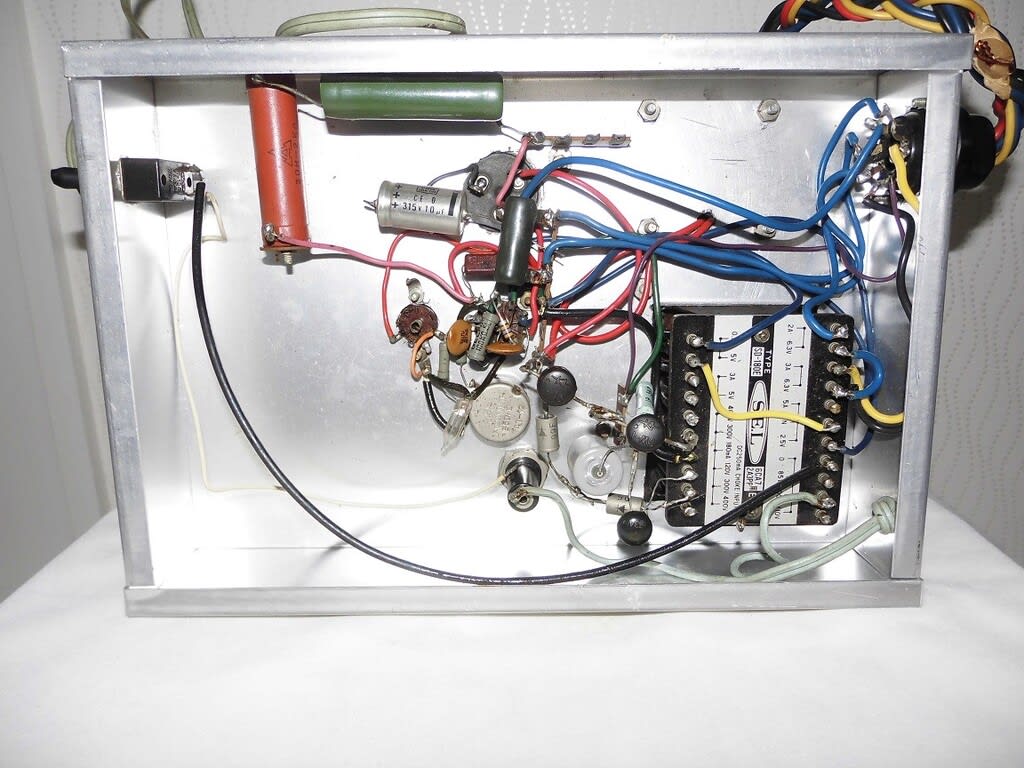

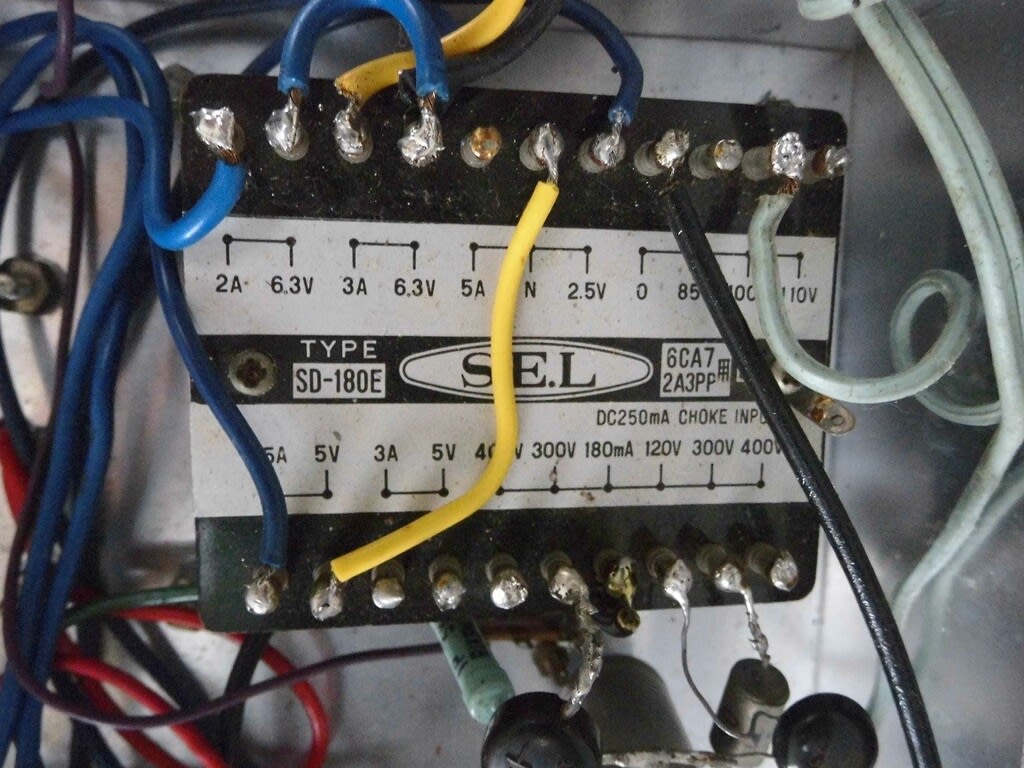

その4(令和4年08月31日) 受信部の真空管のチェック作業

一応、受信できる状態にはなりましたが、受信感度はかなり低く、実用には耐えれません。

このため、本格的に受信機の問題点を調査する手始めとして、正攻法として受信部の真空管のgmを真空管試験機で測定するこことします。

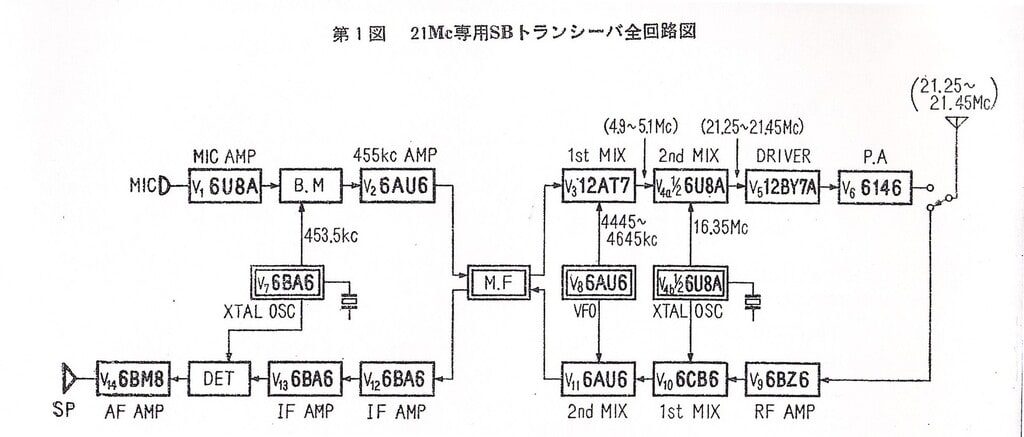

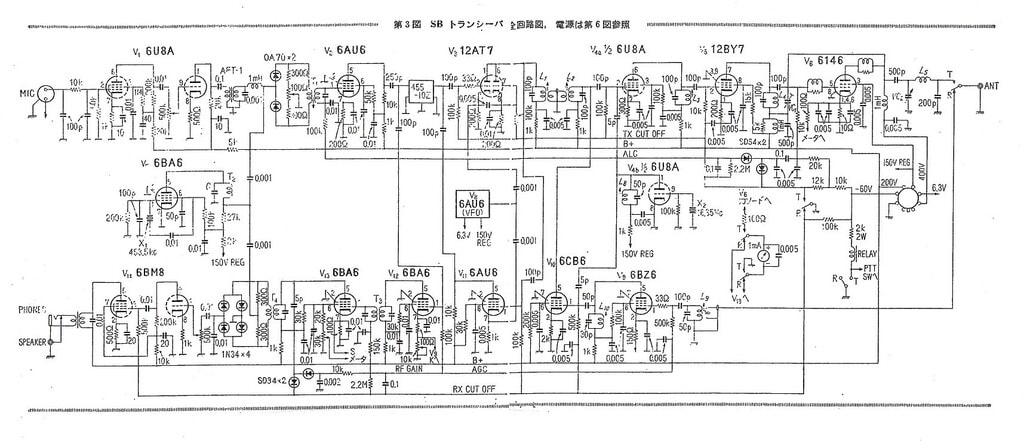

真空管の試験のため、V2の6BA6(第一局発部)を抜いてみると、6BE6が挿入してありました。

また、V203の6BE6(第二混合部)を抜いてみると、6BA6が挿入してありました。

どうも前所有者が保守点検等で間違えて真空管をテレコに挿入したようです。

とんでもない話なのですが、このテレコ状態で受信部が動作していたのにことにさらに驚く次第となりました。

1本ほど真空管のgmが棄却値以下なので新品と交換して作業終了としました。

試しに、この状態で動作確認すると受信部は格段の高性能の受信状態と示す結果となりました。

今まで、いろいろな無線機を購入して修復してきましたが、こんな状態のものは前代未聞です。

疑問点

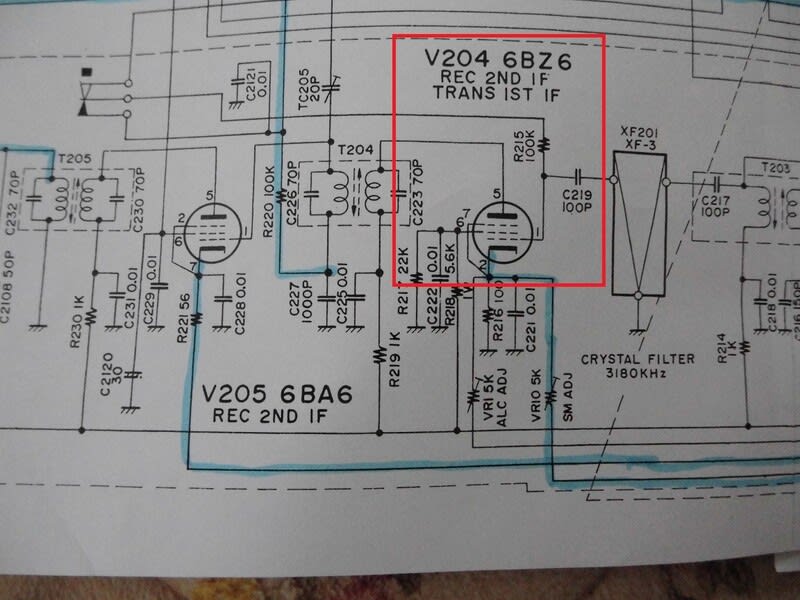

真空管試験機による真空管の確認をしていると、V204の6BZ6(第一中間周波数増幅部)を抜いてみると、6BA6が挿入してありました。

これも前所有者によるミスかと思っていると、プリント基板にV204 6BA6の印字があったのでそのままとしておきました。

ただし、INSTRUCTION MANUALの回路図では、V204 6BZ6と印刷されているので、生産段階で6BZ6から6BA6に変更されたのだろう。

参考文献

FT-400SユーザーマニュアルPDF版

https://drive.google.com/file/d/1SUGPZh-8eP70hTNBDhj14L5slYWt4vbB/view?usp=sharing

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/