台風の影響で風が強かったですね・・イタオペの風は、すれ違い風・・私は消化難・・

ヴィオレッタ・ヴァレリー(S)/ エヴァ・メイ

アルフレード・ジェルモン(T)/ ピョートル・ベチャーラ

ジョルジョ・ジェルモン(Br)/ レオ・ヌッチ

何れもフレーズが長い,タップリ歌わす、間延びの限界点かな?

一つの歌唱が終わると 間 一つの歌唱と 心のもどかしさ,すれ違い、自責・・

すれ違い・・

ヴィオレッタのアルフレードへの愛・・すれ違い

アルフレードのヴィオレッタへの愛・・すれ違い

パパジェルモンの家、兄姉を守る、権威・・子供への・・すれ違い

道にはずれた 人々は

ヴィオレッタの死をもって・・愛の風・・別れの風・・後悔の風

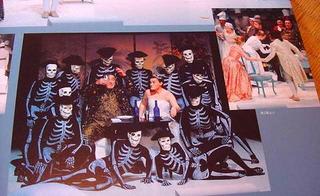

G.ヴェルディ作曲 歌劇「椿姫」/ LA TRAVIATA

2007年9月7日(金)19:00開演 / 21:50終演予定 2F7-27 18,000円・妥当な額

会 場 Bunkamuraオーチャードホール

ヴィオレッタ・ヴァレリー(S)/ エヴァ・メイ

アルフレード・ジェルモン(T)/ ピョートル・ベチャーラ

ジョルジョ・ジェルモン(Br)/ レオ・ヌッチ

指揮 フランツ・ウェルザー=メスト

管弦楽 チューリッヒ歌劇場管弦楽団

合唱 チューリッヒ歌劇場合唱団 演出 ユルゲン・フリム

舞台進行 クラウディア・ブラーシュ 装置 エーリッヒ・ヴォンダー

衣装 フローレンス・フォン・ゲルカン 照明 ヤコブ・シュロスタイン

振付 カタリーナ・リュア

エヴァ・メイ

イタリア・ファブリアーノ生まれ。

フィレンツェのルイジ・ケルビーニ音楽院で学び、1989年に同音楽院を卒業。翌年、ウィーンで開催された国際モーツァルト・コンクールでコンスタンツェを歌って、カテリーナ・カヴァリエーリ賞を受賞。また、1990年には同じコンスタンツェでウィーン国立歌劇場デビューを果たしている。

レオ・ヌッチ

イタリア・ボローニャ近郊の生まれ。

ボローニャで開催された声楽コンクールに入賞したのをきっかけに、スポレートでロッシーニのフィガロを歌いデビュー。1977年、フィガロ役でミラノ・スカラ座にデビュー、また1978年にコヴェントガーデンで急遽代役としてミラーを歌ったことがきっかけとなり、ヨーロッパ、アメリカ、そして日本など、世界各地での活躍の場を広げる。

ピョートル・ベチャーラ ポーランド生まれ。

1996年にチューリッヒ歌劇場にデビューして以来、同劇場で数々のパートを歌っている(タミーノ、ベルモンテ、エルヴィーノ、オロンベッロ、ドゥカ、イエニク、レンスキー、アルフレード)。チューリッヒ歌劇場でパートデビューを果たした「ドン・ジョヴァンニ」のドン・オッターヴィオ役で、2006年ザルツブルク音楽祭に出演。

他にも、バイエルン州立歌劇場(アルフレード)、ミラノ・スカラ座とメトロポリタン歌

1834年にチューリッヒに初の常設劇場が誕生。

アクツィエン劇場である。ここは、当時チューリッヒに亡命中だったリヒャルト・ワーグナーの活動の場になった。後に、この劇場は火災のために焼失してしまい、1891年になってからベルヴュー宮殿の近くに、現在の建物が完成。

チューリッヒ歌劇場の歴史は、華やかなハイライトに彩られている。ヴィルヘルム・フルトヴェングラーのキャリアはここからスタートし、リヒャルト・ワーグナーの「パルジファル」が、初めてバイロイト以外で上演されたのは、1913年のこと。ブゾーニ、ヒンデミット、R.シュトラウスなど著名な作曲家たちが、チューリッヒの音楽と劇場の発展に大きな影響を与え、ベルク作曲「ルル」、ヒンデミット作曲「画家マティス」、シェーンベルク作曲「モーゼとアロン」など、多くの作品の初演や世界初演が行われた場所でもある。

1975~86年まで総裁を務めたDr.クラウス・ヘルムート・ドレーゼのもとで、

フランツ・ウェルザー=メストが歌劇場の首席指揮者に就任。

フランツ・ウェルザー=メスト

2002年9月から、ウェルザー=メストは、クリーヴランド管弦楽団の首席指揮者を兼任しているが、チューリッヒ歌劇場との結びつきは変わることなく、2005年9月には音楽総監督に就任。 2007年9月に、待望の初来日公演を行う。オーストリア・リンツ生まれ。

1986年にロンドン・フィルを指揮したコンサートで国際的に注目され、ロンドン・フィルの音楽監督に任命される(1990年-1996年)。1995年秋には、チューリッヒ歌劇場の首席指揮者に就任し、その後7年間にわたり、毎シーズン5作品ほどのプレミエを振ってきた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スイス映画が

『僕のピアノコンチェルト』スイスの“神童”テオ・ゲオルギュー来日コンサート開催

9月4日12時46分配信 cinemacafe.net

『僕のピアノコンチェルト』、

第1回ローマ国際映画祭観客賞、AFI2006観客賞、2007年スイス映画賞最優秀作品賞と数々の賞を受賞した、美しいピアノ曲とスイスの大自然を背景に描き出される感動作『僕のピアノコンチェルト』。多くの才能をもって生まれた主人公・ヴィトスを演じたテオ・ゲオルギューがフレディ・ムーラー監督とともに初来日し、8月30日(木)、クラシックの名門・紀尾井ホールにて公開記念コンサートを行った。( この映画のフォトギャラリー )

何を隠そう、テオ本人も弱冠15歳で、すでにプロとして世界各国で数々のコンサートをこなしている天才ピアニスト。2004年サンマリノ国際ピアノコンクールで優勝、同年ドイツ・ワイマールで行われたフランツ・リストコンクールでも優勝。現在はロンドンの名門音楽学校、パーセル・スクールに在学中の彼は、まさしくスイスの“神童”だ。そんな彼が本作に出演したのは3年前。当時からなんと20センチ以上も身長が伸び、立派な美青年に成長したその彼の変貌ぶりに、客席からは大きな歓声が上がった。

自己紹介と挨拶を終えると、すぐにテオのピアノソロがスタート。ショパンの「舟歌 嬰ヘ長調」、スカルラッティの「ソナタ ホ短調」、そして難曲と言われるリストの「パガニーニ大練習曲集第3番 ラ・カンパネッラ」を演奏した。観客はまるで魔法使いのように鍵盤を自在に操るテオの指使いと、そのスマートな体からは想像もできないほどのダイナミックな演奏ぶりに圧倒された様子。休憩をはさんで行われた第二部では、東京ニューシティ管弦楽団とともにベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第3番ハ短調」を堂々と演奏し、場内の熱気は最高潮に。テオの一挙手一投足に注目が集まった。また、初の共演となったオーケストラとの息もばっちりで、耳の肥えた日本のクラシックファンからは盛大なスタンディング・オベーションを受けた。

鳴り止まない拍手の中、幕を閉じたテオの日本デビューコンサート。足を運べなかった人も、『僕のピアノコンチェルト』サウンドトラックCD(ソニーミュージックエンタテインメントより発売中/2,520円<税込>)を手にとって、ピアノクラシックの世界に浸ってみては? 『僕のピアノコンチェルト』は晩秋、銀座テアトルシネマほか全国にて公開。

///////////////////////////////////

パバロッティ氏が死去

私は横浜1993年で、メト・愛の妙薬ネモリーノで最初で最後の鑑賞でした・・軽い動き軽妙な演技、甘い声域が記憶に・・ファゴットに乗せたアリアが素晴らしく,楽しかった・・ご冥福を祈る

伊テノール歌手、パバロッティ氏が死去

【ローマ6日共同】輝かしい美声で世界のオペラファンを魅了したイタリアのテノール歌手、ルチアーノ・パバロッティ氏が6日午前、同国北部モデナの自宅で死去した。71歳。ロイター通信などがマネジャーの話として伝えた。

ANSA通信によると、自宅で療養中だったパバロッティ氏は病状が悪化し、この数日の間に何度か意識不明に陥っていた。

1935年、モデナ出身。61年、レッジョネレミリアの声楽コンクールで優勝し、同市立歌劇場で「ボエーム」のロドルフォ役を歌ってデビュー。典型的なベル・カント唱法と、張りのある高音で「キング・オブ・ハイC(高いドの王様)」とたたえられた。

映画やテレビにも出演。プラシド・ドミンゴさん、ホセ・カレーラスさんとともに世界3大テノールと呼ばれた。各地で開かれた3人によるコンサートはテレビなどで世界各国に中継され、2002年に横浜市で開かれたサッカー・ワールドカップ(W杯)日韓共催大会を記念したコンサートでも3人で共演した。〔共同〕(14:57)パバロッティさん葬儀、故郷の教会で…10万人が弔 9月9日1時38分配信 読売新聞

【ローマ=松浦一樹】6日死去したイタリアのオペラ歌手、ルチアーノ・パバロッティさん(享年71歳)の葬儀が8日、パバロッティさんの故郷である同国北部モデナの教会で行われた。

葬儀にはクラシック界ばかりでなく、U2のボノさんらポップス界のスターたちやプローディ伊首相、アナン前国連事務総長ら各界要人も参列し、世界に慕われた名テノール歌手との別れを惜しんだ。

「イタリア文化を代表する人物」(プローディ首相)の栄誉をたたえて、教会の上空を国軍機が編隊飛行するなど、国葬級の扱いとなった。

パバロッティさんの遺体が安置されている教会では8日早朝から、市民らが長い列を作り、葬儀が始まるまでに約10万人が弔意を表した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索

フレーズ(phrase)とは、

文法上の単語の集まり、句。

成句、文句、言い回し。キャッチフレーズ(キャッチコピー)など。

メロディ(旋律)のひと区切り。楽句。下記参照。

-----------------------------------------------------------------------

音楽においてフレーズとは、いくつかの音符から成る階層的なまとまりをあらわす単位のひとつである。フレーズは楽譜に明示されないため、どこからどこまでをひとつのフレーズとして演奏するかは演奏者に任されることも多い。ただし、スラーがあるときにはスラーをひとつのフレーズとみなして演奏することがある。

フレーズの作り方はいろいろなものがあるが、基本は、つぎのようである。

最後の音を弱くする。

最初の音は強めにする。

上行形ではだんだん強くする。

下行形ではだんだん弱くする。

フレーズの最高音がいちばん強くなるようにする。

音量に大きな段差ができることを避ける。

フレーズを設定すること、をフレージングという。

チューリッヒ歌劇場

eプラス

僕のピアノコンチェルト

文化会館4F・R2-22 24000円・高い

文化会館4F・R2-22 24000円・高い