「創刊号」は、ある日突然、書店に登場します。

大抵、発売予告などなく書店の『スポーツ/自転車』のコーナーに、さも以前からその場所にあったように置かれ、下手をすると見落としてしまいそうなぐらい普通に並びます。

また、注意しないと、Vol.2がいつ発売される分からなかったりもします。

月刊であれば良いのですが、偶数月発刊や季刊、シーズン中のみの発刊等々。

そして、いつの間にか、休刊していたり・・・。

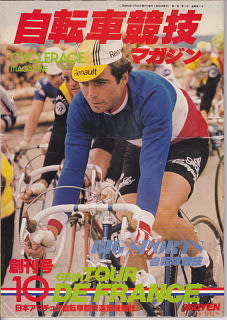

さて今回は、「BICYCLE NAVI」です。

別冊CG とあるように、自動車雑誌「カーグラフィック」の別冊として創刊しました。

創刊号の表紙は、自転車雑誌っぽくなく、「カーグラフィック」誌を彷彿させるもので、自動車と自転車のコラボをイメージさせるものでもありました。

、

しかし、Vol.2では、全くイメージを変えた表紙になりました。

出版社は、発刊当時「二玄社」。

2010年に、二玄社からの発刊が休刊となりましたがその後「ボイス・パブリケーション」となって復刊し現在に至っています。

日常生活の延長線上で自転車をとらえている内容で、レーサージャージを着てロードバイクをバリバリ乗るとか、ランドナーでツーリングなどはあまり取り上げられていません。

ファッションの一部として、また身近に自転車と接する方法やグッズが多く取り上げられているようです。

これは、あくまでも個人の主観です。

大抵、発売予告などなく書店の『スポーツ/自転車』のコーナーに、さも以前からその場所にあったように置かれ、下手をすると見落としてしまいそうなぐらい普通に並びます。

また、注意しないと、Vol.2がいつ発売される分からなかったりもします。

月刊であれば良いのですが、偶数月発刊や季刊、シーズン中のみの発刊等々。

そして、いつの間にか、休刊していたり・・・。

さて今回は、「BICYCLE NAVI」です。

別冊CG とあるように、自動車雑誌「カーグラフィック」の別冊として創刊しました。

創刊号の表紙は、自転車雑誌っぽくなく、「カーグラフィック」誌を彷彿させるもので、自動車と自転車のコラボをイメージさせるものでもありました。

、

しかし、Vol.2では、全くイメージを変えた表紙になりました。

出版社は、発刊当時「二玄社」。

2010年に、二玄社からの発刊が休刊となりましたがその後「ボイス・パブリケーション」となって復刊し現在に至っています。

日常生活の延長線上で自転車をとらえている内容で、レーサージャージを着てロードバイクをバリバリ乗るとか、ランドナーでツーリングなどはあまり取り上げられていません。

ファッションの一部として、また身近に自転車と接する方法やグッズが多く取り上げられているようです。

これは、あくまでも個人の主観です。