昨日は午後休みを取ってお出かけです。明石駅からJRに乗って、三宮駅からはポートライナーに乗換えです。

到着したのは、ポートターミナル駅。

目的地は、神戸ポートターミナルです。

こんな「川崎重工創立150周年記念展」を見に行きました。

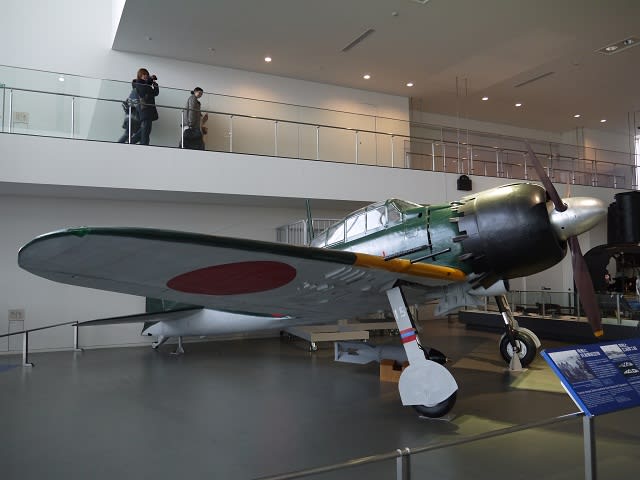

中に入ると、ドン!と三式戦闘機「飛燕」の実機が展示されています。目的はズバリ!こいつです。^^

それでは飛燕の画像をどうぞ。

動画でもどうぞ。

(注)ここから先はマニアックな内容です。興味の無い方は一気にスクロールしてください。^^

先ずは機種に搭載されたホ5・20mm機関砲です。

操縦席です。風防ガラス(アクリル板)はキレイに取り換えられていました。(アクリル板は経年劣化で黄色く変色します)

エンジンの吸気口です。内部には整流板が付いています。

左の丸い筒のようなものは燃料冷却機です。暑い南方では燃料(ガソリン)のペーパーロック(気泡化)が発生するため、その対策として付けられています。

飛燕は日本軍用機としては珍しい液冷(水冷)エンジンを搭載しているため、ラジエターを装着していますが・・・ありゃ?ガランとしています。

別の角度から見てもラジエターがありません。

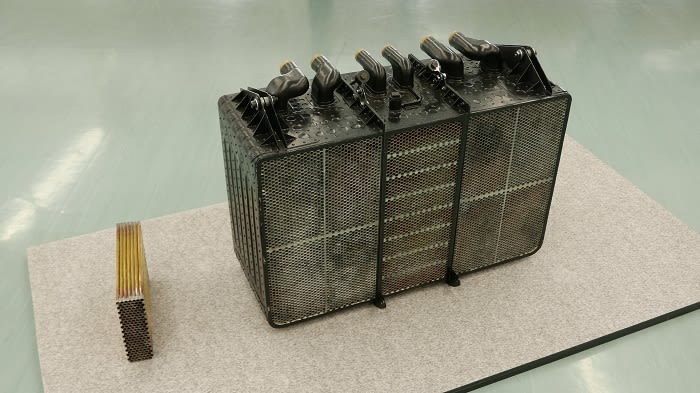

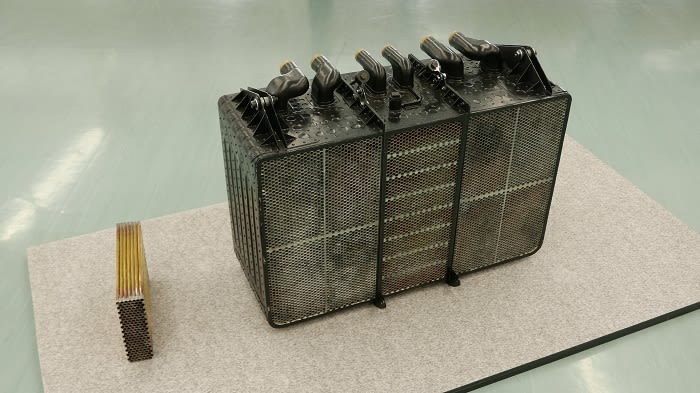

ラジエターは外され、別に展示されていました。

主翼に搭載されたホ103・12.7mm機銃と着陸灯です。ちなみに零戦など海軍機には着陸灯は見受けられません。これは飛行場の灯火基準が陸海軍で異なることや、陸軍機は広い場所での緊急着陸も考慮されているからでしょう。

赤丸部分の主翼下面のフタは、機銃の薬莢が落ちないためのものでしょう。通常、薬莢は落として行くのですが、地上での機銃の軸調整など点検時にはフタを閉めていたと思われます。

主脚の引き込み部分は、機体内部色である「青竹色」に塗られています。プラモデルマニアの方なら、「タミヤの青竹色よりも白っぽいなあ」と思われるでしょう。

ピトー管は新たに付けられたようです。

垂直・水平尾翼です。方向舵(ラダー)と昇降舵(エレベータ)が新しいのは、この部分はジュラルミン枠に羽毛張ですので、新たにレストアされています。

操縦桿から延びる昇降舵操作ロッドは復元されていましたが、方向舵への操作ロッドは赤丸のように復元されていませんでした。

尾輪です。カバーが無いので固定脚です。

尾輪の左部分の穴は、ここに鉄棒などを入れて尾部を上げるために用いました。

アンテナ柱です。ほとんどの日本機は木製ですが、珍しく金属製です。

操縦席を後ろ側から。う~ん、計器類が全く無いですね。

計器類は別に展示されていました。レストアした計器もありますが、一部はネットオークションで実物を買い求めたそうです。計器の文字はイギリスに現存する五式戦闘機(飛燕の空冷版)から型取りして再現されています。

シュミレーターではないですが、飛燕の操縦席を体験できるように実物大模型も置かれていました。

操縦席後方の赤い部品は、油圧レシーバータンクの入口部分です。画像には写っていませんが、水メタノール(混合気に噴射して、ノッキング対策とエンジン出力UPに用いる)の給水口もここにあります。

補助翼(エルロン)操作ロッドは、上面の零戦とは異なり下面に付いていました。このあたりは設計者の考え方の違いでしょうか。零戦同様、氷結防止対策のカバーが付いています。

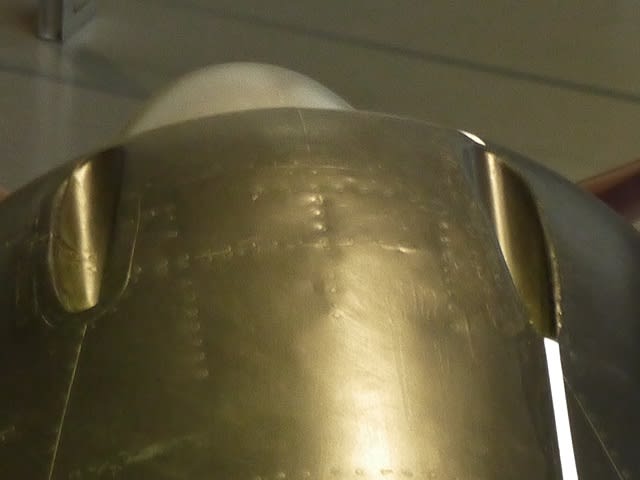

機種部分です。飛燕は倒立V12気筒エンジンを搭載していますので、片側に6本の排気管が出ています。

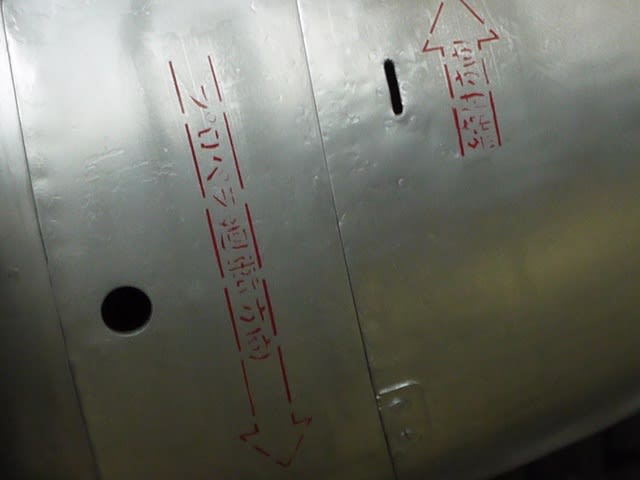

エンジン部分は点検用に上下カバーが外れるようになっていました。それぞれ赤丸のように片側3か所のロックが付いています。

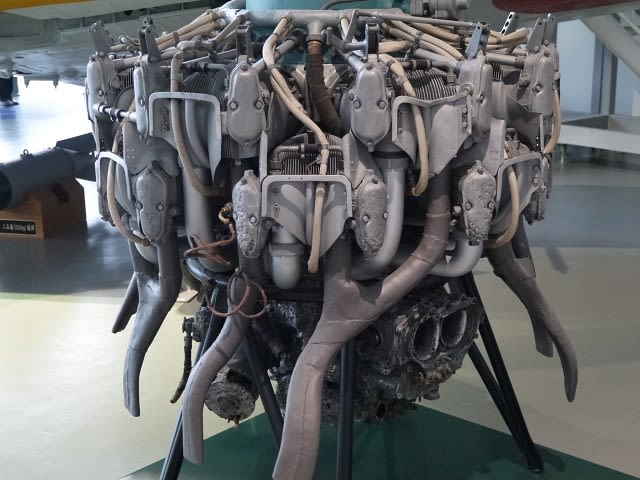

飛燕に搭載されたハ140(Ⅰ型はハ40)です。ベースはメッサーシュミットBf109に搭載されたDB(ダイムラーベンツ)601です。ボア・ストロークは150 mm×160 mm(約33,900cc)で1,500馬力ですが、燃料噴射・無段階過給機(現在のAT車と同じ流体継手)のエンジンは、当時の日本の技術ではあまりに高度複雑で手に余る代物でした。このため故障が多く、空冷エンジンに換装され五式戦闘機となったのです。

過給機です。形状は渦巻きポンプと同じです。

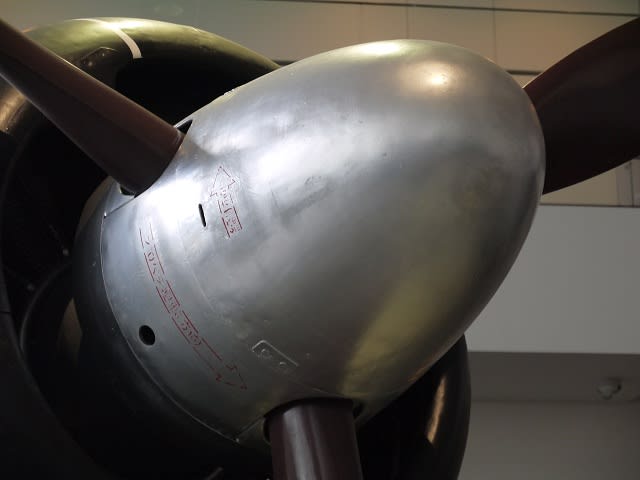

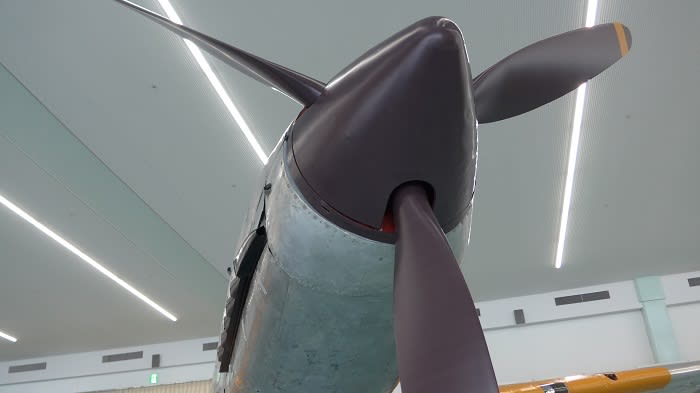

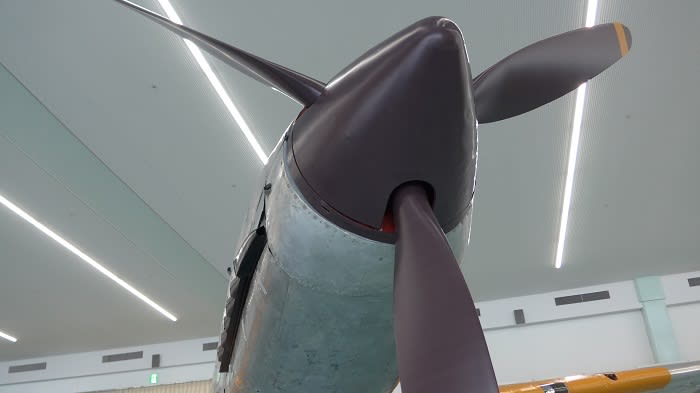

機首部分を下から・・・尖った三角のスピンナにスリムな機首は、零戦など空冷エンジン搭載機とは全く違うスタイルです。

それでは最後に、短いですが飛燕レストアプロジェクトの模様をどうぞ。会場ではモニターで映し出されていました。

この飛燕ですが、1944年に川崎航空機岐阜工場で製造された飛燕Ⅱ型試作17号機です。終戦時に福生飛行場(現、米軍横田基地)残された機体で、陸軍航空審査部(新型機の性能などを審査する部隊)所属でした。私の蔵書に終戦時の福生飛行場の写真が掲載されていますが、キ87などとともに写っています。

その後は横田基地内にオブジェとして展示されていましたが、日本航空協会に返還され、デパートの屋上遊園地で客寄せパンダとしても使用されましたが(これ本当の話)、近年は鹿児島の知覧特攻平和会館に展示されていました。そして川崎重工岐阜工場でレストアされ、神戸での「川崎重工創立150周年記念展」の展示となったものです。神戸での展示の後は、岐阜県の「かかみがはら航空宇宙科学博物館」で展示されるそうですが、とにもかくにも現存する唯一の飛燕Ⅱ型です。

さて総括といえば僭越ですが、飛燕の感想を・・・大和ミュージアムの零戦は細かい文字(例えば、フムナとかの注意書)まで再現するなど、出来るだけ当時の状態にレストアされていましたが、飛燕はあくまで川崎重工の技術を見ていただくための展示品という感じでした。このため、あえて不完全な状態のままレストアされていました。このあたりはレストアの考え方の違いでしょう。

それでも会場に入ると、実物が放つ圧倒的な存在感は素晴らしいものでした。こんなことから、平日にもかかわらず多くの方が見学に来られ・・・バイクマニアの方ならH2なども気になるでしょうが、会場の主役はあくまで飛燕!バイクマニアでもある私ですが、この日はバイクは全く撮影することなくスル~しました。^^

PS.

こんな感じで飛燕を撮影していると、突然、ビィ~ン、ビィ~ンなんて音がしてグラグラと揺れ・・・鳥取の地震に遭遇しました(驚!)。会社に連絡し(しばらくは繋がらず)、急遽、撮影中止で戻りました。(涙)

到着したのは、ポートターミナル駅。

目的地は、神戸ポートターミナルです。

こんな「川崎重工創立150周年記念展」を見に行きました。

中に入ると、ドン!と三式戦闘機「飛燕」の実機が展示されています。目的はズバリ!こいつです。^^

それでは飛燕の画像をどうぞ。

動画でもどうぞ。

(注)ここから先はマニアックな内容です。興味の無い方は一気にスクロールしてください。^^

先ずは機種に搭載されたホ5・20mm機関砲です。

操縦席です。風防ガラス(アクリル板)はキレイに取り換えられていました。(アクリル板は経年劣化で黄色く変色します)

エンジンの吸気口です。内部には整流板が付いています。

左の丸い筒のようなものは燃料冷却機です。暑い南方では燃料(ガソリン)のペーパーロック(気泡化)が発生するため、その対策として付けられています。

飛燕は日本軍用機としては珍しい液冷(水冷)エンジンを搭載しているため、ラジエターを装着していますが・・・ありゃ?ガランとしています。

別の角度から見てもラジエターがありません。

ラジエターは外され、別に展示されていました。

主翼に搭載されたホ103・12.7mm機銃と着陸灯です。ちなみに零戦など海軍機には着陸灯は見受けられません。これは飛行場の灯火基準が陸海軍で異なることや、陸軍機は広い場所での緊急着陸も考慮されているからでしょう。

赤丸部分の主翼下面のフタは、機銃の薬莢が落ちないためのものでしょう。通常、薬莢は落として行くのですが、地上での機銃の軸調整など点検時にはフタを閉めていたと思われます。

主脚の引き込み部分は、機体内部色である「青竹色」に塗られています。プラモデルマニアの方なら、「タミヤの青竹色よりも白っぽいなあ」と思われるでしょう。

ピトー管は新たに付けられたようです。

垂直・水平尾翼です。方向舵(ラダー)と昇降舵(エレベータ)が新しいのは、この部分はジュラルミン枠に羽毛張ですので、新たにレストアされています。

操縦桿から延びる昇降舵操作ロッドは復元されていましたが、方向舵への操作ロッドは赤丸のように復元されていませんでした。

尾輪です。カバーが無いので固定脚です。

尾輪の左部分の穴は、ここに鉄棒などを入れて尾部を上げるために用いました。

アンテナ柱です。ほとんどの日本機は木製ですが、珍しく金属製です。

操縦席を後ろ側から。う~ん、計器類が全く無いですね。

計器類は別に展示されていました。レストアした計器もありますが、一部はネットオークションで実物を買い求めたそうです。計器の文字はイギリスに現存する五式戦闘機(飛燕の空冷版)から型取りして再現されています。

シュミレーターではないですが、飛燕の操縦席を体験できるように実物大模型も置かれていました。

操縦席後方の赤い部品は、油圧レシーバータンクの入口部分です。画像には写っていませんが、水メタノール(混合気に噴射して、ノッキング対策とエンジン出力UPに用いる)の給水口もここにあります。

補助翼(エルロン)操作ロッドは、上面の零戦とは異なり下面に付いていました。このあたりは設計者の考え方の違いでしょうか。零戦同様、氷結防止対策のカバーが付いています。

機種部分です。飛燕は倒立V12気筒エンジンを搭載していますので、片側に6本の排気管が出ています。

エンジン部分は点検用に上下カバーが外れるようになっていました。それぞれ赤丸のように片側3か所のロックが付いています。

飛燕に搭載されたハ140(Ⅰ型はハ40)です。ベースはメッサーシュミットBf109に搭載されたDB(ダイムラーベンツ)601です。ボア・ストロークは150 mm×160 mm(約33,900cc)で1,500馬力ですが、燃料噴射・無段階過給機(現在のAT車と同じ流体継手)のエンジンは、当時の日本の技術ではあまりに高度複雑で手に余る代物でした。このため故障が多く、空冷エンジンに換装され五式戦闘機となったのです。

過給機です。形状は渦巻きポンプと同じです。

機首部分を下から・・・尖った三角のスピンナにスリムな機首は、零戦など空冷エンジン搭載機とは全く違うスタイルです。

それでは最後に、短いですが飛燕レストアプロジェクトの模様をどうぞ。会場ではモニターで映し出されていました。

この飛燕ですが、1944年に川崎航空機岐阜工場で製造された飛燕Ⅱ型試作17号機です。終戦時に福生飛行場(現、米軍横田基地)残された機体で、陸軍航空審査部(新型機の性能などを審査する部隊)所属でした。私の蔵書に終戦時の福生飛行場の写真が掲載されていますが、キ87などとともに写っています。

その後は横田基地内にオブジェとして展示されていましたが、日本航空協会に返還され、デパートの屋上遊園地で客寄せパンダとしても使用されましたが(これ本当の話)、近年は鹿児島の知覧特攻平和会館に展示されていました。そして川崎重工岐阜工場でレストアされ、神戸での「川崎重工創立150周年記念展」の展示となったものです。神戸での展示の後は、岐阜県の「かかみがはら航空宇宙科学博物館」で展示されるそうですが、とにもかくにも現存する唯一の飛燕Ⅱ型です。

さて総括といえば僭越ですが、飛燕の感想を・・・大和ミュージアムの零戦は細かい文字(例えば、フムナとかの注意書)まで再現するなど、出来るだけ当時の状態にレストアされていましたが、飛燕はあくまで川崎重工の技術を見ていただくための展示品という感じでした。このため、あえて不完全な状態のままレストアされていました。このあたりはレストアの考え方の違いでしょう。

それでも会場に入ると、実物が放つ圧倒的な存在感は素晴らしいものでした。こんなことから、平日にもかかわらず多くの方が見学に来られ・・・バイクマニアの方ならH2なども気になるでしょうが、会場の主役はあくまで飛燕!バイクマニアでもある私ですが、この日はバイクは全く撮影することなくスル~しました。^^

PS.

こんな感じで飛燕を撮影していると、突然、ビィ~ン、ビィ~ンなんて音がしてグラグラと揺れ・・・鳥取の地震に遭遇しました(驚!)。会社に連絡し(しばらくは繋がらず)、急遽、撮影中止で戻りました。(涙)