お正月から感動して涙の出る本を読みました。

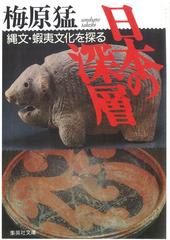

梅原 猛さんがお書きになった「日本の深層」に

今まで疑問に思っていたことが僕のなかで整理されました。

僕の中に縄文文化が底にながれていることを気づかせて

くれました。

宮沢賢治の童話の話もそうです。

書きながら涙が止まりません。

じっくりと梅原先生の思想を味わって見て下さい。

少し長いのですが。

修羅の世界を超えて

賢治のつくった数ある童話の中で、『なめとこ山の熊』という童話ほど有名な童話は少ない。

私は何度か、この童話を読んだ。

しかし、この童話をこんど読み返して、いままでの私のこの童話にたいする理解が浅いことに気がついた。

実に深い、なにか日本人という民族の根底にある、隠された心の深層を語っているような童話である。

淵藻小十郎は、熊狩の名人である。彼は、いつもなめとこ山に熊を捕りにいくのである。

なめとこ山には熊がたくさんいる。その熊の肝はたいへん高額である。

なめとこ山の熊は、小十郎が好きなのだ。

小十郎が山へやってくると、熊たちは面白そうに小十郎を見ている。

しかし、いくら熊だって、小十郎が目を光らして鉄砲をこちらへ構えることは、好きでない。

ときには烈しい気性の熊が、小十郎のほうへ両手を出してかかってくる。

しかし、小十郎は落ち着いて、熊の月の輪をめがけて、ドスンとやるのである。

小十郎は、熊に「おれは、てめえを憎くて殺しだのではねえんだぞ。

これも商売だから、てめえも撃たなくちゃならねえ。てめえも、熊に生まれたが因果なら、おれもこの商売が因果だ。

やい、この次は熊なんぞに生まれるな」といって、熊を殺すのである。 青森縄文王国(新潮社編)

青森縄文王国(新潮社編)

それが小十郎の日課であるが、小十郎はだんだん熊の言葉がわかるようになった。

そしてあるとき、花にたわむれる母と子の熊の会話を聞いた。

このなめとこ山では英雄である小十郎も町へくると、さっぱりだめである。

山ではアワやヒエがとれるが、米などはすこしもとれない。

家族七人を養うために熊を米に替えねばならない。

こういう小十郎の弱みにつけこんで荒物屋の旦那はさんざん値切るのである。

熊の毛皮二枚で二円である。

熊の毛皮二枚で二円は、あんまり安いと小十郎は思うが仕方がない。

この荒物屋の旦那以外にはどうして熊の皮が売れないか、その理由はたいていの人にはわからない。

ある夏のことであった。小十郎がひとつの岩に登ったら、その前の木に大きな熊がよじ登っているのを見た。

その熊を殺そうとすると、熊は両手を挙げて叫んだ。

「おまえは、何がほしくておれを殺すんだ」それにたいして小十郎は、

「ああ、おれはおまえの毛皮と肝のほかには、何もいらない。

それを町に持っていって、ひどく高く売れるというではないし、ほんとうに気の毒だけれど、仕方がない。

けれども、いまごろそんなことをいわれると、おれでもなにか栗かしだのみでも食っていて、

それで死ぬなら、それで死ぬから、おれも死んでもいいような気がするよ」と答える。

その言葉に「もう二年ばかり待ってくれ。おれも少し、し残した仕事があるし、

二年たったら、おまえの家の前で死んでやる」といった。

小十郎は変な気がして、じっと考えて立っていた。熊は、その場から悠々と立ち去った。

ロそれからちょうど二年目、風の激しい日に小十郎は外へ出てみると、あの熊がやってきて、

口からいっぱい血を吐いて倒れていたのである。

青森縄文王国

青森縄文王国

その年の冬の日のことであった。小十郎は、いままでにいったことのない言葉を、ばあさんに残して、山へいった。

山の頂上で休んでいたとき、いきなり犬が火がついたように吠えだした。

小十郎がびっくりして後ろを見ると、大きな熊が両足で立って襲いかかってきたのだ。

小十郎は、鉄砲を構えた。

ぴしゃというように、鉄砲の音が小十郎に聞こえたが、熊は少しも倒れない。

小十郎はガアンと頭が鳴って、周り一面が真っ青になった。

それから遠くで、「おお小十郎、おまえを殺すつもりはなかった」という言葉を聞いた。小十郎は死んだのである。

賢治はこの童話を、次のような言葉で結ぶ。

「その栗の木と白い雪の峯々にかこまれた山の上の平らに、

黒い大きなものがたくさん環になって集って、各々黒い影を置き、

回々教徒の祈るときのやうに、じっと雪にひれふしたまま、いつまでもいつまでも動かなかった。

そしてその雪と月のあかりで見ると、いちばん高いとこに小十郎の死骸が半分座ったやうになって置かれてゐた。

思ひなしか、その死んで凍えてしまった小十郎の顔は、まるで生きてるときのやうに、

冴え冴えして何か笑ってゐるやうにさへ見えたのだ。

ほんとうにそれらの大きな黒いものは、参の星が天のまん中に来ても、もっと西へ傾いても、

じっと化石したやうにうごかなかった。」

この一節は、素晴らしい文章である。

このような透明で清潔で、しかも神聖な文章を書く人はいない。

賢治ほど透明で清潔で、神聖な人格をもつ文学者はいないからである。

これは、たしかに修羅と菩薩の話である。

小十郎は、修羅の世界に生きていたのである。

この修羅の世界に彼は絶望していた。

修羅の世界をのがれねばならない。

どうしてのがれるか。修羅の世界からのがれるのは、彼の命を衆生に捧げねばならぬ。

彼が多くの熊を殺したように、今度は彼の命を熊に捧げる。

熊に自分の命を捧げることによって、小十郎は菩薩となったのである。

ここにあるものは、たしかに法華仏教思想である。

しかし、仏教思想だけでこの素晴らしい文章は理解できないと、私は思う。

賢治の霊力

いままで何度か、私はこの童話を読んだが、この最後の十行ほどの文章の意味はよく理解できなかった。

それは雪がまっ白くつもり、スバルやたくさんの星が緑や檀色にキラキラ輝いている、雪の山の夜の風景である。

小十郎の死体が座ったように置かれ、その小十郎の死体を囲んで多くの熊が集まっているのである。

おそらく熊たちは、心ならずも殺さざるを得なかった小十郎の霊を供養しているのであろう。

地にひれふしたまま、熊たちは小十郎の霊をなぐさめるために静かに心から祈っているのであろう。

私はそこに熊のイヨマンテを見るのである。

イヨマンテは、人間が熊の霊を神に送る儀式である。

おそらくそれは狩猟採集生活をしていた人間にとって、生きるためにはどうしても必要な、

動物殺害という行為を合理化するために考え出された荘厳な宗教的儀式であろう。

アイヌは、自らの手で養い、大きくなった熊を、厳密に定められた礼法によって丁重に殺し、そしてその熊の魂を天に送る。

賢治がこの『なめとこ山の熊』の最後の文章で語ろうとしているのは、

人間が熊を送るのではなくて、熊が人間を天に送るイヨマンテなのである。

小十郎は熊に殺されたのである。熊は小十郎を殺すつもりはなかったが、

自らが生きるためには、やはり、小十郎を殺さねばならなかった。

そして、この小十郎の霊を天に送るために、熊たちは集まって、

厳粛な宗教的儀式をしているのである。

星の輝ぐ、雪の冬山で、人間の霊を天に送る宗教的儀式を、熊が行なっているのである。これは世にも、不思議な光景なのである。

あの有名なシュバイツァーは、動物の中に人間と同じような生命があることを直観し、

黒人の救済に一生を捧げようと決意したという。キリスト教の聖書によれば、植物はもちろん、

すべての動物はもともと人間に奉仕するように神によって創造されているのである。

こういう思想が常識となっている西洋人にとって、あのシュバイツァーの直観は、むしろ反聖書的な思想であり、

そういう思想に基づいて彼は、従来のヨーロッパ人がなしえなかったヒューマニズムの行動を、

あえてすることができたのである。

ヨーロッパ人にとっては、新しい思想であるシュバイツァーの直観も

日本人にとってまことに常識的な思想である。

動物に人間と同じような生命をみとめるのは日本の思想の常識である。

しかし、賢治の思想は、はるかに先に進んでいるように思われる。

賢治は、熊に宗教的な儀式を行なわさせているのである。

おそらくは人間よりもはるかに丁重に、殺した人間を葬って、その魂を天に送る。

熊は、人間よりもはるかに強い宗教心をもっているのである。

賢治は、死んだ小十郎の顔が、まるで生きている男のように冴え冴えとして、

笑っているようにさえ見えたという。

小十郎は、喜んでいるのである。熊を殺さねば生きていけない修羅の世界を超えて、

熊のために自らを犠牲にしたのを喜んでいるのである。

小十郎は菩薩になったのである。

そして、熊たちは、菩薩となった小十郎に心からの祈りを捧げて、

小十郎の霊を請い清い天に送ろうとしているのである。

小十郎の霊は天にいき、あの雪空に光り輝く星のひとつになるにちがいないのである。

賢治がそれを意識し得たかどうかはわからない。

しかし、私は優れた詩人は、民族の忘れられた記憶をよびもどす霊力をもっていると思う。

賢治はこのような霊力をもった詩人である。

『なめとこ山の熊』の話は童話である。

しかし、それは子供だけが読む童話ではない。

きわめて深い意味をその中に秘めている童話である。

宮沢賢治は、まだ発見されたばかりの詩人であり、思想家なのである。

青森縄文王国

青森縄文王国

ありがとうございました。

僕は、高校生のころ シュバイツァー博士に憧れて写真を定期入れに入れていました。

博士は、部屋に入ってきた虫や蠅を殺さずに外に出されたと書かれていました。

その時の気持ちは、今でも残っています。

ゴキブリがいても僕から逃げようとしません。

勿論、蚊が腕に止まっても息を吹きかけて逃がします。

梅原先生ではないですが、僕の奥底に縄文人の文化が

横たわっているのではと感じています。

少し長くなってごめんなさい。

学生時代の新潟の友人の年賀状に 「火焔型土器は世界最古の太陽暦」だと。

今度、ゆっくり聞いて見たいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます