なら町を歩いて、ホテルのある三条通りに向かう途中、遠くになんとなく気になるお寺をみつけた。歩き疲れたワイフを待たしておいて、そのお寺に近づいた。山門があるのだが閉まっている。どこか他に境内への入り口があるのか、うろうろしていたら、そこのお寺の方がたまたま出て来られ、ここは椿の花の時期にしか開けないのですよと言って、いろいろ、寺の由来やら、椿のことなどを説明してくれた。

奈良に三名椿とよばれる椿があり、ここ傳香寺に、そのひとつ、”武士(もののふ)の椿”と呼ばれている椿があるのだそうだ。椿の花は普通、花ごとにボトリと落花するが、ここのは桜の花のように、花びらが一枚、一枚散る、珍しい品種ださそうだ。椿愛好家のために、花の咲く頃にだけ開門するということだ。ついでながら、あとのふたつはどこのですかと、尋ねると、東大寺開山堂の”糊こぼし椿”と白毫寺の”五色椿”だという。前者は赤い花弁に白い糊をこぼしたような花で、後者は一本の樹に五色の花が咲くという。

東大寺開山堂の”糊こぼし椿”というと、思いだすのは、数年前訪れた、東大寺二月堂の、”修二会”お水取り見学のことだ。内陣の須弥壇に造花の紅白の椿の花が飾られていた。ただこの造花は互い違いに紅白の花弁をつけている花で、糊こぼし椿とは異なる。その椿は”一枚かわり”という品種名で、高知の旧家の屏風絵に描かれていて昔は存在していたらしいが、現在、生花としては確認されていないそうだ。

そして、五色椿というと、山種美術館所蔵の、速水御舟の”名樹散椿”を思いだす。これは、まさに五色の椿で、おまけに散るときは、前述の椿のように、花びらで散る。ぼくは、はじめ名樹散椿は、空想の椿と思っていた。もしかしたら、白毫寺の五色椿をモデルにしているのかと、帰ってから調べたら、京都、地蔵院(別名、椿寺)の”五色八重散椿”という椿だった。北野天満宮を少し南へ行ったところにあるらしい。絵を観ると、確かに、五色の花が咲き、一枚一枚の花弁が土に散っていた。

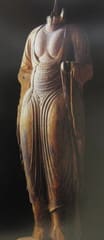

また、このお寺は、鑑真和上の一番弟子、思たく(言に宅)が故国を偲んで唐風の庵を結んだところで、実円寺と称されていたらしい。その縁で、ここの住職は、必ず、唐招提寺の長老になられるということだ。由緒あるお寺なのだ。

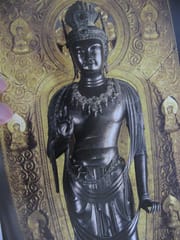

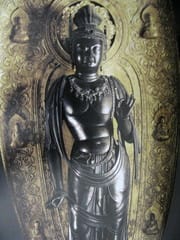

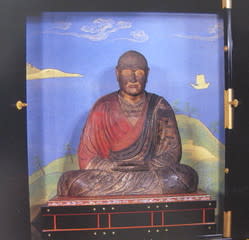

前日、唐招提寺御影堂でお会いした鑑真和上さんが、ここにぼくを連れてきてくれたのだろうか。ご縁である。また、椿の咲く頃に、ここを含め、奈良三名椿を訪ねてみよう。

。。。。。

なら町の風景 ぼくの好きな古い街並みだった。志賀直哉がひょこっと出てきそうな家もあった。

奈良に三名椿とよばれる椿があり、ここ傳香寺に、そのひとつ、”武士(もののふ)の椿”と呼ばれている椿があるのだそうだ。椿の花は普通、花ごとにボトリと落花するが、ここのは桜の花のように、花びらが一枚、一枚散る、珍しい品種ださそうだ。椿愛好家のために、花の咲く頃にだけ開門するということだ。ついでながら、あとのふたつはどこのですかと、尋ねると、東大寺開山堂の”糊こぼし椿”と白毫寺の”五色椿”だという。前者は赤い花弁に白い糊をこぼしたような花で、後者は一本の樹に五色の花が咲くという。

東大寺開山堂の”糊こぼし椿”というと、思いだすのは、数年前訪れた、東大寺二月堂の、”修二会”お水取り見学のことだ。内陣の須弥壇に造花の紅白の椿の花が飾られていた。ただこの造花は互い違いに紅白の花弁をつけている花で、糊こぼし椿とは異なる。その椿は”一枚かわり”という品種名で、高知の旧家の屏風絵に描かれていて昔は存在していたらしいが、現在、生花としては確認されていないそうだ。

そして、五色椿というと、山種美術館所蔵の、速水御舟の”名樹散椿”を思いだす。これは、まさに五色の椿で、おまけに散るときは、前述の椿のように、花びらで散る。ぼくは、はじめ名樹散椿は、空想の椿と思っていた。もしかしたら、白毫寺の五色椿をモデルにしているのかと、帰ってから調べたら、京都、地蔵院(別名、椿寺)の”五色八重散椿”という椿だった。北野天満宮を少し南へ行ったところにあるらしい。絵を観ると、確かに、五色の花が咲き、一枚一枚の花弁が土に散っていた。

また、このお寺は、鑑真和上の一番弟子、思たく(言に宅)が故国を偲んで唐風の庵を結んだところで、実円寺と称されていたらしい。その縁で、ここの住職は、必ず、唐招提寺の長老になられるということだ。由緒あるお寺なのだ。

前日、唐招提寺御影堂でお会いした鑑真和上さんが、ここにぼくを連れてきてくれたのだろうか。ご縁である。また、椿の咲く頃に、ここを含め、奈良三名椿を訪ねてみよう。

。。。。。

なら町の風景 ぼくの好きな古い街並みだった。志賀直哉がひょこっと出てきそうな家もあった。

(さまざまなる感想)

(さまざまなる感想)

良かったですよ。

良かったですよ。