夏至の日。午後4時から鎌倉芸術館での鎌倉彫の展覧会を友人と観に行く予定にしていたので、その前にぽっかり空いた時間を円覚寺で過ごした。紫陽花の季節になると、いつもここは後回しになってしまう。でも、ここに紫陽花がないわけではない。もう遅いかなと思いつつ、境内を見回すと、まだまだ見頃のがいくつもあった。

方丈内を見学。ここで来月、4日間の夏期講座がある。今年はどれも聞いてみたい講演ばかり。立ち見もでるのではないか。立ち見は歌舞伎で慣れているのでOK(汗)

いつも、ぼくの特等席は縁側。涼しい風に吹かれながら、庭をみながら、講演を聞く。

方丈を出て、仏日庵に。庭の泰山木が大きな花をいくつも、咲かせていた。昭和8年に魯迅が寄贈したもの。

足元にも泰山木の花が!よくみると、芸術作品だった。夏椿の花は本物です。

もう少し、視野を広くすると、苔庭になっていて、林家木久蔵の作庭とのこと。そういえば、ここでよく落語会が開かれる。禅は落語にも通じるのだろう。

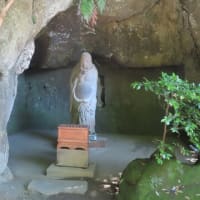

北条時宗、貞時、高時の棺が安置してある開基廟。22日は北条高時の御命日だった。

黄梅院では真民さんの詩

そういえば、方丈内でも真民さん直筆の、”念ずれば花ひらく”の書があった。ぼくの遊びは念じなくても、花ひらきます。遊びに出れば、向こうから花がやってきてくれます。

そのあと、定年後、鎌倉彫を趣味にしている友人と展覧会をみて、開店前から行列の、お肉屋さんが経営する居酒屋で一杯。そして、カラオケと、大船の、夏至の短い夜は更けていったのだった。

円覚寺のことが。

紫陽花、まだまだ綺麗でしたね。

龍隠庵の方へ上がったら、見たことがない赤い花が!

ユリのようでもあり・・・

名前を調べていますが、まだ判明しません。

円覚寺に行くと、いつも花との出会いがあります。

ぼくは、今日はフラワーセンターでした。

高台の龍隠庵にはめったに行きません。

次回、登って、赤い花をみてみましょう。

紅筋山百合はどうでしたか?

レポート、楽しみです!

<アルストロメリア ・ プルケラ>

と判明しました。

「百合水仙」「ペルーのユリ」「インカ帝国のユリ」

とも言われるとか。

フラワーセンターのレポート、ご覧ください。

満月美人はいませんでした(笑)。