こんばんわ。

小田原城址公園の花菖蒲と紫陽花を見物し、”御感の藤棚”まで出ると、旧東海道はすぐ目の前である。その街道筋にりっぱなお城が建っている。これが小田原ういろうの本店である。10数年前、初めて、このお店に入り、そこの博物館に入り、ここが歌舞伎十八番のひとつ、外郎売(ういろううり)や京都祇園祭の蟷螂山(とうろうやま)にゆかりがあること知ってびっくりしたものだ。

ここでは、薬剤部と和菓子部があり、それぞれ、万能薬ういろう(別名とうちんこう)と和菓子ういろう等を売っているが、喫茶室と博物館も併設している。

まず、喫茶室で、お茶と和菓子をいただいた。生和菓子はちょうど今の季節の、梅の実をモチーフにしたもの。おいしく頂いた。

壁には外郎売の絵がかかっていた。

博物館に入ろうとしたが、時節柄、入館禁止ということであった。代わりに、当時のブログ記事を貼っておこう。写真はないので撮影禁止だったのだろう。

博物館というより蔵。その中には、600年の伝統の品々が陳列されていましたが、ボクの目をひいたのは、現在の団十郎、海老蔵親子が歌舞伎十八番”外郎売”を演じたとき(海老蔵が子供の頃)の顔の隈取りを写した色紙でした。外郎家に来られたときの記念に頂いたそうです。説明の方から、こんな話を聞きました。

享保年間、二代目市川団十郎が咳の病で舞台に立てずにいたのですが、うわさできいた”ういろう”を試したところ、全快し、再び舞台に立てるようになったそうです。団十郎は、感激し、当時1泊行程の小田原までお礼に出向き、それが縁で、団十郎・自作の”外郎売”が上演されるようになったとのことでした。また、団十郎親子で上演して欲しいですね。

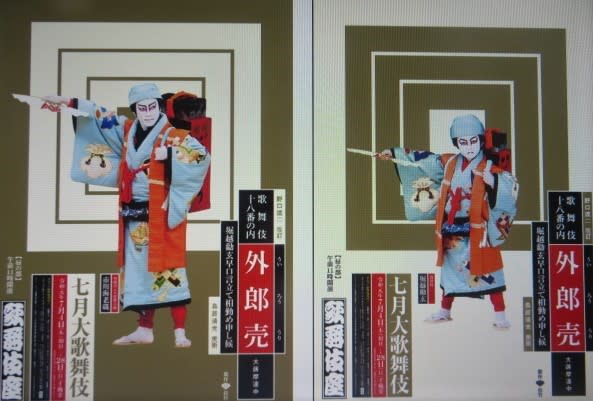

2019年七月歌舞伎の外郎売では海老蔵親子が演じている。

工藤祐経が、大磯の虎や化粧坂少将、小林朝比奈らを従えているところへ、外郎売に姿を変えた曽我五郎(海老蔵)が、貴甘坊(勸玄くん)という名の子どもを連れてやって来ます。祐経に評判の早口の言い立てを所望され、外郎の故事来歴や効能を立て板に水のごとく披露します。外郎をひと粒口にした貴甘坊は…。曽我狂言お馴染みの人物が勢揃いする華やかなひと幕です。堀越勸玄が早口の言立てを勤める歌舞伎十八番の人気狂言をお楽しみいただきます(歌舞伎美人より)

さて、もうひとつはこれ。祇園祭の蟷螂山。

話せば長いことになるので(笑)、ぼくの2008年の7月のブログから。まず蟷螂山(とうろうやま)。別名カマキリ山といいます。昨年来ボクの好きな山のひとつです。山鉾として唯一、からくりがほどこされていて、ときどき、カマキリが手を挙げたり、羽根を拡げたりの威嚇行動がみられるのです。それが人気なのです。それと、今回初めて知ったのですが、蟷螂山は、14世紀後半の南北朝時代に、薬や菓子で有名な”ういろう”を始めた外郎(ういろう)氏がつくったのだそうです。外郎家はその後、小田原に移り、現在も家が存続しています。地元の新聞でみたのですが、宵山で、小田原市の関係者40人が集まり、歌舞伎の口上で有名な早口言葉”外郎売の口上”が披露されたようです。わが神奈川県との関わりを知り、一層好きになりました。

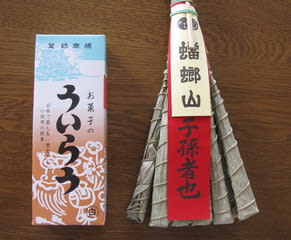

最後に、蟷螂山のちまきと小田原ういろう。600年振りの再会(笑)。名古屋のういろうより古い歴史をもつ小田原ういろうは、室町時代から同じ味だという。今回も、白砂糖風味のういろうを買って帰った。久しぶりに”小田原ういろう城”を訪ね、いろいろなことを思い出した。

カルガモ日誌(6)3日振りに出会う。みんな無事だったか。子供5羽?

よく見ると、6羽!全員、無事!よかった、よかった。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

ういろうの和菓子そっくりの梅の実が今、なっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます