大倉集古館で”大倉コレクションの精華/中世・近世の絵画”が開催されている。わざわざ、観に行ったのではなく、泊まったホテルの関連美術館で、無料だったから(汗)。でも、なかなか観る機会のない作品に出会えて、良かった。

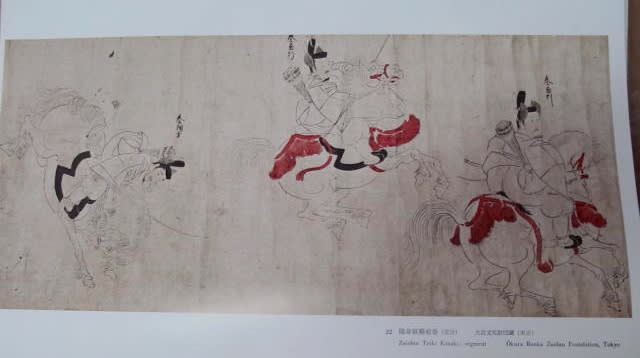

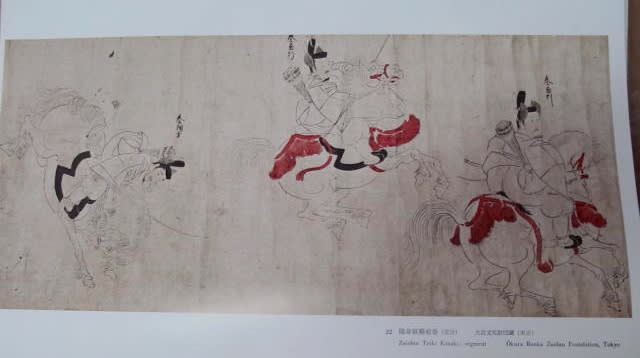

国宝「随身庭騎絵巻」。絵巻の制作は鎌倉時代。随身とは貴族が外出する際に警護にあたる官人のこと。騎馬が巧みで、身体が頑丈だけではなく、かつ、容貌もよく、教養もある人が選ばれるとのこと。この絵巻には9名の随身とそれぞれの馬が描かれ、彼らの名前も書き込まれている。よくみると、顔もそれぞれ特徴があり、これは似絵だということがすぐわかる。人馬一体というが、ここでは暴れ馬みたいのもいたり、それぞれ苦労して騎馬しているようにみえる。本当に、騎馬がじょうずなのだろうか(笑)。でも、それが絵全体に動き与えていて、つい惹きこまれる。

”原色版国宝/毎日新聞社刊”によると、随身の名前は実在の人で、全部で9人。秦兼清以下3人は(永歴の頃の)後白河院(1127〜1192)、の随身、秦久則以下6人は、図巻に記されている通り宝治元年の後嵯峨院(1220〜1272)の随身とのこと。約100年の隔たりがある時代の、異なる二組が描かれていることになる。前者は烏帽子、水干(糊を付けず水をつけて張った簡素な生地による装束)で裸馬、後者は、纓(えい)の冠をつけ、太刀、弓矢をもつ。馬は鞍をつけている。

画風も、前三者の筆致は明快で筆を重ねないのに対し、秦久則以降はやや変化し、最後の二人にいたっては濃淡の墨の重なりがみられるという。何らかの伝本を摸写したのではないかとされている。描写様式は似絵の画系で、作者は宝治元年の頃の、信実と推察されているようだ。

面白いことに、五輪馬術の山本大尉にこの絵をみせて、感想を聞いたところ、表現上の多少の誇張はあるものの、それぞれの場面における、人馬の動作は正確な表現だという。

さて、まず、ちらしからの絵。(秦兼清、秦兼任につづく)3人目の中臣末近から始まり、秦久則、秦兼利、秦兼躬、と続く。(そのあとは)秦頼方、秦久頼、秦弘方。

そして、”原色版国宝”の絵。上の絵と一部重なり、秦兼利、秦兼躬、秦頼方の3名。

ちらしから。秦久則をアップ。山本大尉の分析”これは後退の姿勢。ただし馬が興奮したのを懲戒的にさげているのではなく、出かかったが、下げる必要があり後退させている。手綱を引いているのは極めて当然である”という場面だそうだ。

こう、書いていて、もう一度、行ってみて、いろいろ確かめたくなったが、前期展示のみで、5月6日まで。(遊びの)予定がいっぱいだけど、決行するかどうか。

このほかにもいろいろ。

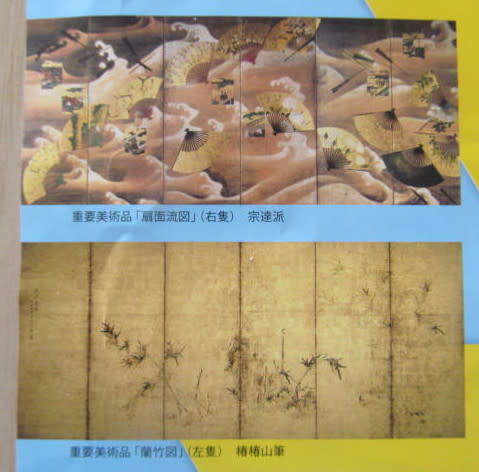

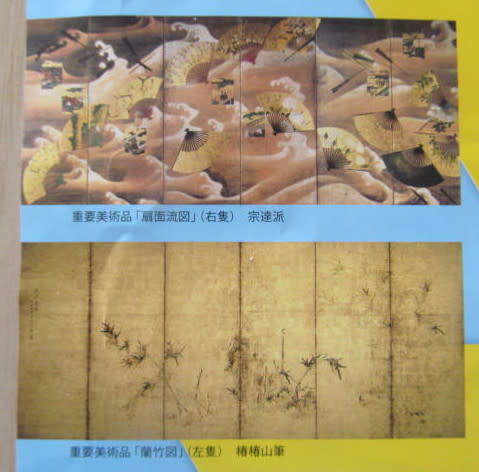

”扇面流図”(宗達派)と蘭竹図(椿椿山)

愛染明王さまも華やかだった

遊女と禿(英泉)

”虫太平記絵巻”も面白い絵巻だった。 虫や爬虫類を頭に乗せて、太平記の合戦へ。

さあ、今日はこれから小田原北条五代祭りに。武者行列もあるそうで、楽しみ。その報告は、気まま新聞夕刊で(汗)。

国宝「随身庭騎絵巻」。絵巻の制作は鎌倉時代。随身とは貴族が外出する際に警護にあたる官人のこと。騎馬が巧みで、身体が頑丈だけではなく、かつ、容貌もよく、教養もある人が選ばれるとのこと。この絵巻には9名の随身とそれぞれの馬が描かれ、彼らの名前も書き込まれている。よくみると、顔もそれぞれ特徴があり、これは似絵だということがすぐわかる。人馬一体というが、ここでは暴れ馬みたいのもいたり、それぞれ苦労して騎馬しているようにみえる。本当に、騎馬がじょうずなのだろうか(笑)。でも、それが絵全体に動き与えていて、つい惹きこまれる。

”原色版国宝/毎日新聞社刊”によると、随身の名前は実在の人で、全部で9人。秦兼清以下3人は(永歴の頃の)後白河院(1127〜1192)、の随身、秦久則以下6人は、図巻に記されている通り宝治元年の後嵯峨院(1220〜1272)の随身とのこと。約100年の隔たりがある時代の、異なる二組が描かれていることになる。前者は烏帽子、水干(糊を付けず水をつけて張った簡素な生地による装束)で裸馬、後者は、纓(えい)の冠をつけ、太刀、弓矢をもつ。馬は鞍をつけている。

画風も、前三者の筆致は明快で筆を重ねないのに対し、秦久則以降はやや変化し、最後の二人にいたっては濃淡の墨の重なりがみられるという。何らかの伝本を摸写したのではないかとされている。描写様式は似絵の画系で、作者は宝治元年の頃の、信実と推察されているようだ。

面白いことに、五輪馬術の山本大尉にこの絵をみせて、感想を聞いたところ、表現上の多少の誇張はあるものの、それぞれの場面における、人馬の動作は正確な表現だという。

さて、まず、ちらしからの絵。(秦兼清、秦兼任につづく)3人目の中臣末近から始まり、秦久則、秦兼利、秦兼躬、と続く。(そのあとは)秦頼方、秦久頼、秦弘方。

そして、”原色版国宝”の絵。上の絵と一部重なり、秦兼利、秦兼躬、秦頼方の3名。

ちらしから。秦久則をアップ。山本大尉の分析”これは後退の姿勢。ただし馬が興奮したのを懲戒的にさげているのではなく、出かかったが、下げる必要があり後退させている。手綱を引いているのは極めて当然である”という場面だそうだ。

こう、書いていて、もう一度、行ってみて、いろいろ確かめたくなったが、前期展示のみで、5月6日まで。(遊びの)予定がいっぱいだけど、決行するかどうか。

このほかにもいろいろ。

”扇面流図”(宗達派)と蘭竹図(椿椿山)

愛染明王さまも華やかだった

遊女と禿(英泉)

”虫太平記絵巻”も面白い絵巻だった。 虫や爬虫類を頭に乗せて、太平記の合戦へ。

さあ、今日はこれから小田原北条五代祭りに。武者行列もあるそうで、楽しみ。その報告は、気まま新聞夕刊で(汗)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます