旅先の美術館で、その地方出身の画家の絵を観賞するのは、たとえていえば、郷土料理を肴に地酒をいただくような気持ちといったらよいだろうか。今回も最終日に、盛岡駅の賑やかでない方の東口からバスで10分ほど入った中央公園内にある岩手県立美術館を訪ねた。

特別展では”松田松雄展”、そして、常設では、萬鉄五郎展示室と松本俊介・舟越保武展示室。いずれも、岩手県ゆかりの画家たち。常設展示では撮影可能だったので、いくつか、気にいった作品を撮ってきた。記録しておきたい。

萬鉄五郎展示室

1885年(明治18年)、岩手県土沢(現花巻市東和町)に生まれ、日本画や水彩画を親しむ少年時代をおくった。1947年(明治40年)に東京美校の洋画科に入学。卒業後は東京で、”赤い目の自画像”などを描く。当時の前衛絵画の影響を受けたとのこと。その後、郷里に戻り、キュピスムの表現を取りいれた作品を多く描く。仕事に追われ、神経衰弱と肺結核に罹り、療養のため、1919年に茅ヶ崎に転居する。温暖なこの地で回復し、再活動。巾を拡げ、水墨画、水彩画、版画も制作、油彩画にも新境地をみせた。しかし、1927年、41歳で生涯を終える。茅ヶ崎の住民でもあったので、茅ヶ崎美術館でも、何度か萬鉄五郎展が開催されている。

赤い目の自画像(1913)

婦人像(1910)

お昼寝(1924)

男(1925)

墨絵

松本俊介・舟越保武展示室

松本は東京の街を独特のモンタージュ技法で描く。舟越は優美な雰囲気の女性や聖女の彫刻で知られる。ともに、1912年(明治45年・大正元年)生まれで、盛岡中学(現盛岡一高)の同期生。上京してから交友がはじまった。耳が聞こえなかった松本だが、舟越が身振り手振りが上手で、互いの会話には問題なかったそうだ。

松本俊介の作品

少年像(1936)

序説(1939)

盛岡風景(1941)

議事堂のある風景(1942)

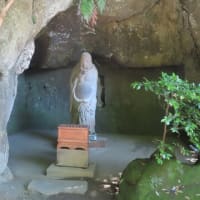

舟越保武の作品

聖ベロニカ (1986)

ANNA (1982)

LOLA(1972)

美蘭さんの父、福田繁雄も岩手県二戸出身。常設展からProjects of Monuments(1974)

岩手県陸前高田出身、松田松雄の回顧展。初期のモノクローム群像とその後の画風の変化が面白かった。

美術館の建築も面白かった。

美術館周辺の、小雨にけぶる公園の紅葉が、また素晴らしかった。

さて、そろそろ出かけよう 藤田嗣治の映画もはじまったらしい。

藤田嗣治の映画もはじまったらしい。

現役時代はお忙しくてままならなかった美術館めぐりに

およろこびのことと存じます

国宝級のかずかず大切にこころに秘蔵したいきもちになりますね 国宝よう変天目じっくり見てみたいです

地方にはその土地に大切な美術館が静かに存在するのですね

読者登録いただきましてありがとうございます

これからもこころに沁みるページ楽しみにいたしております

定年後は100%の自由時間を楽しんでいます。

家内には少し、遊びすぎではと云われていますが(汗)。

今後もよろしくお願いします。