藤牧義夫生誕100年を記念して、表記の展覧会が、神奈川県立近代美術館・鎌倉で開催されている。ぼくにとっては、あまり馴染みのない画家ではあったが、展覧会を出たあとには、気になる作家の一人になっていた。1911年に館林に生まれ、27年に日本橋浜町の染織図案家、佐々木倉太の門下に入る。32年に小野忠重ら22名と共に新版画集団を結成、活躍した。しかし、35年、24歳の若さで失踪してしまう。この短い生涯で制作した作品が約200点、展示されている。

まず、”三岳全集”という藤牧義夫、手作りの本に驚かされる。何と13歳のときの作である。小学校長も歴任した父親は、”三岳”と号し絵や書をよくしたが、67歳のとき亡くなった。義夫は父の生前の書画や趣味の盆栽に至るまで、克明に写し取り、かつ、父と暮らした日々を一コマ漫画のように描いた。それらをまとめて本にしたのだ。こんなにも父親を尊敬できるものか、逆に、それほど父親が子供を溺愛していたのか、ふと思ったりした。いずれにせよ、神童だったのである。

そして、修業時代(1927~1934)、新版画集団結成から”赤陽”まで(1932~1934)、白描絵巻以降(1934~1935)とほぼ年代順に作品が並んでいる。主題はサブタイトルに示されるように”モダン都市の光と影”だ。当時の盛り場、上野、浅草を舞台とする都市風景とか映画演劇の空間がモチーフになっている。1923年に関東大震災が起きているから、そのほぼ10年後の”モダン都市”を描いているのだ。

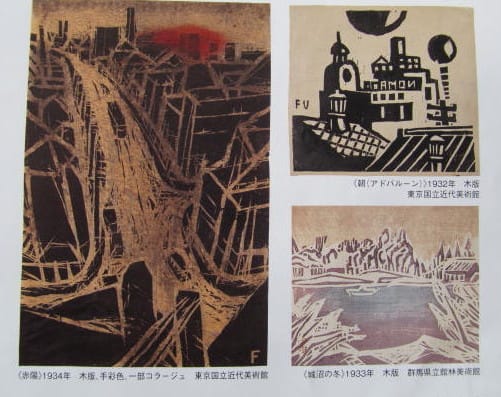

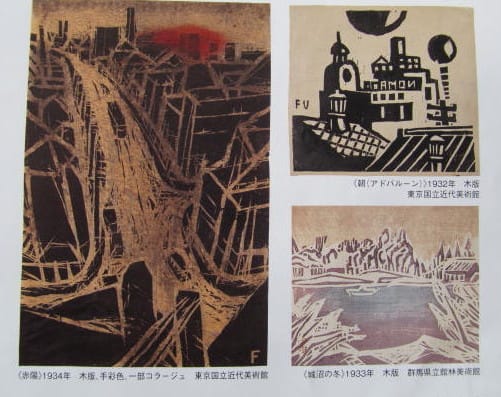

彼の代表作、”赤陽”はやはり一番印象に残った作品だった。上野広小路を描いたもので、路面電車が走り、道沿いのビルが、荒々しい、走るような、鋭利な線で彫られている。そしてビルの向こうには血のような赤い夕陽がぽつんと落とされている。心象風景だろうか。1934年作だから、亡くなる1年前だ。ちらし絵に採用された”月”も同じ年のもの。これはさらに抽象的で、これこそ心の風景かもしれない。一方、”城沼の冬”とか”アドバルーン”などのように、ほのぼのとした印象を与えてくれるものもある。”白ひげ橋”や”井の頭風景”もそうだ。

そして、ふたつの白描絵巻(紙本墨画、巻子)。浜町公園から相生橋までの隅田川沿いを描いた絵巻と申孝園の庭園の絵巻である。後者の絵巻は草花の生い茂る様子が延々と描かれている、のびのびとした絵だった。申孝園って、どこの公園だろうと、帰ってから調べたら、田中智学(1861-1939)が創設した日蓮宗教団”国柱会”の本部・申孝園(江戸川区一之江)の庭園だった。宮沢賢治も信者だったが、藤牧義夫もそうだったらしい。北鎌倉の亀ヶ谷切通しに”田中智学師子王文庫跡”があるので、彼の名は知っていた。

”モダン都市の光と影”だけではなく、短い生涯の”藤牧義夫の光と影”も感じとることができた展覧会であった。

”月”

、”赤陽”と、”アドバルーン”と”城沼の冬”

のんきな夫婦 今日はどこへ行くか。上野か近場にするか(汗)。ワイフは熊本のクラス会へ。

まず、”三岳全集”という藤牧義夫、手作りの本に驚かされる。何と13歳のときの作である。小学校長も歴任した父親は、”三岳”と号し絵や書をよくしたが、67歳のとき亡くなった。義夫は父の生前の書画や趣味の盆栽に至るまで、克明に写し取り、かつ、父と暮らした日々を一コマ漫画のように描いた。それらをまとめて本にしたのだ。こんなにも父親を尊敬できるものか、逆に、それほど父親が子供を溺愛していたのか、ふと思ったりした。いずれにせよ、神童だったのである。

そして、修業時代(1927~1934)、新版画集団結成から”赤陽”まで(1932~1934)、白描絵巻以降(1934~1935)とほぼ年代順に作品が並んでいる。主題はサブタイトルに示されるように”モダン都市の光と影”だ。当時の盛り場、上野、浅草を舞台とする都市風景とか映画演劇の空間がモチーフになっている。1923年に関東大震災が起きているから、そのほぼ10年後の”モダン都市”を描いているのだ。

彼の代表作、”赤陽”はやはり一番印象に残った作品だった。上野広小路を描いたもので、路面電車が走り、道沿いのビルが、荒々しい、走るような、鋭利な線で彫られている。そしてビルの向こうには血のような赤い夕陽がぽつんと落とされている。心象風景だろうか。1934年作だから、亡くなる1年前だ。ちらし絵に採用された”月”も同じ年のもの。これはさらに抽象的で、これこそ心の風景かもしれない。一方、”城沼の冬”とか”アドバルーン”などのように、ほのぼのとした印象を与えてくれるものもある。”白ひげ橋”や”井の頭風景”もそうだ。

そして、ふたつの白描絵巻(紙本墨画、巻子)。浜町公園から相生橋までの隅田川沿いを描いた絵巻と申孝園の庭園の絵巻である。後者の絵巻は草花の生い茂る様子が延々と描かれている、のびのびとした絵だった。申孝園って、どこの公園だろうと、帰ってから調べたら、田中智学(1861-1939)が創設した日蓮宗教団”国柱会”の本部・申孝園(江戸川区一之江)の庭園だった。宮沢賢治も信者だったが、藤牧義夫もそうだったらしい。北鎌倉の亀ヶ谷切通しに”田中智学師子王文庫跡”があるので、彼の名は知っていた。

”モダン都市の光と影”だけではなく、短い生涯の”藤牧義夫の光と影”も感じとることができた展覧会であった。

”月”

、”赤陽”と、”アドバルーン”と”城沼の冬”

のんきな夫婦 今日はどこへ行くか。上野か近場にするか(汗)。ワイフは熊本のクラス会へ。