義士祭の翌日、12月15日、泉岳寺を訪ねた。忠臣蔵の浮世絵を連続してみたこともあり、久しぶりに行ってみたくなった。三十年振りぐらいかもしれない。横浜の歴博の展覧会をみたときだから、京急横浜から特急でいくと、あっという間に品川で、その次の駅が泉岳寺である。

駅から、すぐのところに泉岳寺はあった。赤穂浪士討ち入りの翌日だったこともあるだろう、観光バスも何台か止まっていて、たいそう賑わっていた。本堂にお参りして、墓地の入り口まで来ると、”首洗い井戸”の標示に目がとまった。吉良上野介のだ。その井戸の囲いの石の柵に川上音二郎建立と彫られていた。茅ヶ崎に別荘をもった、あの音二郎である。そして、天野屋利兵衛の碑。浪士を支援し、”天野屋利兵衛は男でござる”、で名をなした。

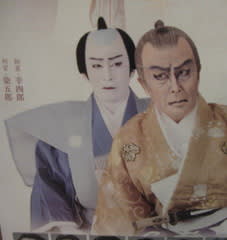

入り口で、お線香と”義士銘々伝”という小冊子を売っていたので、買って入った。浅野内匠頭と奥方の墓の向こうに、四十七士の墓がある。右奥の隅には大石内蔵助の、そして左隅には大石主税の墓がある。昨日の歌舞伎では、幸四郎が内蔵助を、染五郎が内匠頭を、福助が奥方を演じた。

堀部安兵衛、赤垣源蔵、矢頭右衛門七、等々、馴染みの義士名前が並ぶ。戒名の上に”刃”とあるのは、切腹したということだそうだ。ひとりだけ、”刃”のない戒名があった。寺坂吉右衛門である。先の”義士銘々伝”によると、本懐を遂げたあと、内蔵助の命を受け、一党の遺族、関係者を歴訪し、顛末を報告した。その後、江戸に帰り、自首したが、時効を以って、取り上げられず、83歳まで生きた。泉岳寺の墓は、慶応4年に供養のために建てられたということだ。

現在、上映中の”最後の忠臣蔵”は、この寺坂吉右衛門(佐藤浩一)と、密かに生き残った瀬尾孫左衛門(役所広司)のふたりが主人公である。今日、この映画をみてきたので(汗)、明日、報告します。

月雪の中や命のすてどころ (基角) 義士を讃える作品のはじめだそうである。

。。。。。

大石内蔵助の像と墓

義士の墓

義士の墓。行年18歳、矢頭右衛門七。堀部安兵衛。寺坂吉右衛門。