お数珠(念珠)には様々な形がありますが、

浄土宗・真言宗・日蓮宗のお数珠に欠かせないのが「梵天房」

略式の片手用にも梵天房のものもありますが。

この梵天(房)、一般的な作り方だとぐるぐる巻いた糸を真ん中で結び、

カットしながらきれいに形作っていく、というものです。

(はるか昔、母が手編みのマフラーの先につけるために

作っているのを見たことがあります)

ところがこれ、真ん中は縛ってあるだけなので抜けやすいのです。

特に真言宗などでは数珠をもむことがあるので、

熱心な信者さんの多いお寺などに行くと、

「房の痕」のみが残る数珠を持った人の多いこと、多いこと。

この問題の解決策として、最近増えてきているのが

アジアンノットの一種で、糸を組み合わせて丸く形作る方法。

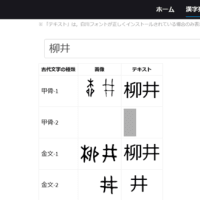

写真の左が従来の「梵天房」、右側が新しい方法です。

「釈迦梵天」とか「葵梵天」「小田巻房」など呼び方は様々。

(登録商標の関係で呼称についてはひともめあったらしいです)。

房が傷みにくいので、数珠の修理でお預かりするときは

こちらのタイプをお勧めすることが多くなります。

(従来のタイプにこだわられる方もありますが。)

ところで、なぜ「梵天」というのか???と思っていたら

太平山三吉神社総本宮というところのHPに

民俗学の大家、柳田国男によると語源は「ほで」という古語で、いわゆる「秀でたる」意味を有し、神様が降りられる祭場を標示するため、高く茂った樹木や竿に御幣・幣束をつけて標示したとされる。「ほで」が「ぼんで」「ぼんでん」と訛っていくことは容易に考えられるが、仏教における「梵天」という字をあてはめたのは、後世における修験者によるものであろう

と、出ていました。

じゃあ、修験者と「梵天」の関係はどうなっているのか???というのは

これまた新しい宿題。

修験道と梵天の関係ということですが、修験者がつける袈裟に「梵天袈裟」というのがあります。天台宗系の修験者さんが主につけられる袈裟ですが、これには数珠の梵天と同じ様な飾りがついてます。正確な関係はわかりませんが、参考までに。

以前、注文を受けて取り寄せたとき、

見事な梵天がついていて感動しました。

あまりにふっくらしているので、触ってみたくて

うずうずしました。

気配を察した担当者に「触っちゃダメよ!!」と

クギをさされましたが・・・・。

ちなみに梵天はさわさわな感触です。(* ̄(エ) ̄*)