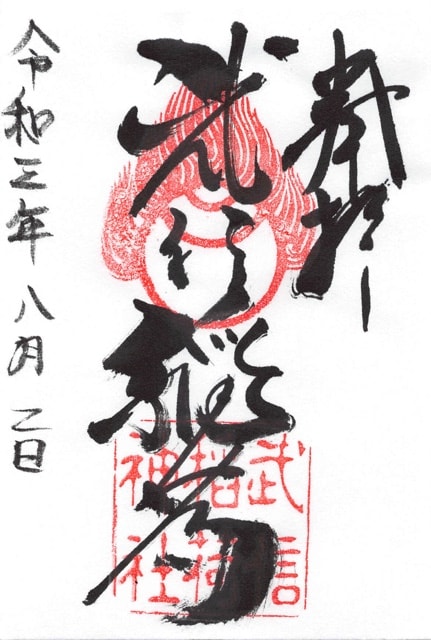

又旅社からさらに三条通を西に進み、大宮通を南に下がったところに武信稲荷神社が鎮座されています。

神社の歴史は古く平安時代貞観元年(859)にまで遡ります。

藤原良相により創建され、当時境内の北側は藤原氏の学問所(観学院)があり、西側には療養施設(延命院)がありました。

その鎮守社として創建されたのが始まりと伝わります。

その後、藤原武信と言う人物がこちらを厚く信仰した事から「武信稲荷」と呼ばれるようになりました。

御神木のえのき(榎)です。

平重盛が安芸の厳島神社から移植したと伝わる榎の大木で樹齢は約850年で京都市の天然記念物になっています。

坂本龍馬とおりょうに因む逸話が残り、幕府に追われていた龍馬はこの木に「龍」の文字を彫り、おりょうに伝言として残しました。

この事が縁でふたりは無事に再会しています。

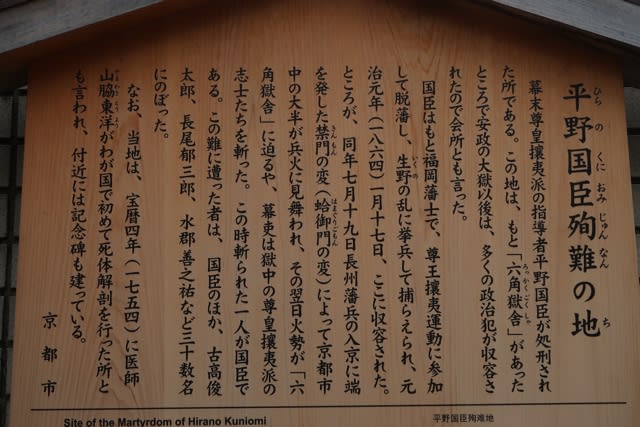

また、神社の南側にあった六角獄舎にはおりょうの父・楢崎将作が安政の大獄で捕らえられていて彼の安否を確認する為ふたりはこの木に登り探っていたと言われています。

こちらの龍の彫刻は折れた御神木のえのきの枝からチェンソーアートの第一人者・城所ケイジにより掘り起こされた龍です。

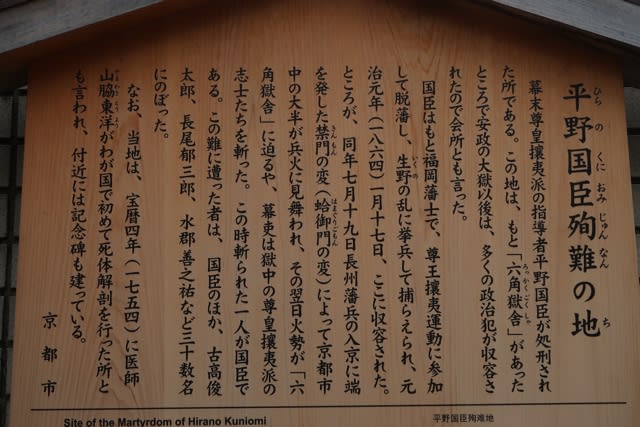

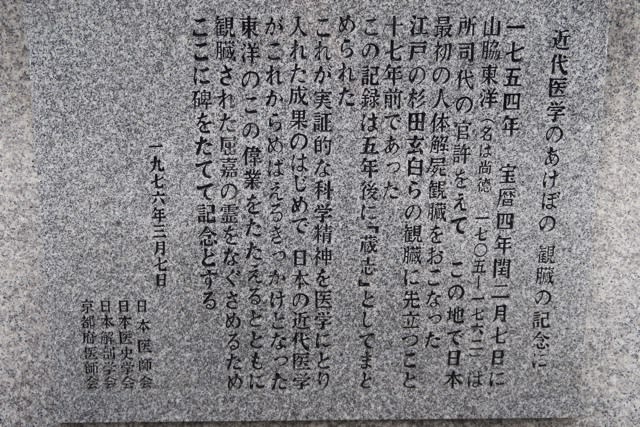

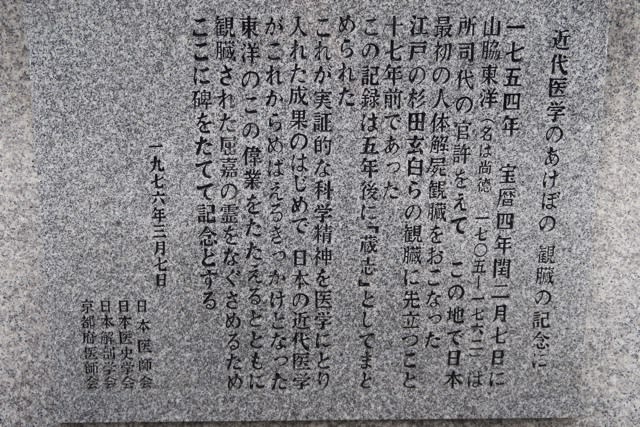

また、同じ土地には江戸時代の医学者・山脇東洋の初めての人体解剖が行われた碑も並んで建っています。

山脇東洋は幕府の医官でしたが長らく禁制だった人体解剖を行いその記録を公表しました。

日本近代医学の先駆者として評価されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます