パースのアブダクションへの疑問は、構成的理論と原理的理論をアインシュタインの思考モデルに位置づけたことにまで遡る(「構成的努力と原理の発見」参照)。規則を大前提におく推論では構成的理論に対応できるが、原理的理論には対応できていないのではないか、という疑問である。アインシュタインによれば、構成的理論とは「仮説的な構成要素」を出発点にするものである。これに対して、原理的理論とは「経験的に見出された自然過程の一般的性質」を出発点にするものである。

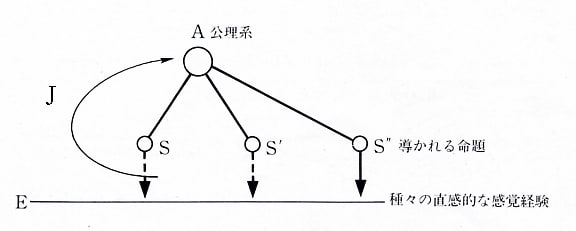

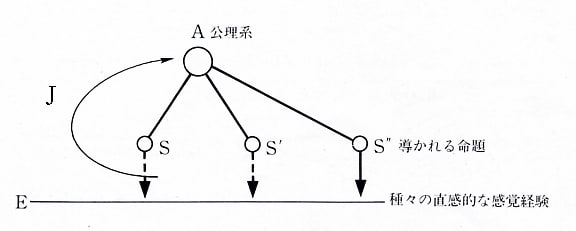

アインシュタインの思考モデルでいえば、原理的理論では最初のE(経験的に見出された自然過程の一般的性質)から、EJASE過程のすべてが問題になる。これに対して、構成的理論では、EJASE過程のすべてが問題になるのではなく、ASE過程が問題になる。出発点とするA(「仮説的な構成要素」)がすでに先行者によって見いだされ存在しているからである。

トーマス・クーンの表現でいえば、構成的理論は「通常科学」(normal science)であり、パースのアブダクションは、「通常科学」の仮説に対応している。それは「パズル解き」としての仮説である。

ここで試みるのは、原理的理論や「異常科学」(extraordinary science)の仮説をつくること(making a hypothesis)である。それはパースとは違ったアブダクションである。

アインシュタインの思考モデルでいえば、原理的理論では最初のE(経験的に見出された自然過程の一般的性質)から、EJASE過程のすべてが問題になる。これに対して、構成的理論では、EJASE過程のすべてが問題になるのではなく、ASE過程が問題になる。出発点とするA(「仮説的な構成要素」)がすでに先行者によって見いだされ存在しているからである。

トーマス・クーンの表現でいえば、構成的理論は「通常科学」(normal science)であり、パースのアブダクションは、「通常科学」の仮説に対応している。それは「パズル解き」としての仮説である。

ここで試みるのは、原理的理論や「異常科学」(extraordinary science)の仮説をつくること(making a hypothesis)である。それはパースとは違ったアブダクションである。