パースは「直観」を「以前の認識によって限定されない認識」すなわち「意識の外にある事物によって限定される認識」という意味で用いている(パース「論文集」(『世界の名著48』所収))。そして、認識はすべて以前の認識によって限定されるものであって、「直観」の存在を否定している。いいかえればすべては推論だと主張している。このような姿勢はアインシュタインの思考モデルとまったく重ならない。というのは、アインシュタインはEJAの過程を、直観(直感)的なつながりがあるだけで、論理的なつながりはないと特徴づけているからである。「心理学的にはAはEに依存している。しかし我々をEからAに導く論理的経路は存在しない。そこにはただ直感的(心理的)なつながりがあるだけである」。

(注1)

しかし、パースの「探究モデル」の第一段階、アブダクションの説明では、直観(直感)を容認する姿勢を示しているようにみえる。

(引用はじめ)(上山春平著『弁証法の系譜』)

この過程(アブダクションのこと、注)は、(1)現象の観察を起点とし、(2)仮説の発見をへて、(3)仮説の定立におわる。(この過程は形式化できない。そうした推論過程をパースは”Argument”とよび、形式化のできる”Argumentation”と区別する)。

(1)あらゆる研究は、不可解な現象を、いろいろな側面から観察し、考察することからはじまる。その目標はこうした現象の謎を解くための説明もしくは仮説を見つけることである。(2)われわれは、観察をかさねるうちに、そうした仮説を突然思いつく。(3)しかし、この仮説のうけいれ方には、たぶんこんなことではなかろうかといったはなはだ消極的な態度から、どうしてもそれを信じないではいられないというきわめて積極的な態度にいたるまで、無数の段階がある。

(引用おわり)

反対に、アインシュタインは「理論物理学の方法について」(選集3所収)では推論を容認する姿勢を示している。(注2)

(引用はじめ)

理性は体系の構成を与え、種々の経験内容とそれらの相互関係は理論から結論される諸命題の中にそれらの表現を求めなければなりません。全体系の、とりわけその体系の基礎をなしている概念および基本法則の価値と正当性は、この種の表現が可能かどうかということにもっぱらかかっています。

(引用おわり)

パースとアインシュタインは違った表現をしているときがあるが、同じ過程を見ているのだと思う。

(注1)

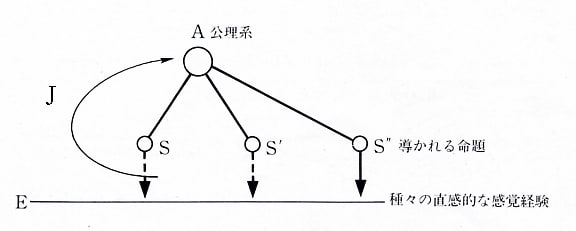

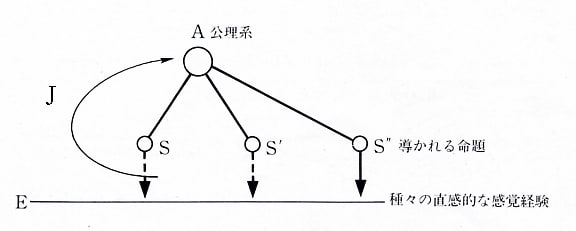

この図は「アインシュタインロマン」からのものだが、Jはホルトンの説明に合わせて、追加している。また、S

”からEへの矢印が実線になっているのは、アインシュタインのスケッチを忠実に再現しているものである。しかし、これはSやS

’と同じように破線で描くはずだったが、インクがひろがって実線になってしまったものだろう。実際、ホルトンの図では、S

”も破線で描かれている。

(注2)

ホルトンは「科学理論の形成に関するアインシュタインのモデル」で、この箇所にもとづいて次のように指摘している。

(引用はじめ)

もともと根本的仮定Aを想定する段階でさえ、彼はインスピレーション的要素が欠かせないと主張しながらも、公理の「体系に構造を与えるのは理性の仕事である」という。

(引用おわり)