2017/5/21 エステル記四章1-17節「エステル記 もしかするとこの時のため」[1]

1.あらすじ

エステル記の最初は、前の王妃ワシュティが、王の宴会で余興の見世物になることを拒んで退位させられる事件から始まります[2]。ユダヤ人の少女エステルは幸か不幸か大変な美女で、王にも側近にも気に入られて王妃に選ばれました。しかし「王妃」といっても飾り物か奴隷のようなもので、先の王妃ワシュティの罷免が示したとおり、少しでも自己主張をすれば、王の憤りにあって殺されかねない、女性の立場は大変不利だったことが大前提なのです[3]。

この五年後、ハマンという人物が王に重んじられて王に次ぐ地位を与えられます。このハマンが実に悪い奴でした。権力欲の塊で、王の家来たちを跪かせるのが好きでした。しかし、エステルの親戚のモルデカイは、ユダヤ人として人間に礼拝を捧げることは断固としてしませんでした。ハマンはモルデカイに憤り、モルデカイをやっつけようとします。モルデカイだけではなく、ユダヤ民族を根絶やしにしようとします。ハマンはくじを投げて決めた日付に、ペルシャ中でユダヤ人を根絶やしにしてよい、家財も略奪して良い、という法令を発布するのです。それで町中に大混乱が起きた、と言う所で、今日の四章になるのです。

四章でモルデカイは大声でわめきながら荒布をまとって嘆き、エステルに事情を説明します。そして、エステルに、王にあわれみを求めるように言うのです。これにエステルは11節でこう応えます。

「誰でも王に召されずに王の所に行く者は死刑に処せられます。王が金の笏を伸ばして許せば生き延びますが、自分はこの三十日召されてはいないのです」。

これに対して、

13モルデカイはエステルに返事を送って言った。「あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。

14もし、あなたがこのような時に沈黙を守るなら、別の所から、助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるかもしれない。」

この言葉がエステルの覚悟を決めさせて、この後の行動に繋がっていくのです。途中は割愛しますが、最終的にはハマンの法令は骨抜きにされ、ユダヤ人が大勝利をします。詳しくは是非それぞれにエステル記を読んでいただきたいのですが、この出来事を記念する

「プリムの祭り」

は今日でも祝われています。そしてそこでは必ず「エステル記」が読み上げられるのです。

2.エステルの決断

この四章は、そういう最終的な展開は分からない時点でのモルデカイとエステルの会話が伝えられています。私たちはよく

「自分がああしなかったら、誰かがそこにいなければ、あの時こうしていなかったら、こうはならなかった」

と言いたがります[4]。このエステル記を読んでも、エステルが王妃でなかったら、勇気を出していなかったら、モルデカイが以前にクーデターを防いでいなかったら、ユダヤ人の抹殺計画は実行されていたに違いない、エステルが王妃だったから、モルデカイがいたから、この時の勇敢な行動をしたから、プリムの祭りがあったのだ、と考えたがるのです[5]。モルデカイのここでの言い分はそれとは違います。

四14もし、あなたがこのような時に沈黙を守るなら、別の所から、助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるかもしれない。」

そしてこの言葉を受け止めたエステルも、どうぞ自分のために断食して祈って下さい、と言いつつ、自分のしていることが絶対に正しいとか、使命だとか、神の御心だからうまくいくとか、うまくいくように祈って下さい、とは言っていないのですね。

16…たとい法令にそむいても私は王のところへまいります。私は、死ななければならないのでしたら、死にます。

と言うのですね。自分がやらなくても他から助けは来る。自分がやったらうまくいく、守られると確信できるわけではなく、死ななければならないのかもしれない。でも、それでもこれは自分が出来ること。うまくいく保証はない。やらなくてもいい理由はいくらでも挙げられる[6]。でも、自分がやらないなら、それは逃げだ。そういう凜とした覚悟が光っているのです。[7]

ここまで「神」という言葉を使わずにお話ししていますが、エステル記のどこにも「神」という言葉はありません[8]。エステル記ほど神の摂理や不思議な導きを感じさせる書は他にないのに、エステル記は神を持ち出しません。でも私たちの人生もそうです。神が見えない、神がいるとは到底思えない時が多いのです。それでも私たちは、安易に「神がしてくださる」とか「これは神の導きだ。きっとうまくいくに違いない」とか「危険が多いから、きっとしなくてもいいといことに違いない」と言いがちです。エステル記が示すのは、無闇に「神」を持ち出して安心したがるのでなく、「自分がここに来たのは、もしかすると、この時のためかもしれない」、でも「そうに違いない」と断言はしない敬虔さです。

しかも、ここまでエステルはいくつもの理不尽な目に遭っていました。王宮に無理矢理召し上げられて、王の后という不自由な立場で、女性をモノのように扱う中で、いちいち声を張り上げたり正義感に駆られた行動を取ったりはしませんでした[9]。でも、民族が皆殺しになろうという今この時は、最も王に近い場所にいるのが自分だとモルデカイの助言を素直に聞いて、死をも覚悟して踏み出したのです。それがうまくいくか、神の御心という確信があるか分からなくても、立ち上がったのです[10]。

3.キリストの雛形

私たちもこのような立場に置かれることはあるでしょう。私たちが迷う時に、エステルやモルデカイの言葉が参考にもなるでしょう。しかし、そういう道徳以上に覚えるべきは、ここに神が用いられた救いの物語がある、ということです。

エステルやモルデカイの、死を覚悟した行動がありました。その時だけの勇気だけではなく、それに先立つ誠実な行動がありました。民の命を守るために、小さな自分の命を差し出したエステルが用いられました。これと同じ事が後に起きました。イエス・キリストが私たちのいのちを救うために、十字架を背負ってくださいました。私たちのために、本当に死をも引き受けてくださいました。エステルのように、イエスが私たちのために謙り、泥をなめて、そしてイエスは本当に死んでくださいました。それも十字架の苦しみの死と、神の正義による罰を引き受けて、死んでくださったのです。ご自分に降りかかる数々の不条理や不正や恥辱のために文句を言うよりも、私たちの命を救うために、犠牲となってくださったのです。

エステルが救おうとしたユダヤ人たちは、エルサレムに帰らずペルシャに留まっていた、言わば世俗的で信仰も曖昧な人々でした。それでもエステルは彼らが滅びることを望みませんでした。イエスもそうでした。私たちが神に従うから、礼拝に来るから、ではありません。私たちを滅びてはならないものと見てくださったのです。不安や恐れに怯える生き方から、救われた喜びをもって生かしてくださるのです。

そして、これはエステル記の時代的な限界を打ち破る点ですが、もう自分の敵に対する復讐心からも自由にして、喜び祝い、神の恵みをたたえ合う共同体をお造りくださるのです。更に、神がエステルやモルデカイをそうされたように、私たちも、自分のなすべきことを淡々と、しかし時には勇気をもって果たし、死やリスクを恐れずに生きる者としてくださる。互いのために断食をしたり、祈り合ったりさせてくださる。そうして、神の御心がハッキリは見えない中でも、神は働いておられる。人の思いを超えた不思議な摂理で、全てを益として下さる。そういう信頼をもって生きる者に私たちを変えてくださる。そういう大きな物語を信じさせてくれるエステル記です。

「エステルの置かれた過酷で不確かな状況は形を変えて今もあります。しかしこの世界であなたは働いておられ、全てを不思議に治め、御子は命がけで私たちを守り、新しくしてくださいます。その大きな導きを信じ、御名をみだりに唱えず、曖昧さを恐れず、知恵と勇気をもって、互いに祈り合い、ともに歩ませてください。喜び歌う民として歩む幸いを頂かせてください」

[1] 今月の一書説教も「みことばの光」に沿って、エステル記を取り上げましょう。「歴史書」の最後に当たります。「ルツ記」と並んで女性の名前がつけられた稀な書であり、エステルはペルシャ帝国でも王妃として選ばれる絶世の美女でした。その王宮での宴会、美女、暗殺計画や策略、知恵比べ、どんでん返しなど、全てドラマの材料が揃った実話が、エステル記です。

[2] 王妃の不服従に王が憤って、王国中の妻たちへの見せしめともするため、王は王妃を更迭したのです。酔った勢いで、王妃の座を取り上げたのですが、後から王は当然淋しくなって、そのため国中の美女たちを集めて、その中から王妃を選ぼうということになりました。これもまた本当に酷い話です。エステルも無理矢理王宮に連れてこられ、一年かけて身支度をさせられてから、一晩王とベッドを共にさせられて、それで気に入られなければ二度と呼ばれない、という大変屈辱的な扱いを受けました。

[3] 「憤り」とはエステル記の一章12節、二章1節(アハシュエロス)と、三章5節、五章9節(ハマン)、七章7節、10節(アハシュエロス)に繰り返される、キーワードです。

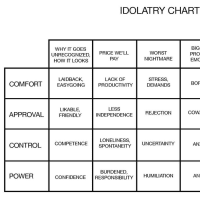

[4] 私たちが言いがちなのは「自分が居なかったらこうはならなかった」とか「自分がしなくても神様がしてくださる」ではないか。自意識過剰と、責任放棄との間に居やすい私たち。ここには神ご自身以上に「確かさ」や「安心」を求める人間の傾向があります。しかし、エステル記はそのどちらも言いません。神の御心を断定することには慎重です。「エステルの勇気が民を救った」という言い方も、エステルたちとしては心外でしょう。むしろ私たちは、「自分に対する神の御心は分からないし、神の御心だからうまくいく、とも言いかねる」という慎みを大事にすべきです。悩むことや曖昧さを避けようとせず、祈り、状況の確実さばかりを求めず、不確かな中でも自分のなすべきことをなしていくのです。また、祈ってもらうこと、他者の知恵を借り、勇気をもらい、損得や危険を恐れる思いと向き合うのです。そうやって、自分の生きるべき道を淡々と進んでいくものでありたいと思わされます。

[5] エステルの勇気だけが功を奏したのではありません。二章最後に書かれるクーデター防止も大事な鍵です。あそこでモルデカイが、憎きペルシャの王への裁きだとほくそ笑んで黙殺しなかった誠実さが伏線となります。私たちが普段から、敵をも大切にする行動を取っているか、は小さなことではない、と言えます。

[6] エステルの居た状況は、あらゆる意味でタイミングが悪かったのではないでしょうか。女性が差し出がましい行動を非常にしにくい時期、「今は自分の動く時ではない」といくらでも言える状況でした。しない理由はいくらでも挙げられます。自分がしなくても誰かが、とはモルデカイも認めていました。しかしそれでも、損や反発を承知の上で、自分が動かなければならない時があるということでしょう。そしてそれは、他ならぬ自分が一番よく分かっているのではありませんか。

[7] エステルの名は「星」の意です。

[8] 「神」や「主」の名が使われないのは、エステル記と雅歌だけです。

[9] また、八章3節では、エステルは王の足下に平伏して、法令の取り消しを懇願しています。モルデカイはハマンの足下に平伏すのを拒みましたが、エステルは王に平伏して嘆願をする。ここに、自分の方法を頑固に貫きはしない、柔軟な態度を見ることが出来ます。

[10] この上で典型的なのは、五章のエステルの「二度目の宴会への招待」という判断です。あの判断の真意は不明です。しかし、二度目を提案したために、ハマンの憤りがモルデカイに向かい、翌朝にもモルデカイは磔になりかねませんでした。しかし、同夜にアハシュエロス王が不眠となり、歴史書を読ませ、モルデカイの忠義を思い起こして、それに報いていないことに気づいたために、ハマンの企みはモルデカイの栄誉に一転しました。このエピソードもよくよく重要です。しかし、いずれにしてもあの出来事は少なくともエステルが予想も計算もしていなかったことは間違いありません。ひとときの判断が吉と出るか、凶と出るか、後からでなければ分かりませんし、「あの時こうしていれば」という後悔は現実的ではありません。そういう人間の判断の限界も含めつつ、それを超えて働かれる神の導きが語られています。そして、結果としては、この一日があったからこそ、モルデカイの徴用が起こり、大臣として二人で働きかけることが出来たのだが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます