2018.2/4に納車されたセカンドカー、ラパンを色々と弄っています。

既に通勤車として使っており、同僚から「あの車、どうしたの?」と言われ始めているトコロです。

ラパンに乗ってあらためて感じた事は、「ああ、車って自分が満足すればシアワセなんだよね」っていう、根源的な事です。

今流行のオラオラミ系ニバンでも高級セダンでも高級SUVでもない、総額28万円の中古の軽自動車ですが、コイツに乗っているとそれら巷に溢れている値段ばかり高いクルマ達を脇に置いて

「君達は勝手にやってて」

という、車社会のヒエラルキーから一歩引いた目線で肩の力を抜いた気分にさせられます。

ラパンはあえて古臭いデザインをとっている事もあって、「不易と流行」の前者を取る事を是とする私のismにぴったりマッチしています。

それはラパンの事で言えば、素直なデザイン、整備性の良いエンジンルーム、必要にして充分な室内スペース、自然なドラポジ、シンプルな内外装など。

そんなラパンにこれから先何年も働いてもらい、良き愛馬たらしめんと色々と手を加えました。

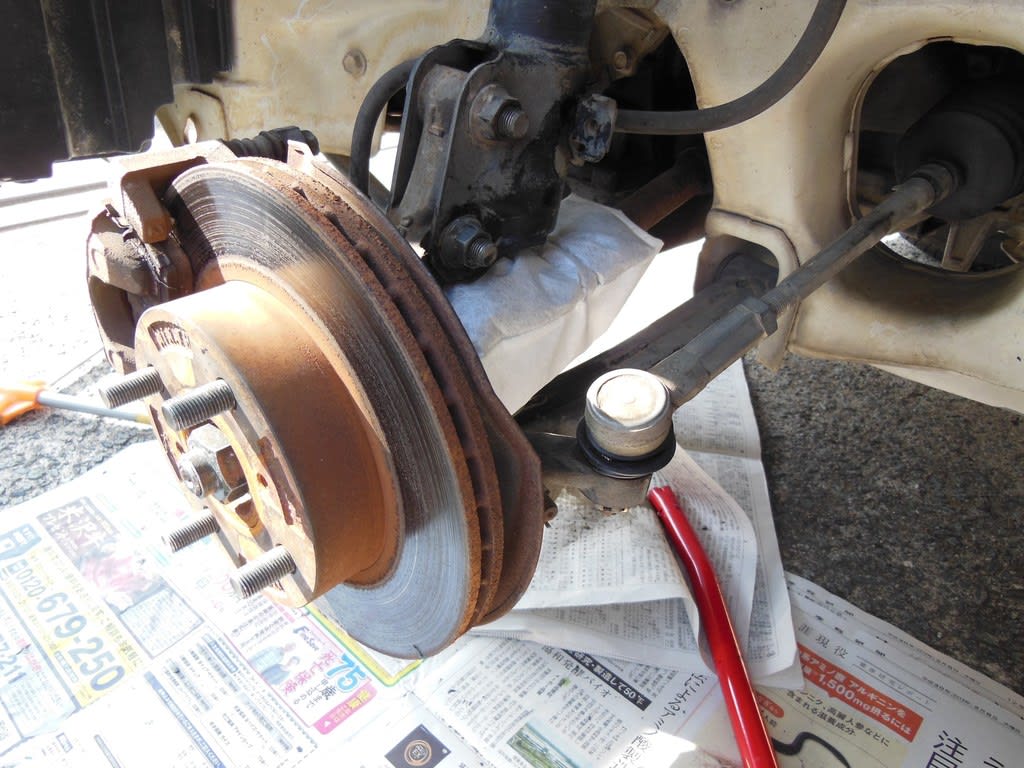

まず気になっていたのは、左フロントのドライブシャフトブーツ(アウター側)の破れです。

破れたばかりだったらしく、多少の飛び散りはありますがグリスはブーツ内に充分入っています。

このブーツ、触った感じでは全体としてまだまだ大丈夫そうな柔軟性があるのですが、こうなったら交換しない訳にはいきません。

車が地面と接するのはまず足周りなので、やはりマメに点検するのは大事です。

納車後直ぐに、下回りなど写真では解らなかった部分を覗いてみたので早期発見が出来ました。

交換するにしても、マトモにシャフトを外してウン万円も払っていられないので、DIYで交換できる分割式ブーツを使って修理する事にしました。

ブーツをカッターで切り、バンドを外して中のグリスを拭き取った状態の等速ジョイントです。

この後、パーツクリーナーで出来るだけ古いグリスを拭き取りました。

これが分割式ブーツの「ネオブーツ」です。

昔のものと違い、接合部に分離防止用の凹凸の引っ掛かりがあります。

凹部に接着剤(溶着剤)を流し込んで凸をパチンと嵌め込み、その後大きなホッカイロを接合部にあてがう(8分以上)事によって接合部が完全に一体化するというシロモノです。

途中までは簡単なのですが、金属バンドがイマイチ寸足らずだったり、大きい方のグロメットにブーツを嵌め込む時にグリスまみれになり易い等、なかなか「名車再生」のエドの様にサクッとはいかなかったです(笑)

特に、説明書では等速ジョイントへのグリス塗布はブーツを嵌め込んだ後に行う様指示されているのですが、まずジョイントへ均等にグリスを塗布した後、ブーツを嵌めた方が良い様です。

グリスで手が滑って最期の最後に苦労しました。

そもそも、分割式ブーツ自体の大きさが純正品より1.5倍くらい大きいんです。

これは、作業性と装着後の余裕を考えて、あえて大きく作ってあるのだと思います。

なんとかブーツを装着し、接着部分をデカいホッカイロで溶着させているところ。

ただ、今の時期の様に寒い時は本当は良くないんでしょうね。

接合部に隙間が見えますが、中の凹凸で嵌っているので多分、大丈夫なはず。(チト不安)

このバンドの長さが短くて、折り返しが不可能です。

なので、しっかりとハンマーで叩き、かしめる必要があります。

耐久性に関しては様子見ですね。結構疲れました。

次は内装です。

これは、カーセンサーに掲載されていた時の写真です。

それが、こうなりました(笑)

この初代ラパン特有のものか、別の写真で見た感じではステアリングの劣化が激しかったので、ヤフオクで落札した割と綺麗目なステアリングを落札し、納車時に付け替えてもらっています。

純正の白いパネルは味気無かったので、ヤフオクで落札したウッドパネル(中古品)と取り換えました。

このあたりは、ローバーのミニなどを意識しての事でしょうね。

これも掲載時の写真。

現在の仕様です。

オーディオは熟慮の末、「ナビはいらないなぁ」と思ったので、嫁のワゴンRと同じカロッツェリアの「FH-6100DTV」をチョイス。

シリーズで地デジが観られるのはこれだけ。

CDも聞けますが、CDはPCでUSBに落としてそれで代用できるので、大量のCDを車内に持ち込む必要はありません。DVD再生も可能(ブルーレイは不可)。

イルミネーションは色を変えられます。今回は車内を茶系に統一しているので、現在は落ち着いたアンバー色に設定しています。

【オーディオの交換に難儀】

取り付けに物凄く苦労しました(苦笑)。

インパネの奥行きが全く不足しているので、どう押し込んでも最期の最期の残り1cmがどうしても入って行きません(笑)

配線の束をどかしながら最後は無理やり(笑)、オーデイオブラケット付属の4つの固定ボルトで押し込みました。ETCの配線も加わっていたので大変でした。

また、純正オーディオ用の「シルバーの額縁」は、社外品のオーディオの取り付けには横幅が全く足りません(笑)。

その額縁も、内側の角が丸くなっている「純正オーディオ用」と、内側の角が角ばっている「ナビ用・社外オーディオ用」の2種類があり、最初購入したウッドパネル付属の額縁は「純正オーディオ用」だったため、オーディオの交換が不可能でした。

泣く泣く、再度800円位で「ナビ用・社外オーディオ用の額縁」が付属しているウッドパネルを落札。

しかし、それでも横幅の寸法が合いません!

カロッツェリアの規格がおかしいのかスズキの設計がおかしいのか分かりませんが、額縁の内寸(横幅)よりオーディオの横幅の方が2mm長い(苦笑)。

仕方無いので額縁の内側を片方1mmずつヤスリで削りました。

しかし、2mm長いからといって2mm削ったとしても、入る訳がありません。

それだと「双方の横幅がピッタリ」なだけなので、全っ然はまりません(笑)。

片方1.65mmくらい削らないと、オーディオとの余裕が出来ません。

結果、額縁の両脇の枠は、見た感じ薄さ0.2mmくらいになってます(笑)。見えませんけどね。

その後、削ったところをシルバーに塗装して完了。

今回このFH-6100DTVに、後退時の安全を考えてバックカメラも繋ぎました。ナンバープレートの直上におあつらえ向きの地所があったので、そこに設置しました。

軽自動車だし、いらないかなぁと思ったのですが「安全第一」ですので、「安全装備の拡充」という事でパイオニアのND-BC8を取り付けました。(カロッツェリア=パイオニアなのでポン付け可能)

助手席足元奥側の配線の束から、リバース信号の赤の配線に繋げばOK。

しかし、配線を正しく行ってもカメラの映像が画面に出なかったので色々と調べてみると、オーディオ本体側で「バックカメラ入力の設定」を行う必要があると分かり、設定後はちゃんと映りました。

角度は何度も変えてみて、最適の角度で固定してあります。

カメラの土台は両面テープだけで固定するので、剥がれない様にテープと土台をドライヤーであぶってから写真の位置に貼り付けました。

バックカメラの配線は、ナンバー灯配線用のグロメットを少し浮かして通しました。

グロメットをはめた後、バックカメラ配線を通して出来た僅かな隙間はコーキングで埋め、防水加工をしました。

長い配線類は、前方から配線を隠しがらスペアタイヤのスペースまで伸ばしてきて、そこで纏めています。

(因みに、スペアタイヤは軽量化のため下ろしました)

いつもはフロアマットを白黒のチェッカーフラッグ柄にするのですが、今回はクラシカル路線&癒しを求めているので、ヒールパッド付のベージュを選択。

これは、アンバーのフットランプ(間接照明)を点けた際の乱反射の色まで考慮したもの。

ラパンは夜、足元が真っ暗になるのが哀しいトコロなので、フットランプは欲しいですね。

今回、昔レガシィB4で使っていたアンバー色のLEDランプが余っていたので流用しました。

最近は青やピンクの下品なLEDばかりで、落ち着いた色の間接照明が見付からないので丁度良かったです。

夜はこんな感じです。

シガーソケットから電源を取るタイプで、配線は灰皿の隙間を通して見えない様にしています。

3連ソケットの青色LEDに統一感がありませんが、致し方ない所。

更に、シートなんですが、この青色というのがチョット...

車内が明るくなるよう、こちらもベージュのシートカバーに。

いつもはシートカバーの人気ブランド「クラッツィオ」の商品を買うのですが、初期投資を抑えるためにクラッツィオと同等品の約半額で買える「レガリア」のモノにしました。

価格の割には悪くないです。ただ、色が黒とベージュの二択しか無い事と、納期が遅い事が惜しいです。

お手頃価格なのでネット通販では人気商品みたいですね。

生地は「パンチング」と「ダイヤキルト」が選べるのですが、価格の低い方のパンチングにしました。

初代ラパンの最も初期型の前席は、ベンチシートではなくセパレートタイプで、パーキングブレーキも足踏み式ではなくサイド。

後にベンチシート/足踏み式パーキングブレーキになりました。

従って、シートカバーもセパレート式を選ぶ必要がありますが、「ベンチシート以外不可」みたいなシートカバーが多い中セパレート型もラインナップされているというのはありがたいです。

昔、MC21型RRのMTに乗っていた頃は、AT用(つまりベンチシート用)のシートカバーしか無かったですからねぇ。

後席。

カピバラさん(これはヒダマリさん)は、娘の枕兼、アームレスト(笑)。

こんな感じで、質素だった車内が明るく豪華になりました。

助手席の小物入れは、初代ラパンお約束の通り、ツメ折れでぶっ壊れてましたので、スプリングを撤去してクラシック小物店で購入したプルハンドル(取っ手)をねじ止めして、完全に引き出しとして使用。

こんな感じで引き出せます。

今の所、GSのレシート入れとして使っています。元々はMDを入れるためのものの様です。

ラゲッジはこんな感じでした。

ラゲッジルームは案外、広いですね。

でも、ラゲッジフロアの合板がペナペナで強度不足です。スペアタイヤをラゲッジボードの支えとして使っているので、スペアタイヤを撤去した場合は支えが無く重量物は載せられません。

その内何か合板を使って自作する必要がありそう。

買い物フックが無い車なので、市販の汎用品を助手席と後席にひとつずつ付けました。

アニマル柄の布は、単に余っていたものの使い回し(笑)。まぁ、汚れ防止です。

後席スライド機構はありませんが、左右でリクライニング出来ます。

ウチの子供達はリクライニングが無いと駄目なんですよ(笑)。なので、元はアルトなんですがスズキが此処にコストを掛けた事に感謝します(笑)。

ただ、今ドキの車の様に肩口に可倒レバーが付いておらず、後席を倒してラゲッジをフラットにしたい時は、後席座面脇のリクライニングレバーを引く手間があります。

リアウインドゥに貼ってあったステッカー類は傷みが激しく、みすぼらしい感じでしたので、ドライヤーであぶりながらスクレーパーで綺麗に剥がし、車に疎い女子に「アレッ?外車?」と勘違いさせようとする、某有名輸入車ディーラーのものをパクった姑息なステッカーも貼ってみました(笑)

黄色ナンバーだけど(笑)

それから、タイヤが(ミシュランMX3)寿命だったので型落ちして安くなっていた「ミシュラン エナジーセイバー」をヤフオクで買いました。

本当はコンチネンタルが欲しかったのですが、コンチには13インチのラインナップは無い様です。

今日、馴染みのGSで装着済み。

今は「ミシュラン エナジーセイバープラス」という新製品になっているようです。

製造国はポーランドでした。2017年製。

実は、ブリザック付きのスチールホイールもヤフオクで安価に購入して準備していたのですが、もうこの辺は今シーズンは降雪は無さそうなので、このまま夏タイヤを履いたままにしようと思っています。

雪が積もったらエクシーガがあるので。

こんな感じで、納車した時から色々とアンチエイジングを進めています。

納車前から気になっていたのはヘッドライトの黄ばみ劣化。

これは、いくらコンパウンドで磨いても内側の劣化が激しくて駄目ですね。

実はヘッドライトもヤフオクで美品を左右両方購入済です。

本当は後期型のものと交換しようと思っていたのですが(年式が新しい分、劣化の度合いも低いため)前期型は光軸のレベライザーが無いので、レベライザーが付く後期型のヘッドライトは付けられません。

これと、ヤフオクで購入してあるウッドコンビハンドルと併せて、そのうち交換しようと思っています。

弄り甲斐があり、乗っても愉しい可愛い車です!

(了)