差の解字を改めました。

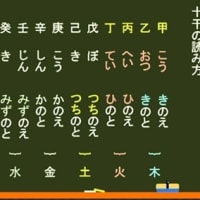

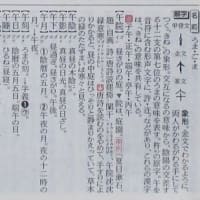

差 サ・シ・さす 工部

解字 甲骨文第一字は、上が来で下が左の手、第二字は上が同じく来で下は右の手。来はもと麦を象った字だが、「くる」と発音が同じだったので「来る」意味に借仮カシャ(当て字)された字。そこで麦は下に夂(下向きの足)を付けて麦とした。(漢字の音符「来・麦」を参照)すなわち甲骨文字は穂をつけた麦を左手ないし右手でもつ形で、落合淳思著[漢字字形史字典]は「麦を手で扱う様子の会意文字であろう。しかし意味は地名の用例のみ」とする。(麦を手でもち差し出す意味があったのであろう。私見)

金文第一字も「麦(来)+左の手」で同じ。第二字は戦国期の字だが左の手に工がついた「麦(来)+左」になっている。金文の意味は、①左(ひだり)および佐(たすける)意味。および、②過失・差錯(まちがう)意となった。意味②は、工を加えた左がついたため、この字に右と違う否定的な意味が生じたものと思われる。

次の篆文は上部が麦(来)とはまったく異なる「草花の垂れた形+左」になっており[説文解字]は「貳(たが)う也(なり)。差(たがい)て相(あい)値(あわ)不(ざる)也(なり)」とする。また発音字典の[廣韻]は「齊等(ととのいひとし)不(からず)也」。同じく[玉篇]は「參差シンシ(長短ふぞろい)。齊(ととの)は不(ず)也」とする。このように篆文以降、差の字は大きく意味を変えてしまった。それは左という概念が、右と異なる点が誇張されて意味が拡大したと思われる。同じような事例に字体に左の手を含む卑ヒがある。字体は隷書(漢代)から上部が羊の略体となった差に変化した。差の字は初形からの変化がもっとも激しい字のひとつで、意味も多様化している。

意味 (1)さしだす。人を派遣する。「差遣サケン」(役人を地方に出張させる)「差出人さしだしにん」「差配サハイ」(指図して、とりさばく) (2)ちがう。たがう。ひとしくない。へだたり。「差異サイ」「差別サベツ」 (3)さしひき。「差益サエキ」「差額サガク」 (4)そろわない。ふぞろい。「参差シンシ」(長短・高低いりまじり不揃い) (5)[国]さす(差す)。①潮がみちる。「潮が差す」②光があたる。「光が差す」③あらわれる。「嫌気が差す」④さしはさむ。「刀を差す」

覚え方 羊(略体)の(ノ)こう(工)で差

イメージ

「さしだす・たがう」(差)

意味(4)の「ふぞろい」(嵯・磋・瑳・蹉・槎・縒)

「形声字」(搓・嗟)

音の変化 サ:差・嵯・磋・瑳・蹉・槎・搓・嗟 シ:縒

ふぞろい

嵯 サ・シ 山部

解字 「山(やま)+差(ふぞろい)」の会意形声。ふぞろいで起伏のはげしい山。[説文解字]は「山の皃(貌・すがた)」とし、発音字典の「廣韻」は「山、不齊(ととのわず)の貌。㠁嵯シンシ(山の高さがふぞろいなさま)」とする。

意味 (1)山がけわしいさま。ふぞろいでごつごつした山。「嵯峨サガ」(山の高くてけわしいさま)「㠁嵯シンシ(山の高さがふぞろいなさま)」 (2)地名。「嵯峨野サガの」(京都市右京区の地名)

磋 サ・みがく 石部

解字 「石(いし)+差(ふぞろい)」 の会意形声。表面がふぞろいな面を石でみがくこと。石を砥石のように使ってみがく意となる。韻書の「正韻」は「磨き治す也」とする。

意味 (1)みがく(磋く)。こする。砥石で象牙や角などをみがく。 (2)学問などをみがく。はげむ。「切磋琢磨セッサタクマ」(切磋で、玉石を切り出して磋き、琢磨で、玉石を刻み磨く。転じて学問などに励んで努力すること。仲間同士で励ましあって学徳をみがくこと)

瑳 サ・みがく 王部

解字 「王(玉)+差(=磋の略体。みがく)」の会意形声。みがかれた玉。

意味 (1)玉をとぎすましたさま。玉の色が白く鮮やかなさま。「瑳瑳ササ」(あざやかで白い) 白い歯をちらっと見せて笑うさま。「巧笑之瑳コウショウシサ」(巧みなる笑い之(これ)瑳(サ)たり」〔詩経・衛風・竹竿〕 (2)あざやか(瑳やか)。あざやかに美しいさま。 (3)(玉を)みがく(瑳く)。

蹉 サ・つまずく 足部

解字 「足(あし)+差(ふぞろい)」 の会意形声。ちぐはぐな足の動きで、つまずくこと。

意味 (1)つまずく(蹉く)。つまずいて倒れる。「蹉跌サテツ」(蹉も跌も、つまずく意。行き詰まる) (2)時期を失う。「蹉跎サタ」(①つまずく。②時期を失う)「蹉跎歳月サタサイゲツ」(時期を逃して無意味に日々を送ること)

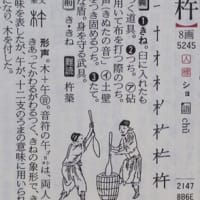

槎 サ・いかだ 木部

解字 「木(き)+差(ふぞろい)」の会意形声。ふぞろいな木を組み縄で結んだイカダ。イカダは、伐った木材・竹材などを川を利用して運ぶもので、何本も並べて綱などで結びつけて水に浮かせるようにしたもの。木材や竹は同じ長さでなく不ぞろいである。木材の運搬のほか,舟の代用とする。

意味 (1)いかだ(槎)。筏とも書く。「槎子サシ」(いかだ)「槎程サテイ」(水路の行程)「星槎セイサ」(星へ行くいかだ。星への使い。使者の乗る船) (2)きる。木の枝をきる。

縒 シ・よる 糸部

解字 「糸(いと)+差(ふぞろい)」の会意形声で、糸のふぞろいのさま。[説文解字]は「參縒シンシ(ふぞろい)也。糸に従い差の聲(声)」とする。また、日本では搓サ(よる)に通じ、糸をよる意で使う。

意味 (1)ふぞろい。「参縒シンシ」(糸がふぞろいのさま) (2)[国]よる(縒る)。糸をよりあわせる。「縒糸よりいと」

形声字

搓 サ・よる 扌部

解字 「扌(手)+差(サ)」の形声。中国では両手の掌(たなごころ)を合わせ、物をはさみ、こすりあわせる(もむ)こと。また両手をもむようにして縄をよる意味に用いる。

意味 (1)もむ。手をこすりあわせる。「搓揉サジュウ」(搓も揉も、もむ意)「搓手サシュ」(手をもむ) (2)よる(搓る)。なう。「搓縄サジョウ」(縄をなう)

嗟 サ・なげく 口部

解字 「口(くち)+差(サ)」の形声。サの音を口から発すること。サは、感動を表すとき発せられる音で、よろこんだり悲しんだりして出す声。

意味 (1)ああ(嗟)。悲しんだり感嘆したときに出す声。 (2)なげく(嗟く)。「嗟嘆サタン」(なげく)「怨嗟エンサ」(うらみなげく) (3)「咄嗟トッサ」とは、①舌うちしてなげく。②ちょっとの間。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

差 サ・シ・さす 工部

解字 甲骨文第一字は、上が来で下が左の手、第二字は上が同じく来で下は右の手。来はもと麦を象った字だが、「くる」と発音が同じだったので「来る」意味に借仮カシャ(当て字)された字。そこで麦は下に夂(下向きの足)を付けて麦とした。(漢字の音符「来・麦」を参照)すなわち甲骨文字は穂をつけた麦を左手ないし右手でもつ形で、落合淳思著[漢字字形史字典]は「麦を手で扱う様子の会意文字であろう。しかし意味は地名の用例のみ」とする。(麦を手でもち差し出す意味があったのであろう。私見)

金文第一字も「麦(来)+左の手」で同じ。第二字は戦国期の字だが左の手に工がついた「麦(来)+左」になっている。金文の意味は、①左(ひだり)および佐(たすける)意味。および、②過失・差錯(まちがう)意となった。意味②は、工を加えた左がついたため、この字に右と違う否定的な意味が生じたものと思われる。

次の篆文は上部が麦(来)とはまったく異なる「草花の垂れた形+左」になっており[説文解字]は「貳(たが)う也(なり)。差(たがい)て相(あい)値(あわ)不(ざる)也(なり)」とする。また発音字典の[廣韻]は「齊等(ととのいひとし)不(からず)也」。同じく[玉篇]は「參差シンシ(長短ふぞろい)。齊(ととの)は不(ず)也」とする。このように篆文以降、差の字は大きく意味を変えてしまった。それは左という概念が、右と異なる点が誇張されて意味が拡大したと思われる。同じような事例に字体に左の手を含む卑ヒがある。字体は隷書(漢代)から上部が羊の略体となった差に変化した。差の字は初形からの変化がもっとも激しい字のひとつで、意味も多様化している。

意味 (1)さしだす。人を派遣する。「差遣サケン」(役人を地方に出張させる)「差出人さしだしにん」「差配サハイ」(指図して、とりさばく) (2)ちがう。たがう。ひとしくない。へだたり。「差異サイ」「差別サベツ」 (3)さしひき。「差益サエキ」「差額サガク」 (4)そろわない。ふぞろい。「参差シンシ」(長短・高低いりまじり不揃い) (5)[国]さす(差す)。①潮がみちる。「潮が差す」②光があたる。「光が差す」③あらわれる。「嫌気が差す」④さしはさむ。「刀を差す」

覚え方 羊(略体)の(ノ)こう(工)で差

イメージ

「さしだす・たがう」(差)

意味(4)の「ふぞろい」(嵯・磋・瑳・蹉・槎・縒)

「形声字」(搓・嗟)

音の変化 サ:差・嵯・磋・瑳・蹉・槎・搓・嗟 シ:縒

ふぞろい

嵯 サ・シ 山部

解字 「山(やま)+差(ふぞろい)」の会意形声。ふぞろいで起伏のはげしい山。[説文解字]は「山の皃(貌・すがた)」とし、発音字典の「廣韻」は「山、不齊(ととのわず)の貌。㠁嵯シンシ(山の高さがふぞろいなさま)」とする。

意味 (1)山がけわしいさま。ふぞろいでごつごつした山。「嵯峨サガ」(山の高くてけわしいさま)「㠁嵯シンシ(山の高さがふぞろいなさま)」 (2)地名。「嵯峨野サガの」(京都市右京区の地名)

磋 サ・みがく 石部

解字 「石(いし)+差(ふぞろい)」 の会意形声。表面がふぞろいな面を石でみがくこと。石を砥石のように使ってみがく意となる。韻書の「正韻」は「磨き治す也」とする。

意味 (1)みがく(磋く)。こする。砥石で象牙や角などをみがく。 (2)学問などをみがく。はげむ。「切磋琢磨セッサタクマ」(切磋で、玉石を切り出して磋き、琢磨で、玉石を刻み磨く。転じて学問などに励んで努力すること。仲間同士で励ましあって学徳をみがくこと)

瑳 サ・みがく 王部

解字 「王(玉)+差(=磋の略体。みがく)」の会意形声。みがかれた玉。

意味 (1)玉をとぎすましたさま。玉の色が白く鮮やかなさま。「瑳瑳ササ」(あざやかで白い) 白い歯をちらっと見せて笑うさま。「巧笑之瑳コウショウシサ」(巧みなる笑い之(これ)瑳(サ)たり」〔詩経・衛風・竹竿〕 (2)あざやか(瑳やか)。あざやかに美しいさま。 (3)(玉を)みがく(瑳く)。

蹉 サ・つまずく 足部

解字 「足(あし)+差(ふぞろい)」 の会意形声。ちぐはぐな足の動きで、つまずくこと。

意味 (1)つまずく(蹉く)。つまずいて倒れる。「蹉跌サテツ」(蹉も跌も、つまずく意。行き詰まる) (2)時期を失う。「蹉跎サタ」(①つまずく。②時期を失う)「蹉跎歳月サタサイゲツ」(時期を逃して無意味に日々を送ること)

槎 サ・いかだ 木部

解字 「木(き)+差(ふぞろい)」の会意形声。ふぞろいな木を組み縄で結んだイカダ。イカダは、伐った木材・竹材などを川を利用して運ぶもので、何本も並べて綱などで結びつけて水に浮かせるようにしたもの。木材や竹は同じ長さでなく不ぞろいである。木材の運搬のほか,舟の代用とする。

意味 (1)いかだ(槎)。筏とも書く。「槎子サシ」(いかだ)「槎程サテイ」(水路の行程)「星槎セイサ」(星へ行くいかだ。星への使い。使者の乗る船) (2)きる。木の枝をきる。

縒 シ・よる 糸部

解字 「糸(いと)+差(ふぞろい)」の会意形声で、糸のふぞろいのさま。[説文解字]は「參縒シンシ(ふぞろい)也。糸に従い差の聲(声)」とする。また、日本では搓サ(よる)に通じ、糸をよる意で使う。

意味 (1)ふぞろい。「参縒シンシ」(糸がふぞろいのさま) (2)[国]よる(縒る)。糸をよりあわせる。「縒糸よりいと」

形声字

搓 サ・よる 扌部

解字 「扌(手)+差(サ)」の形声。中国では両手の掌(たなごころ)を合わせ、物をはさみ、こすりあわせる(もむ)こと。また両手をもむようにして縄をよる意味に用いる。

意味 (1)もむ。手をこすりあわせる。「搓揉サジュウ」(搓も揉も、もむ意)「搓手サシュ」(手をもむ) (2)よる(搓る)。なう。「搓縄サジョウ」(縄をなう)

嗟 サ・なげく 口部

解字 「口(くち)+差(サ)」の形声。サの音を口から発すること。サは、感動を表すとき発せられる音で、よろこんだり悲しんだりして出す声。

意味 (1)ああ(嗟)。悲しんだり感嘆したときに出す声。 (2)なげく(嗟く)。「嗟嘆サタン」(なげく)「怨嗟エンサ」(うらみなげく) (3)「咄嗟トッサ」とは、①舌うちしてなげく。②ちょっとの間。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。