こんばんは。

最近あまり工作時間が取れませんが、車両そっちのけでレイアウトの改修に没頭しております。シーナリーはともかく、なんとか以前のように周回できるレベルまで復旧しないと落ち着かないのです。

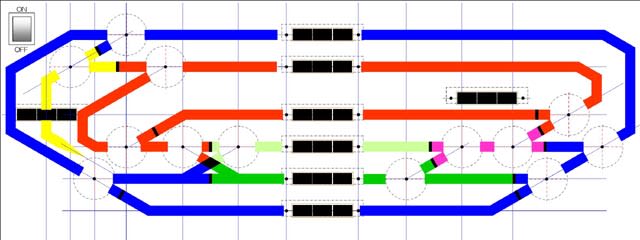

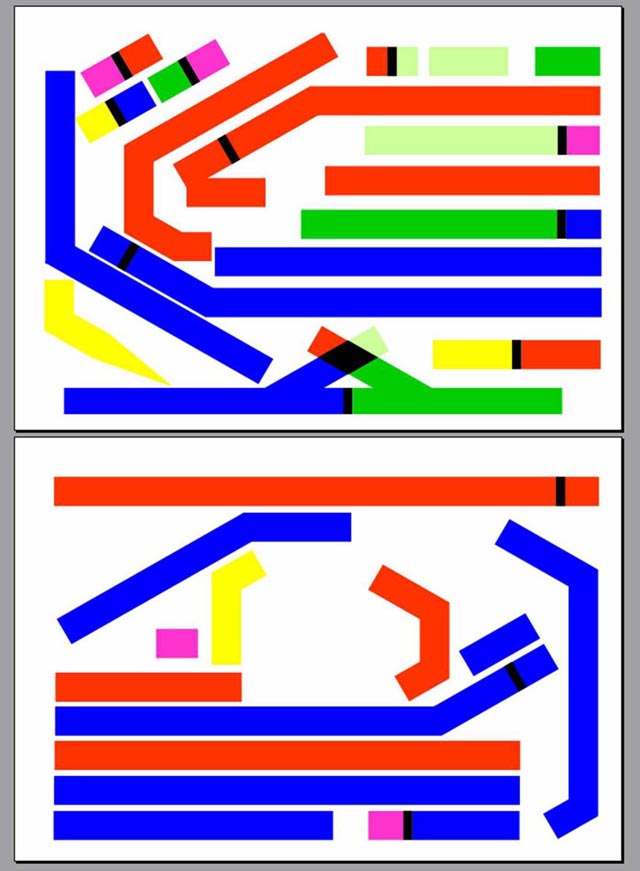

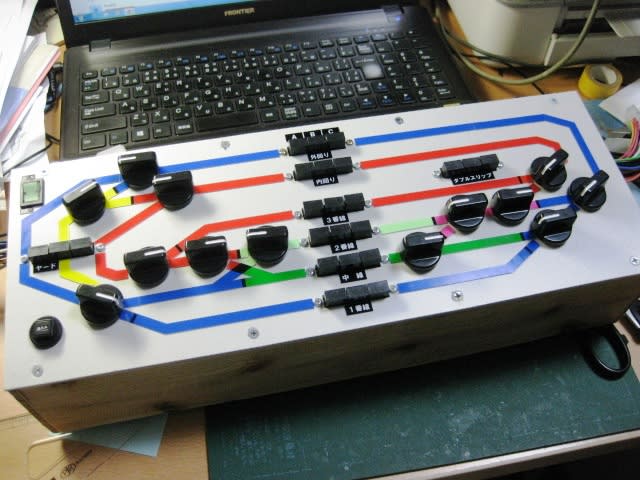

今回は、駅側から見て左手奥、ヤード出入庫線と“初鹿野ライクなセクション”との間に位置する区間の改修報告です。

以前はこの区間は1mくらいの長いセクションでした。“初鹿野・・・”は鉄橋の高低差を出すため外回り線が4センチくらい高くなっているので、そこへすり付けるため外回り線は約3.5~4%程度の上り勾配になっていました。これを一気に30cmまで縮めてしまうので、図面を引くまでもなく前途多難なことが予想できます。でも他に詰めるところがないのでバッサリ!

切断面でみると、内・外回り線の高低差はこんな感じです。しかし高低差もさることながら、たいしたカーブでもないのに、外回り線(左)のレールにやたら大きなカントがついているのが気になります。見てわかるように、路盤となる発泡スチロール自体にカントをつけたのですが、フィーリングで削っていったのでこうなったようです。改修を機にこの強すぎるカントも修正することにします。

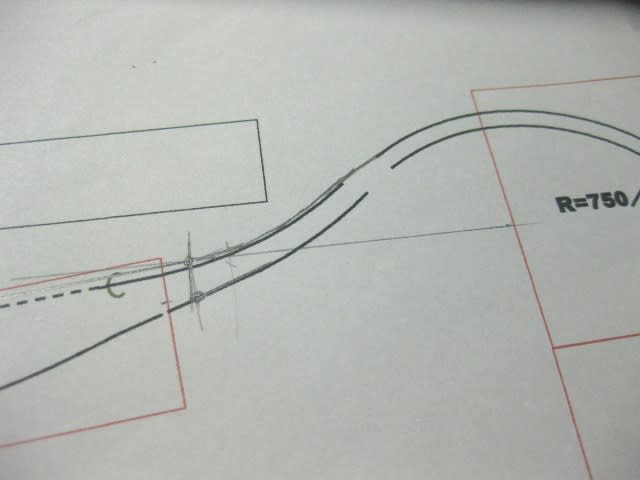

高低差とともに厄介なのが切断面でのレールの角度です。このままでは完全な角折れ状態となって走行できませんので、左のセクションのカーブポイントとうまくつながるようにカーブを調整します。

右の内回り線(右)は、きれいな円弧になるように注意しながら6mm程度内側(右側)に寄せ、外回り線(左)はもともとストレートだったものを、若干、緩和曲線をつける感じで、内側に2mm程度寄せました。

カーブ調整後のようすです。内回り線はほぼOKですが、外回り線はまだ若干角折れ感があるので、接続するカーブポイントの端部に少し曲げぐせをつけてスムーズな円弧になるように調整する予定です。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

最近あまり工作時間が取れませんが、車両そっちのけでレイアウトの改修に没頭しております。シーナリーはともかく、なんとか以前のように周回できるレベルまで復旧しないと落ち着かないのです。

今回は、駅側から見て左手奥、ヤード出入庫線と“初鹿野ライクなセクション”との間に位置する区間の改修報告です。

以前はこの区間は1mくらいの長いセクションでした。“初鹿野・・・”は鉄橋の高低差を出すため外回り線が4センチくらい高くなっているので、そこへすり付けるため外回り線は約3.5~4%程度の上り勾配になっていました。これを一気に30cmまで縮めてしまうので、図面を引くまでもなく前途多難なことが予想できます。でも他に詰めるところがないのでバッサリ!

切断面でみると、内・外回り線の高低差はこんな感じです。しかし高低差もさることながら、たいしたカーブでもないのに、外回り線(左)のレールにやたら大きなカントがついているのが気になります。見てわかるように、路盤となる発泡スチロール自体にカントをつけたのですが、フィーリングで削っていったのでこうなったようです。改修を機にこの強すぎるカントも修正することにします。

高低差とともに厄介なのが切断面でのレールの角度です。このままでは完全な角折れ状態となって走行できませんので、左のセクションのカーブポイントとうまくつながるようにカーブを調整します。

右の内回り線(右)は、きれいな円弧になるように注意しながら6mm程度内側(右側)に寄せ、外回り線(左)はもともとストレートだったものを、若干、緩和曲線をつける感じで、内側に2mm程度寄せました。

カーブ調整後のようすです。内回り線はほぼOKですが、外回り線はまだ若干角折れ感があるので、接続するカーブポイントの端部に少し曲げぐせをつけてスムーズな円弧になるように調整する予定です。

よろしければ1クリックお願いします。