七里ヶ浜の西の端、小動岬(こゆるぎみさき)に着いた。

小動岬は鎌倉市腰越2丁目にある岬で、鎮座する小動神社が八王子社と

呼ばれていたことから「八王子山」とも呼ばれている。

幕末には黒船騒ぎが起こり、異国船見張所が設置され、

川越藩・会津藩・長州藩などが沿岸の監視に携わっていた。

また、作家太宰治が田辺あつみと睡眠薬を飲んで心中事件を起こした

場所としても知られ、太宰は助かったが、あつみは19歳で死んだ。

小動岬(こゆるぎみさき)と江の島

小動神社

赤いほっかむりをした狛犬は地元の漁師の寄進。

第六天社

金比羅宮と稲荷社 海(わたつみ)神社

展望台からは江の島が目の前に見えた。

小動岬を過ぎて緩やかな坂を下ると、左に腰越漁港があった。

腰越漁港

20~30年ほど前、ご近所の友人に誘われて、

お新鮮なお魚を、安く食べさせてくれるお店があるからと、

連れてきていただいたことがあるが、どこを探してもなかった。

今日のお昼はここにしようと思っていたのに残念。

漁を終えて停泊している船はシラス船だろうか。

絵になる風景だ。

腰越海岸?片瀬東浜海岸?

どこが境界かわからない。

東浜交差点を過ぎ、江の島入り口の江の島交差点を通って

境川にかかる弁天橋を渡ると終点の小田急江ノ島駅になるが、

この交差点を右折して「龍口寺(りゅうこうじ)」に寄っていくことにした。

龍口寺は江の島に行くとき、いつも気になっていたお寺で、

一度は訪ねてみたいと思っていた。

龍口寺までの道路わきにはアジサイとランタナが交互に植えられていたが、

ランタナは冬も枯れなかったらしく、もう綺麗に咲いていた。

龍口寺は、日蓮聖人の霊跡(龍ノ口刑場跡)

に建てられた日蓮宗の大きなお寺。

明治19年までは住職がおらず、近隣の八つの寺が順番に霊場を守ってきた。

龍口寺大本堂と五重塔

大本堂(祖師堂)

寺伝によると、日蓮聖人の弟子日法が1337年(延元2年)

龍ノ口法難の霊跡に堂を建て、

自作の日蓮像を安置したのが龍口寺の始まりと伝えられている。

その後、慶長年間(1596年~1614年)、島村采女が土地を寄進し、

日尊によって祖師堂が建てられた。

龍ノ口刑場跡

鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』にもよく登場する刑場。

日蓮聖人は『立正安国論』の諫言により、

幕府に捕らえられ、処刑されそうになったが、

その瞬間に、江の島の方から満月のような光が飛んできて、

執行人は目が眩み、斬首できなかった(龍ノ口法難)。

この奇跡から、この地は日蓮宗の霊跡、霊場として篤く信奉されるようになった。

元の使者や北条時行などもここで処刑されたという。

仁王門

昭和48年(1973)竣工。

鉄筋コンクリート造り瓦葺。

仁王像

彫刻家 村岡久作氏の作。

山門

元治元年(1864)竣工。欅造り銅版葺。

大阪雷雲寺の発願で豪商鹿島屋某が寄進。

山門の彫刻

中国の故事が細密に彫られているという。

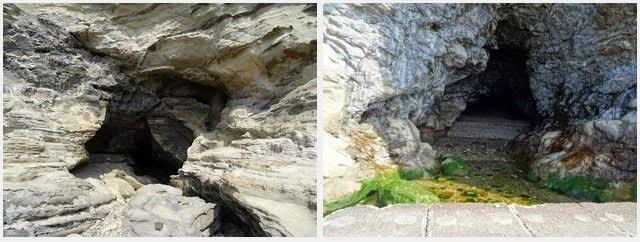

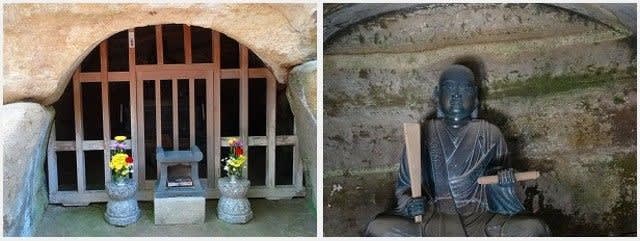

日蓮の御霊窟

龍ノ口法難の際、幕府に捕らえられた日蓮聖人が、

一晩幽閉されたと伝えられる土牢。

土牢の中には、宝暦6年(1756)の日蓮像が安置されている。

日蓮聖人像と鐘楼堂

吊されている梵鐘は「延寿の鐘」と呼ばれ、誰でも撞くことができる。

もちろん私も・・・

「お題目(南無妙法蓮華経)をお唱えして、あまり力を入れず、1回お撞き下さい」

と書かれていたので、静かに撞いた。

五重塔

龍口寺の裏山の山腹にある。

塔は「地」「水」「火」「風」「空」の五大を意味する。

明治43年(1910)建立。欅造り銅版葺。彫刻は一元安信。

神奈川県唯一の本式木造五重塔で、

大本堂とともに「神奈川建築物百選」に選定されている。

大書院

欅造り瓦屋葺。

明治初年、信州松代で蚕糸業で財をなした窪田家が造った蚕糸御殿で、

昭和10年に移築された。

江ノ電・鎌倉駅

これからゴールに向かうが、お弁当を持ってこなかったのでお腹がペコペコ。

腰越海岸で食べられなかったので、

久しぶりに江の島の「とびっちょ」まで行くつもりでいたが、

そんな元気はなくなり、

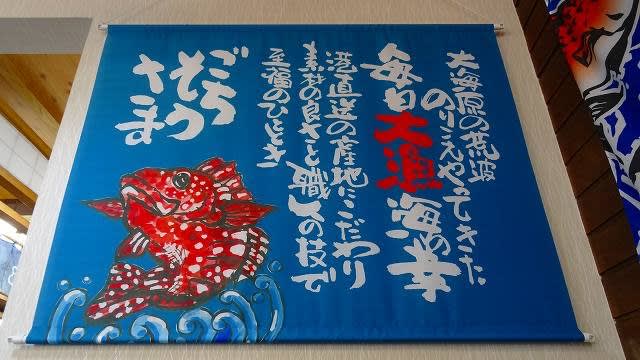

通り沿いにある、港直送のお魚を食べさせてくれるお店に寄った。

食事時間は12:40~13:10

イクラ、アジ、シラス丼

夫のおごりです。御馳走さま!

境川にかかる江の島弁天橋

「かながわの川100選」に選定されている。

橋中央のオブジェ「雲の形」

ゴールの小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」

駅舎は龍宮城を模したモダンなデザインで昭和4年(1921)に建設された。

平成1年(1999)には「関東の駅100選」に選定されている。

ゴール到着が13:19と思った以上に時間がかかってしまったので

「⑥湘南海岸・砂浜のみち」を歩くのはやめようと思ったが、

これまでほど、寄るところは少ないと思い、予定通り決行した。