バックアップ用ファイルサーバを構築しました。

Shuttle X27D、Win Xp SP3、SAMSUNG HD103UI(1TB)×2(リテールとバルク)、裸族のビキニ(CRBK2)

で構成されます。

ケースファンの選定を少し考えてみました。

性能はSilenX全般がよさげですが、コストパフォーマンスでは、Scythe S-FLEX SFF21D がよさそうです。

brand typename RPM dB CFM CFM/dB Watt

SilenX IXP-74-14 1400rpm 14 72 5.14 2.16W

SilenX IXP-74-09 800rpm 9 38 4.22 1.44W

SilenX IXP-74-11 1100rpm 11 46 4.18 1.92W

Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm 8.7 33.5 3.85 0.10A(1.2W)

Scythe KAZE-JYUNI SY1225SL12L 800rpm 10.7 40.17 3.75 0.10A

XINRUILIAN RDL1223SX 800rpm 8.4 30 3.57 0.15A

Scythe KAZE-JYUNI SY1225SL12SL 500rpm 7.5 24.5 3.27 0.07A

EVERCOOL Thermal RSF-14 1200rpm 22.1 68.23 3.09 3.36W

XINRUILIAN RDL1425S 1200rpm 28 74.49 2.66 0.20A

ebm-papst CFP-120LG 1200rpm 16.5 42.4 2.57 0.72W

Scythe KAMA-FLEX SA1225FDB12L 1000rpm 15.8 38.9 2.46 0.13A(1.56W)

ADDA(Ainex) CFX-120S 1500rpm 24.7 56.3 2.28 1.56W

ebm-papst CFP-120SG 1600rpm 26 55.3 2.13 1.25W

Ainex CFY-120S 1000rpm 21 38.14 1.82 1.32W

山洋電気 F12-S 1,400rpm 24 42 1.75 0.09A(1.08W)

さらなるテレパソの省電力化のため、現在内蔵で使用している3.5インチHDD(500GB)を現在サブマシンに使用している2.5インチHDD(500GB)に入れ替え、ケースファンを12cm1つに削減することとしました。

ハードディスクの移行にはいつも、「StanbyDisk 3.0」を使用しているのですが、物理ジオメトリが異なるらしく、移行完了後ブートしなかったためOS再導入になってしまいました・・・

実装方法は以下のような、ミラクルな実装になっております。会社でサーバの中身をいじっているときに思いつきました。

2.5インチを取り出されてしまったサブマシンのX27Dは、バックアップマシンのlandiskに実装されている1TB×2を接続してファイルサーバとなり、landisk廃止となる方向です。

前回まで作業で空いた(旧)仮想検証用筐体(SilverStone LC16M-B)に、Jetway JNF94-270-LF を組み込みました。

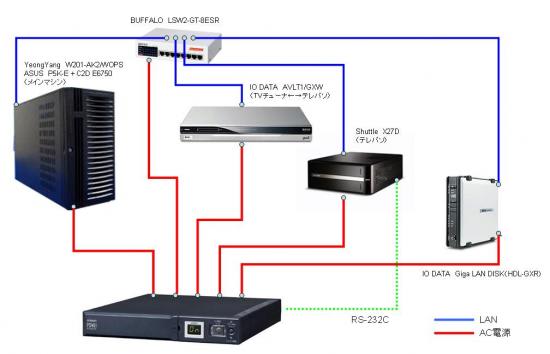

X27D(Atom 330)と違い、Atom N270 はSpeedStep Technology を搭載しているそうなので、システム全体の消費電力は、実測でピーク時50W、アイドリング時40W程度の模様です。UPSマネージャーをX27Dからこのマシンに切り替えて以下のような構成に変更されました。

UPSの出力としては、これだけの機器がつながっていると厳しそうですが、UPSのマネージャー機能で確認したところ、最大容量の60%程度(アイドリング時)、75%程度(ピーク時)でした。

テレパソ機としては多めの2GBのメモリを搭載し、VMware Server を導入することで、子供用の仮想OSを常時起動するようにしました。もともと仮想検証用パソコンにのっていたものをテレパソ機に移行したものです。毎度、子供の要望を受けて仮想検証用パソコンを立ち上げ、子供用の仮想OSを使えるようにする作業から解放されることになります。

仮想検証用パソコンに搭載されているWindows Server 2008 評価版にVMware を導入していたため、Hyper-Vを導入できなかったのですが、これを機会にVMwareを削除して、Hyper-Vを導入しました。

当テレパソ機のような、AVEL Link Tuner に内蔵しているIODATA GV-MVP/GX2W相当のボード をPCIに接続する構成は、X27DからAVEL Link Tuner をLAN経由で接続する構成に比べて、チャネルの切り替えが早く、2チャネル同時視聴も画面がたまに「カク」ることもなく快適です。

本日は、仮想検証用筐体(SilverStone LC16M-B 左)に現在実装されているM/B、HDDを、新規導入筐体(SilverStone LC17-B 右)へ移設します。移設前の様子です。

移設後の様子です。作業に2時間程度要しました。

LC16MはDVDドライブのフロントパネル蓋がDVDドライブのトレイに押されて手前に90度倒れるように開き、DVDドライブのトレイが収まるときは、ばねの力でダンパー制御的なゆっくりとした動作で蓋が閉まるというよくできた作りでしたが、LC17の蓋はDVDドライブのトレイ前面部分にアルミ製のフロントパネル蓋を両面テープでくっつけるという実装方法でした。フロントパネル部分の配置が変わった以外の作りはLC16Mとほとんど同じ部品でできているようで、内部のドライブ固定金具もまったく共通の部品でした。

本日はここまで。

新テレパソとして最近導入したばかりのX27Dを中心としたシステムですが、どうしてもPCIにテレビチューナボードを載せる構成にこだわりたいということで、少し前にでたときから目をつけていたJetway JNF94-270-LF を購入してしまいました。

これを旧テレパソの筐体に入れたいところなのですが、すでに旧テレパソの筐体は仮想検証用として結構使用しているためつぶす訳にはいかず、すでに新規の筐体を購入しており、そちらに仮想検証用環境M/Bを移動することにしました。

Jetwayのボードに使用する電源は悩みました。静音性を重視するためX27Dと同様、ACアダプタ電源を採用しようと考えていましたが、ACアダプタ電源は選択肢が少なく、ダイヤテックの「ACアダプター for デスクトップPC 180W」は、ネット上の評判があまりよくないように感じました。また、JPSの「 SRD2D120SATA」は、ATX筐体内にどのように取り付けるか不明です。もっとも大きな問題は、なぜか割高と感じることです。A-PFC対応のハイエンドなATX電源が買えてしまう価格です。結局、昨年の夏を連続稼動で無事に乗り切り、静音性も優れていたZUMAX ZU-450Z を電源に流用することにしました。ちょっと複雑になりますが、ZUMAXは現在、仮想検証用で使用しているため、メインマシン用に新規のハイエンド電源を購入し、電源を入れ替えることで対応することにしました。

わかりにくいので図を書いてみました。以下現状構成です。点線の箱が今回の新規購入分です。

これが以下のような実装イメージになる予定です。

今回は、テレパソ再更改作業の準備として、メインマシンで現状使用している HK550-14GP を新規購入した、CMPSU-750TX に入れ替えます。

まず箱を開けてびっくりしたのは、ユニット本体がスウェード地の袋に入っていることでした。いまどきなんという過剰包装なのでしょうか。ある意味かっこよすぎです・・・。

日本向けの製品らしく、品質が良さそうな作りであることがわかります。またその外観はゲーマーの購買意欲をそそりそうです。私はゲーマーではありませんが。

換装しました。

本日はここまで。

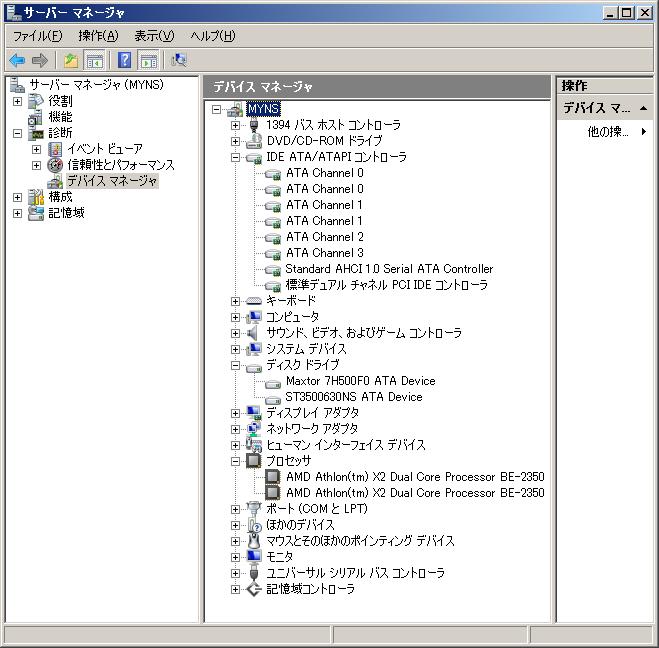

単体のHDD性能に比べて、ストライプボリュームの場合どれほど性能が向上するのか気になったので、性能測定してみました。環境は、Athlon X2 BE-2350、ASUS M2A-VM HDMI、MEM:8GB(2GBx4)で、ディスクの構成は以下のようになります。

CrystalDiskMarkによる測定結果です。

Cドライブ:Seagate ST3500630NS (500GB)※おそらくディスクの外周側90GB分を使用

Dドライブ:ST3500630NS + 7H500F0

Eドライブ:Maxtor 7H500F0 (500GB)※おそらくディスクの内周側90GB分を使用

2台構成によるストライプ(上中結果)ですが、シンプルに比べるとハードウエアRAID0に近い性能がでているっぽいですね。HDD単体が1世代前のものなのですが、次世代のHDD単体並みのスピードになっています。

参考で、現世代(もうそろそろ世代交代)の結果を以下に示します。測定環境は、メインで使用しているASUS P5K-E、C2D E6750、4GBメモリ(1GB×4)です。

CrystalDiskMarkによる測定結果です。

Cドライブ:Hitachi HDP725050GLA360 (500GB)

Dドライブ:Hitachi HDT721010SLA360 (1TB)

Windows Server 2008 Enterprise SP1 の1年間評価版が入手できたので、Hyper-V検証のために以下ハードウェア環境(旧テレパソ環境)

Athlon X2 BE-2350、ASUS M2A-VM HDMI、MEM:8GB(2GBx4) に構築しました。

Windows 7 beta (64bit) 環境で仮想環境を構築したときは、ディスクのパフォーマンスの低さがかなり気になりましたので、どのくらい改善するか不明ですがストライプボリュームでストレージを構成してみました。

「サーバマネージャー」から「役割の追加」でHyper-Vを導入します。

ゲストOSを導入してわかったのですが、ホストOSではサウンドが動作するものの、ゲストOSではサウンドが動作しないようです。サーバOSなので優先度が低いんでしょうか。

ゲストOSの追加はインタフェースがVMware等と似ているので構築は容易です。動作が安定しているので残念ですが子供用のOSを導入したいのでサウンドが使えないことから VMware Server を導入しました。動作は良好です。

以下ハードウェア環境(旧テレパソ環境)

Athlon X2 BE-2350、ASUS M2A-VM HDMI、MEM:4GB(1GBx4)

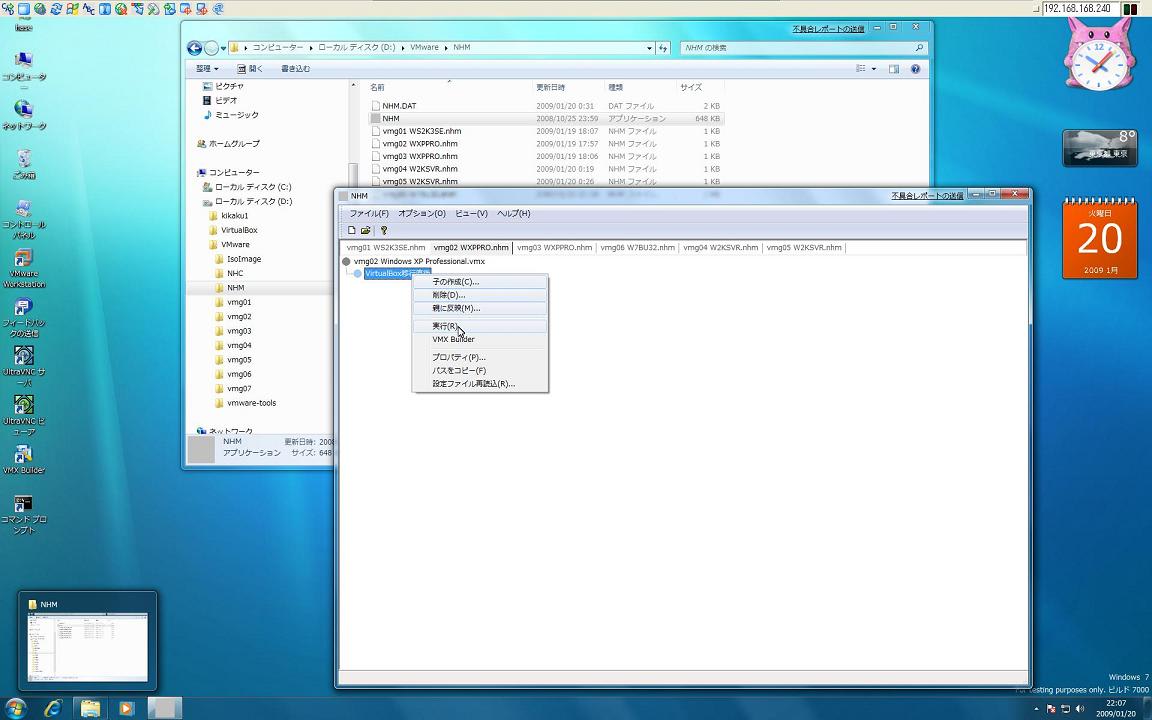

にWindows Xp SP3 を導入し、xVM VirtualBox 環境を構築していましたが、64bit環境をさわってみたくなったこともあって、ホストOSをWindows 7 beta (64bit) に入れ替えてしまいました。その環境には、当然ながら対応していないはずのVMware WorkStation 2.5.1 を強引に導入してみました。動作に支障がないことを確認したので、さらに、xVM VirtualBox のゲストOS環境をそのVMware WorkStation環境へマイグレーションしてみました。VMware環境の構築/マイグレーションについてはPC Japan 2月号(ソフトバンク)がたいへん参考になりました。

ログイン画面です。

ログイン後です。Windows 7導入後、すぐに導入したUltraVNC104RC14_JP1 は問題なく導入できて動作しています。

Windows 7 ライセンス認証後のプロパティです。

「NHC Ver.0 alpha31」 ツールを導入して、xVM VirtualBoxの仮想ディスクをVMware用に変換しました。ツールは問題なく動作します。

VMware WorkStationの管理画面です。30日で試用期限が切れるため、VMware Player を残して使用できなくなります。よって、PC Japanでは、VMX Builder というフリーウェアが紹介されていました。

スナップショットバックアップのために、「NHM 作成中 ZL」というツールがPC Japanで紹介されていました。導入して問題なく動作することを確認しました。あらかじめ設定しておくことでこのツールから、直接VMX Builder とVMware Player を呼び出すことができます。

VMX Builder は、何らかの問題があり動作しませんでした。

NHMから VMware Playerを起動して、xVM VirtualBox からマイグレーションした Windows Xp を起動してみます。

問題なく起動しました。VMware Tools をインストールし、プラグアンドプレイでVMwareの仮想HWを認識させました。

以前、WD5000BEVT不具合による返品後、Century 裸族の一戸建て CRIS35EU2 で Seagate ST3500630NS を暫定的に使用していましたが、その後なかなか500GBのよさげな2.5インチHDDが出回らないことと、いうまでもなく2.5インチは3.5インチに比べて消費電力が優れていますが1.5倍~2倍程度のコスト高のため、3.5インチを恒久的に使用しようと考えましたが、X27Dに3.5インチHDDが入る訳もなく。。。

やけくそで、こんな感じでくっつけてみました!

春以降、気温が高くなるのに備えてこれがベストかと・・・妙に納得。。。 裸族の一戸建て実装時に比べてHDDの温度が5度も下がりました。この実装方法だと1TBにも低コストで拡張可能。

3年半前に導入していたOMRON BZ50LT から1秒毎にブザーが鳴り出し、取説を確認したら、自動セルフチェックにてバッテリーの寿命を検出したらしい。 替えのバッテリーが購入当時の本体相当の価格になっていることや、いまのところ使用していないがPFC電源の場合、正弦波出力でないと動作しない(BZ50LTは方形波出力)ということを知り、UPSを更改することとしました。

いろいろと調べると、ネットワークシャットダウンソフト(PowerAct Pro)が添付されていて、インタフェースに電気接点、USB、RS-232Cが選択できるOMRON BY50FWを導入いたしました。 BZ50LTより若干高価であるものの、シャットダウンソフトの添付や機能の豊富さを考え合わせると、お得なのではないかと思います。 外観もスタイリッシュです。 BZ50LTはラックの一番上に設置していたことから、バッテリーの寿命は3年半という設計の最低ラインだったため、今回は下に置いてみました。

常時電源投入しているテレパソをPowerAct Proマスターエージェントとして、メインマシンにはスレーブエージェントを導入しています。接続図は以下のようになりますが、PowerAct Pro は Linux にも対応しており、LANDISKはDebianであるため現在導入確認中です。

メインマシンを組んでから1年近く経ち、思い立ってオーバクロックでの運用に踏み切りました。メインマシンだけに、なにがあってもいいようにバックアップの仕組みを万全にしてから臨みたかったためこのような時期になりました。

Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.66GHz + ASUS P5K-E BIOS Ver1202 + DDR2-1066 6GB(1GBx2+2GBx2) + WindowsXp Pro SP3

の環境にて結果としては、

外部クロック402MHz × 8 = CPUクロック3216MHz(FSB 1608MHz)

で2週間安定運用しています。

CPUの温度は、オーバクロック前は平均36度程度でしたが、42度程度で安定しています。

消費電力は、オーバクロック前は平均110W程度でしたが、144W程度で安定しています。

MAXで180Wいくこともあるようですが。。。

やってみてわかったことがあるのですが、オーバクロック前はSpeedStepを有効にしていたのですが、オーバクロックすると無効になるようです。考え方として当然といえば当然かもしれません。