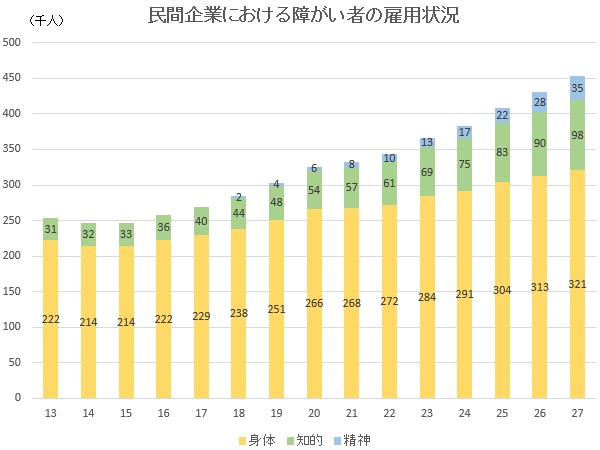

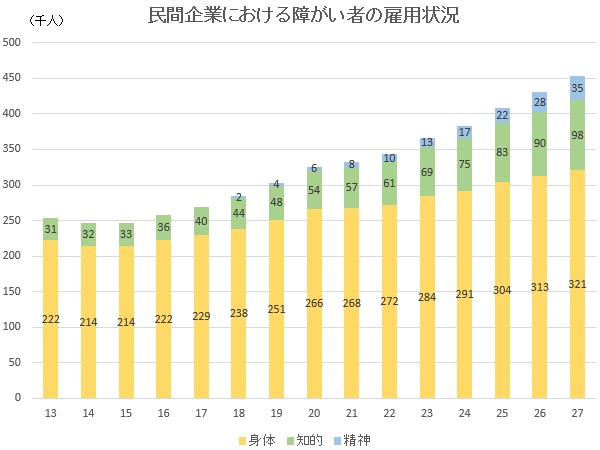

障がい者の雇用状況が、過去最高を更新している。2015年11月に厚労省が発表した調査結果によると、同年6月1日時点の身体・知的・精神障がい者の雇用者数は45万3000人を超えた。前年比で5.1%増加し、この10年で1.8倍になっている。

今後特に見込まれているのが、精神障がい者雇用の増加だ。就業後のサポートが求められる分野だが、その中身は健常者の「働きやすい職場」のマネジメントに通じるところがあり、受け入れ側の心構えとして知っておきたいところだ。精神障がい者の就労・転職を支援する事業会社の担当者に話を聞いた。

「自分はここにいていいのか」という不安を取り除くことが大事

身体障がい者の場合、作業環境などに配慮すれば障がいの制約を受けずに就業することも可能だ。しかし精神障がい者の場合、できないことが外形的に見えにくいうえ、業務や人間関係の影響で症状が不安定になることがあり、周囲がどう対応すればよいか戸惑うこともある。

臨床心理士と産業カウンセラーの資格を持ち、精神障がい者の就職・転職後の定着促進サポートを行っている株式会社ゼネラルパートナーズの塩島さんによると、精神障がい者の悩みには就業中の「不安感」と関連していることが多いと指摘する。

「誰しも物事がうまく進まないと不安を感じることがありますが、特に精神障がい者の中には自分自身や周囲のことについて不安になりやすい要素が多い方がいます。職場への定着を図るためには、この不安とどう付き合っていくかがポイントになります」

受け入れ企業側が不安を取り除くといってもさまざまなアプローチがあり、例えば自分の仕事が忙しいときだけでなく、暇で手持ち無沙汰なときにも不安は起こる。周囲が忙しいのに自分だけ余裕のある状況だと「自分はここにいていいのか」と焦りを感じるわけだ。

「その場合には、上司は『負担を多くしてはいけない』『頑張らせすぎてはいけない』と配慮して『言われた仕事だけすればいいんだよ』と言うのでなく、あえて多めに仕事を渡してみた方がいい場合もあるのです」

ポイントは、納期をやや緩めに設定すること。こうすることで仕事や周囲に対する焦りが抑えられ、自分の「役割」や「居場所感」を認識しながら不安なく仕事に集中することができるようになったという。

「仕事で苦手だったこと」のヒアリングを通じて特性を把握

上記の方法は一例だが、精神障がい者が不安なく就業できる環境を作るためには、単なる負担の軽さではなく「自分に合った仕事で適切に評価され、認められること」が欠かせないということだ。個人の特徴を理解した「適材適所」のマネジメントは、健常者にも必要なことである。

ただし発達障がいの場合は、特性に合った仕事や環境を見極めることが大切で、就業・転職支援の現場では「本人にどのような特性があるのか」を的確につかむプロセスがより重要となる。同社キャリアアドバイザーの稲生さんは、転職希望者の最初のヒアリングには2~3時間かけているという。

「聞き取りの中心となるのは『これまで仕事上でできたこと、できなかったこと』。何が得意で評価され、何が苦手なのか。どんなことで褒められ注意されたのか、どんな環境が辛かったのかといった話を通じて、特性を把握していきます」

例えば営業職として高い成績をあげてきたある女性は、商品説明などを巧みにこなし、コミュニケーションには問題がないものの、複雑な事務手続きになると途端にミスが目立つようになり、自信を喪失して退職せざるをえなくなってしまった。

目先を変えてクリエイティブの仕事などに再挑戦したが、いずれもうまく行かずに退職を繰り返した末、適応障がいを発症。通院時に発達障がいと診断され、反対する家族を説得して「障害者手帳」の交付を受け、稲生さんのもとを訪ねた。

稲生さんは医師の診断書や本人申告を踏まえつつ、ヒアリングを通じてこの女性が苦手としている業務や環境を確認。同社が持っている求人案件の中から、特性に合うと思われる軽作業の求人を紹介し、入社に至った。幸い女性はこの職場ですぐに頭角を現し、1年後には後輩たちに仕事を教える立場として活躍しているという。

「障がい者雇用」でも描けるキャリアがある

職場で必要とされ人の役に立てている実感を得ることは、健常者でも簡単ではない。「障がいがあるのだから高望みをするな」という偏見もある。しかし精神障がい者の中には、もともと健常者として高い能力を持ちながら、劣悪な労働環境や長時間労働を通じて体調を崩し、障がいを発症してしまった人も少なくない。

このような人たちの中には、社会復帰後にいきなり「一般採用」や「復帰前と同等の待遇・仕事内容」での再就職にこだわる人も少なくない。しかし同社キャリアアドバイザーの藤井さんは、障害者手帳の交付を受けて障がい者雇用で入社するメリットを指摘する。

「手帳の交付を隠して一般採用で働いた方が、確かにスタート時の待遇がよい場合も多いです。しかしそれでは無理をしがちになりますし、後ろめたさを抱えながら仕事をすることになりかねません。症状が不安定になったときに上司に相談しにくかったり、会社もそれに気づきにくかったりします。仕事内容や待遇に初めからこだわるのではなく、まずは焦らずに体調を安定させることを優先することを勧めています 」

障がい者雇用を考える会社の中には、単に法で定められた雇用率を満たすために「コスト」として受け入れるところもある。このような会社では障がい者専用に低水準の給与テーブルを作り、仕事も業務プロセスの一部だけを行う「切り出し業務」に限定している。

その一方で体調が安定して徐々に能力を発揮していけば、業務の量や範囲のステップアップを図ることができる会社もある。最初は時給で始めながら、徐々に日給、月給となり、給与水準もあがっていく人や、さらに社内登用や転職を通じて契約社員、正社員へとステップアップする人もいる。

手厚い支援を受けている人は必ずしも多くない現状も 現在、一般の民間企業の法定雇用率は2.0%。この水準を達成する企業は47.2%と半数近くとなっている。精神障がい者の中には大学卒や大学院修了といった高学歴の人もおり、偏見のない職場でできるだけスキルを活かせる仕事に携わりたいと考える人も多い。

その一方で、冒頭の塩島さんが携わる就業後のサポートサービスなどは、基本的に企業から得た人材紹介料などによってまかなっており、人材紹介の求人には条件の制約があるため、誰もが手厚い支援を受けられるわけではないのが現状だ。

安倍内閣が掲げる「一億総活躍社会」に通じる課題として、企業による障がい者の受け入れをより進めるためには、きめ細かいケアができる専門性の高い民間事業者や公的支援サービスの充実とともに、上司や同僚となる健常者の理解も必要ではないだろうか。

あわせてよみたい:ボクらはみんな「発達障がい」? こんなにも似ている「働きやすい職場・上司」の理想像

2016年01月20日 夕刊アメーバニュース