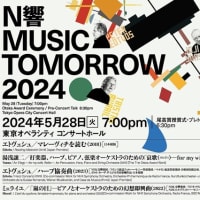

パーヴォ・ヤルヴィ/N響のシベリウス・プロ。当初の発表では「フィンランディア」(男声合唱付き)と「クレルヴォ」の2曲だったが、その後「レンミンケイネンの歌」と「サンデルス」(いずれも管弦楽伴奏付き男声合唱曲)が追加になった。合唱はエストニア国立男声合唱団。

その「レンミンケイネンの歌」と「サンデルス」は大変おもしろかった。わたしなど、こんな機会でないと、まず聴かない曲だが、どちらも初期のシベリウスの熱い情熱がみなぎっている。いずれも交響曲第1番よりも前の作品なので、当日のプログラムは、「フィンランディア」が交響曲第1番と同時期だが、あとはそれより前のシベリウスということになる。

「レンミンケイネンの歌」と「サンデルス」では、合唱の精度が今一つだった。声の均質性にバラつきがあった、といわなければならない。わたしはプログラム後半の「クレルヴォ」が心配になった。

前半を締めくくる「フィンランディア」ではN響の合奏力に惹きこまれた。うねるような弦の音は、さすがに一流のオーケストラだ。合唱は、出番が少ないためか、あまり気にならなかった。

さて、「クレルヴォ」だが、第1曲「導入」が始まると、オーケストラの情感たっぷりな演奏に思わず身を乗り出した。パーヴォ/N響の今までの演奏では聴いたことがないものを感じた。それが何なのか、わたしは演奏を追いかけた。

第2曲の「クレルヴォの青春」も基調は変わらなかった。ロマン的な情緒にあふれ、あえていえば大衆性のある演奏。誤解を恐れずにいえば、大河ドラマの音楽のように感じた。そして、こういう演奏もN響はうまいと思った。N響にかぎらず、他のオーケストラもうまいかもしれず、わたしは日本人のその種の音楽への相性のよさを感じた。パーヴォもそれを最大限引き出そうとしているようだった。

第3曲「クレルヴォとその妹」では合唱が入るが、心配していた合唱は、見違えるほど精度が高まった。ハーモニーが澄んで、焦点が合った。わたしはホッとした。独唱はソプラノがヨハンナ・ルサネン、バリトンがヴィッレ・ルサネンという姉弟コンビ。ともにフィンランド国立歌劇場の主要歌手というだけあって、大変見事だった。

第4曲「戦闘に赴くクレルヴォ」はオーケストラ曲だが、その躍動的な演奏は映画を見るようだった。第5曲「クレルヴォの死」では合唱が情感深く歌った。

(2018.9.22.NHKホール)

その「レンミンケイネンの歌」と「サンデルス」は大変おもしろかった。わたしなど、こんな機会でないと、まず聴かない曲だが、どちらも初期のシベリウスの熱い情熱がみなぎっている。いずれも交響曲第1番よりも前の作品なので、当日のプログラムは、「フィンランディア」が交響曲第1番と同時期だが、あとはそれより前のシベリウスということになる。

「レンミンケイネンの歌」と「サンデルス」では、合唱の精度が今一つだった。声の均質性にバラつきがあった、といわなければならない。わたしはプログラム後半の「クレルヴォ」が心配になった。

前半を締めくくる「フィンランディア」ではN響の合奏力に惹きこまれた。うねるような弦の音は、さすがに一流のオーケストラだ。合唱は、出番が少ないためか、あまり気にならなかった。

さて、「クレルヴォ」だが、第1曲「導入」が始まると、オーケストラの情感たっぷりな演奏に思わず身を乗り出した。パーヴォ/N響の今までの演奏では聴いたことがないものを感じた。それが何なのか、わたしは演奏を追いかけた。

第2曲の「クレルヴォの青春」も基調は変わらなかった。ロマン的な情緒にあふれ、あえていえば大衆性のある演奏。誤解を恐れずにいえば、大河ドラマの音楽のように感じた。そして、こういう演奏もN響はうまいと思った。N響にかぎらず、他のオーケストラもうまいかもしれず、わたしは日本人のその種の音楽への相性のよさを感じた。パーヴォもそれを最大限引き出そうとしているようだった。

第3曲「クレルヴォとその妹」では合唱が入るが、心配していた合唱は、見違えるほど精度が高まった。ハーモニーが澄んで、焦点が合った。わたしはホッとした。独唱はソプラノがヨハンナ・ルサネン、バリトンがヴィッレ・ルサネンという姉弟コンビ。ともにフィンランド国立歌劇場の主要歌手というだけあって、大変見事だった。

第4曲「戦闘に赴くクレルヴォ」はオーケストラ曲だが、その躍動的な演奏は映画を見るようだった。第5曲「クレルヴォの死」では合唱が情感深く歌った。

(2018.9.22.NHKホール)