おはようございます。

夏の甲子園は準決勝4校が出揃いました。やっぱり来たか秀岳館、名門の底力か作新学院、地力に勝る明徳義塾、そして失礼ながらも意外な北海。ここには横浜も、履正社も東邦も、もちろん智辯学園も名前がありません、意外と言えば意外な顔合わせとなってしまった感じです。聖光学院は10年連続の出場なのになかなかベスト8の壁が破れません、もし勝ってたら福島vs熊本だったなあと思ったが、勝負の神様はそううまいことシナリオを書いてはくれません。ついでに言うと明徳義塾vs作新学院、栃木作新学院と言うと初めて春夏連覇を成し遂げた名門校ですが、何よりも有名なのは江川卓、『ドカベン』では作新をモチーフにした江川学院が明訓の前に立ちはだかり、中投手(江川の弟の名前が中らしい)が山田を4打席連続敬遠、しかも満塁で敬遠して1点を献上すると言うエピソードがありました。明徳義塾と言うと・・・と言うことで変なつながりを思い出してしまう対戦となりました。さあ、決勝に勝ち進むのはどのチームなのか、楽しみなところですが今日(19日)は休養日、ちょっと一息の一日です。

チョイ走りの一環として、平城京を巡るシリーズ。これまでは奈良町、東大寺、興福寺、元興寺、三条通、西大寺界隈などを単独のテーマとしてお送りしてきましたが、全部平城京の中に入ってしまうことになります。今更スタンスを変えるわけにはいかないので、この先も同様にチョイ走りのカテゴリーの中でのお送りとしていきます。と言うことで今回巡ってみるのは京終界隈です、と言っても奈良県民ぐらいしか知らない、しかも難読な地名です。

京終は「kyoubate」と読みます、多分京=都の果て、と言うことから由来している地名だと思うのですが、平城京の果てとなると九条大路になるはずでそこと京終とは距離が結構離れている。

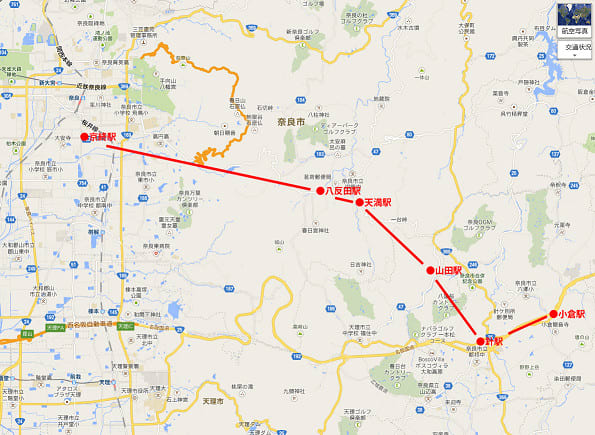

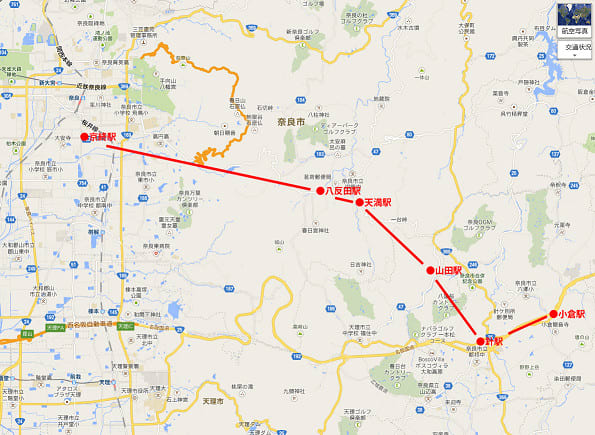

地図で示すとこの青い矢印の場所になるから確かに都の果てとも言えるでしょうか。

写真2枚目、筆ペンでお馴染みの『呉竹』、奈良は墨の生産で有名な所ですが、その象徴とも言えるのがこの会社になると言う感じ、小学生の頃に社会科見学で行った記憶があります。ここを東へと進むとJR京終駅、駅の裏側には柵が造られ「京終ダッシュ」はもうできません、その柵の外側にも線路があるが、自分(一人称)が子供の頃にはここに貨物列車が停まっていたことを覚えている。大正~昭和初期にはこの駅付近から「奈良安全索道」と言うロープウェイが大和高原の小倉と言う所まで通じていた。

針、小倉付近は名阪国道では一番標高の高い所で、今は奈良市内となっているがここからは車で行くにも時間がかかる結構離れた所、主に物資を運んでいたとのことだが、上の写真を見ると人も乗っていたようです、めっさ怖そうな気がするんやけど。

駅前の道を東に行くとT字に通る道が上ツ道、少し先に進んだ所に写真5枚目にある二つの常夜燈が並んでいる。上ツ道はここではもう何度も紹介したことがありますが、奈良の南北を貫く幹線であり、伊勢神宮へと赴くために利用された道でもあります、この常夜燈は伊勢に向かう人にとっては奈良の町とのお別れを示すものとなったのだろう。

JR京終駅付近は奈良町の一番外れとなる部分で、昔ながらの古い町並が残っている。写真2枚目の道が五條大路に一番近い所に当たる道のはずだから、文字通りここが京の終てとなる所だったのだろう。写真にある酒店は看板が何ともレトロな感じ、その向かいにある写真5枚目の家屋はこの度新たに登録有形文化財に指定されることになった家屋、その歴史を感じる造りは前々から気になっていた、自分(一人称)のレーダーも確かなものになりつつあるのでしょうか。

奈良町を巡って行くと古い町並はもちろんのこと、資料館や古書店、銭湯が多いことに気づかれることだろう。特に京終付近には銭湯が多い、自分(一人称)の親戚の家もこの辺りにあったが家に風呂はなく、よく銭湯に行ったことを覚えている。ちなみにその家は上ツ道に沿う所の入り組んだ所にあった平屋の長屋で台所は狭くトイレも自宅にはなし、共同のトイレと言うか便所、もちろん水洗じゃないよ、はその長屋の並びに二つあって、その度にそこへ行かなければならなかった。臭いはまあまあ我慢できたが、夜や雨の日になるとちょっと行くのがためらわれることだった、まあ今ほどプライベートがどうこう言われるような時代じゃなかったんだろうけど、やっぱり不便は不便だったなあ。もちろん今はその長屋も壊されて、トイレも風呂も自宅にあるような住宅に造り替えられている。それでも銭湯は今も変わらず営業していて、奈良町巡りの観光客の中にはそれを目当てにやって来る人たちもいて、いまや奈良町の新たな観光名所と言った感じになっている。

先述した通り、ここは親戚の家があって自分(一人称)にはもう昔から馴染みのある所、昔からの風景をよく知っているが、時代は流れてもその風景はほとんど変わることなく今に至っています。昔は国鉄桜井線、京終駅を下りると地下道を渡って駅舎へと出なければならなかったが、ここをゆっくり歩いているとディーゼルカーが

ぶおぉぉおおお~

と大きな音を上げて走り出すのが下に響いてきて、それが怖くて仕方なかった。だから列車を下りる時は一番最初、車両の扉の前で段差になった所で待って、扉が開くと一目散に階段目指して走り、ダッシュで地下道を駆け抜けて反対側ホームに渡っていた、今となると懐かしくもアホらしい思い出です。思い出話を書くとまた長くなりそうなのでここいらでお開きとしておきましょう、今回もお付き合いのほど、どうもありがとうございました。 まちみち

夏の甲子園は準決勝4校が出揃いました。やっぱり来たか秀岳館、名門の底力か作新学院、地力に勝る明徳義塾、そして失礼ながらも意外な北海。ここには横浜も、履正社も東邦も、もちろん智辯学園も名前がありません、意外と言えば意外な顔合わせとなってしまった感じです。聖光学院は10年連続の出場なのになかなかベスト8の壁が破れません、もし勝ってたら福島vs熊本だったなあと思ったが、勝負の神様はそううまいことシナリオを書いてはくれません。ついでに言うと明徳義塾vs作新学院、栃木作新学院と言うと初めて春夏連覇を成し遂げた名門校ですが、何よりも有名なのは江川卓、『ドカベン』では作新をモチーフにした江川学院が明訓の前に立ちはだかり、中投手(江川の弟の名前が中らしい)が山田を4打席連続敬遠、しかも満塁で敬遠して1点を献上すると言うエピソードがありました。明徳義塾と言うと・・・と言うことで変なつながりを思い出してしまう対戦となりました。さあ、決勝に勝ち進むのはどのチームなのか、楽しみなところですが今日(19日)は休養日、ちょっと一息の一日です。

チョイ走りの一環として、平城京を巡るシリーズ。これまでは奈良町、東大寺、興福寺、元興寺、三条通、西大寺界隈などを単独のテーマとしてお送りしてきましたが、全部平城京の中に入ってしまうことになります。今更スタンスを変えるわけにはいかないので、この先も同様にチョイ走りのカテゴリーの中でのお送りとしていきます。と言うことで今回巡ってみるのは京終界隈です、と言っても奈良県民ぐらいしか知らない、しかも難読な地名です。

京終は「kyoubate」と読みます、多分京=都の果て、と言うことから由来している地名だと思うのですが、平城京の果てとなると九条大路になるはずでそこと京終とは距離が結構離れている。

地図で示すとこの青い矢印の場所になるから確かに都の果てとも言えるでしょうか。

写真2枚目、筆ペンでお馴染みの『呉竹』、奈良は墨の生産で有名な所ですが、その象徴とも言えるのがこの会社になると言う感じ、小学生の頃に社会科見学で行った記憶があります。ここを東へと進むとJR京終駅、駅の裏側には柵が造られ「京終ダッシュ」はもうできません、その柵の外側にも線路があるが、自分(一人称)が子供の頃にはここに貨物列車が停まっていたことを覚えている。大正~昭和初期にはこの駅付近から「奈良安全索道」と言うロープウェイが大和高原の小倉と言う所まで通じていた。

針、小倉付近は名阪国道では一番標高の高い所で、今は奈良市内となっているがここからは車で行くにも時間がかかる結構離れた所、主に物資を運んでいたとのことだが、上の写真を見ると人も乗っていたようです、めっさ怖そうな気がするんやけど。

駅前の道を東に行くとT字に通る道が上ツ道、少し先に進んだ所に写真5枚目にある二つの常夜燈が並んでいる。上ツ道はここではもう何度も紹介したことがありますが、奈良の南北を貫く幹線であり、伊勢神宮へと赴くために利用された道でもあります、この常夜燈は伊勢に向かう人にとっては奈良の町とのお別れを示すものとなったのだろう。

JR京終駅付近は奈良町の一番外れとなる部分で、昔ながらの古い町並が残っている。写真2枚目の道が五條大路に一番近い所に当たる道のはずだから、文字通りここが京の終てとなる所だったのだろう。写真にある酒店は看板が何ともレトロな感じ、その向かいにある写真5枚目の家屋はこの度新たに登録有形文化財に指定されることになった家屋、その歴史を感じる造りは前々から気になっていた、自分(一人称)のレーダーも確かなものになりつつあるのでしょうか。

奈良町を巡って行くと古い町並はもちろんのこと、資料館や古書店、銭湯が多いことに気づかれることだろう。特に京終付近には銭湯が多い、自分(一人称)の親戚の家もこの辺りにあったが家に風呂はなく、よく銭湯に行ったことを覚えている。ちなみにその家は上ツ道に沿う所の入り組んだ所にあった平屋の長屋で台所は狭くトイレも自宅にはなし、共同のトイレと言うか便所、もちろん水洗じゃないよ、はその長屋の並びに二つあって、その度にそこへ行かなければならなかった。臭いはまあまあ我慢できたが、夜や雨の日になるとちょっと行くのがためらわれることだった、まあ今ほどプライベートがどうこう言われるような時代じゃなかったんだろうけど、やっぱり不便は不便だったなあ。もちろん今はその長屋も壊されて、トイレも風呂も自宅にあるような住宅に造り替えられている。それでも銭湯は今も変わらず営業していて、奈良町巡りの観光客の中にはそれを目当てにやって来る人たちもいて、いまや奈良町の新たな観光名所と言った感じになっている。

先述した通り、ここは親戚の家があって自分(一人称)にはもう昔から馴染みのある所、昔からの風景をよく知っているが、時代は流れてもその風景はほとんど変わることなく今に至っています。昔は国鉄桜井線、京終駅を下りると地下道を渡って駅舎へと出なければならなかったが、ここをゆっくり歩いているとディーゼルカーが

ぶおぉぉおおお~

と大きな音を上げて走り出すのが下に響いてきて、それが怖くて仕方なかった。だから列車を下りる時は一番最初、車両の扉の前で段差になった所で待って、扉が開くと一目散に階段目指して走り、ダッシュで地下道を駆け抜けて反対側ホームに渡っていた、今となると懐かしくもアホらしい思い出です。思い出話を書くとまた長くなりそうなのでここいらでお開きとしておきましょう、今回もお付き合いのほど、どうもありがとうございました。 まちみち

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます