引き続き、ジョセフ・P・さんの「哀れみはいらない。全米障がい者解放運動の軌跡」のご紹介を

続けます。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

マイクを握ると、心からの声を伝えるパワーが湧き出てくるようだった。

また聴衆は一心に発表を聞きながら、意見や感情を共感し、まったく新しい物の見方を吸収した。

人の話を聞き、共感すること。

時には意見の違う相手と交渉し、怒らずに相手の意見に反対すること。

参加者はこれらを学んだ、と 彼は回想する。

「オレゴン・ピープル・ファースト」という名は、1974年に開催された会議の準備段階で、一人のセルフ・アドボケーターが意見したことに由来する。

彼は「知恵遅れ、障がい者、ハンデキャップ」といった言葉遣いに反対して、こう言ったのだ。

「まず、人間として、扱われたいのです(I want to be treated like a person first)」

〇「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利や意見を主張する)」の、アメリカでの成長

このような歴史を持つ「セルフ・アドボカシーだが、その主張を広めていくことは、黎明期の人々が思ったほどには容易くはなかった。

それはこの時代が、ちょうど施設閉鎖の努力が始まったばかりの時期であったことにも関連する。

つまりそれまで施設で暮らしてきた人たちは、自分の意見を主張しようにも意見を決める材料を持ち得ていなかったし、

持ち得たとしても、選択できなかったのである。

当時の「障がい者」にとっては、「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利や意見を主張する)」は、あまりにも新しすぎるアイデアで、親たちは脅かされさえしていた。

法律も、依然、「障がい者」たちの基本的な生活上の権利を制約していた。

たとえば1980年になっても、33州では「知的障がい者」の結婚を禁じていた。

連邦地方裁が、連邦政府の「障がい者断種手術目的補助金」を禁止したのは、1974年が初めてだ。

このような全体状況から、70年代中盤以降にならないと、当事者による「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利や意見を主張する)」運動は始まらなかった。

その後15年間は、ちょうど「障がい者」の権利運動全体も大きく成長した時期だ。

この運動の象徴とも言える「自立生活センター」は、それ以前から年とともに各地に設立されるようになったが、「知的障がい」を持つ人々へのサービスはほとんどなかった。

当時はまだ、「知的障がい者」の運動は、「障がい者権利運動」の輪に入っていなかったのである。

「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利・意見を主張する)」は、この運動の模倣であったと同時に、権利運動の輪に加わろうとする取り組みでもあった。

社会の対応が変化したことも、「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利を主張する)」の成長を促した。

今までずっと施設で育ち、生活してきた「知的障がい者」たちが、地域のグループホームやアパートに引っ越すようになり、「障害を持つ児童」は施設でなく、家族と暮らして育ち、地域の学校に通うようになったのである。

地域での生活を通し、彼らには、自分で決める練習の機会がたくさんできた。

自分でどうしたいいかを決められるようになれば、政治的な権利を主張するようになるまでは、あと一歩と言えるかもしれない。

ホプキンスが高校を卒業した時に、身についていたのは、最低限の読み書きだけだった。

彼は大工仕事に必要な技能を身につけたいと期待して、慈善団体経営の作業所に入ったが、そこではめったに仕事もなかった。

たまに小さなネジの数を数えて、ビニール袋に入れ、雀の涙ほどの賃金が支払われただけだった。

ホプキンスは、大工仕事の「だ」の字も教わることなく4年半、作業所に通ったが、結局辞めた。

「あの作業所は、要するに、成人のためのデイケアと同じなんです。それだけの場所です。

「ピープル・ファースト」に関わり合い出して、分かったんです。

同じようにひどい目に遭っているのは、自分だけではなく、福祉の制度は私たちのような人間の価値を卑しめ、搾取し、奴隷扱いしてきました」と、彼は説明する。

「作業所は、社会から隔離されていました。

どうしてこんなに分けられなければならなかったのでしょう?

どうしていつも僻地に住まわされてきたんでしょうか?

他の人たちは、町で働いているのに、なぜ私たちは障がいのない人達と交流できなかったんでしょう?」

ホプキンスは、こういった状況を作り出す福祉制度を「遅れを招く環境」と呼ぶ。

彼が持っている障がいを、更に助長するかのように、制度が彼の足を引っ張っている、という意味だ。

〇真心をこめて

1985年、ホプキンスと仲間の「セルフ・アドボケーター(自分で自分の権利や意見を主張する人)」は、当時の副大統領ジョージ・ブッシュに会見した。

会見は30分に及んだ。

彼らが「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利や意見を主張する)」の活動について、とうとうと説明したのだ。

ホプキンスは、自分がいかに作業所に落胆したかを語り、ダウン症のジャンセンは「IQ30の娘だったら施設以外のにどこにも住めないだろう」と両親が回りに言われた経験を話した。

しかし彼女はこの時、立派に地域で暮らしていた。

会見に同席した「障がい者運動家」は言う。

「この時ほど、ブッシュ氏の先入観がガラッと変わったことはありませんでした」。

数年後の1990年、ブッシュは、もう一人の人物から、「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利・意見を主張する)」についての説明を受けることとなった。

「ADA(障害を持つアメリカ人法)署名式」で、活動の立役者モンローから手紙を渡されたのだ。

大統領は、彼に感謝し、その手紙を後で読むと約束すると、ジャケットの内ポケットにしまった。

・・・

「親愛なる大統領へ」

私は「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利・意見を主張する)」について、あなたに説明したいと思い、筆をとりました。

私の名前はモンローと言います。

コネチカット州の「ピープル・ファースト」の代表です。

「セルフ・アドボカシー(自分で自分の権利・意見を主張する)」って、何でしょうか?

それは、自分の持っている権利と、自分の責任を自覚している、ということです。

自分の権利のために、立ち上がれるということです。

自分が言いたいことを言い、自分で自分のために決定し、もっと自立できるということです。

二本の足で立って、「セルフ・アドボケーター(自分で権利・意見を主張する人)」として、権利を押し出すのです。

私たちには、幸福になる権利があります。

他の人と比べて、私たちに遜色があるわけではありません。

立ち上がりましょう。

そして、他の障がいを持った人たちにも伝えるのです。

私たちは、あなたたちの助けになることができる。

大切な問題について、一緒に立ち上がれる。

「障がいを持つ人々」は、自分たちによいことについては、一生懸命頑張れます。

真心こめて T・J・モンロー

・・・

1993年、モンローは自立に向けて更なる一歩を踏み出した。

今までずっと暮らしてきたコネチカット州を離れ、テネシー州に移ったのだ。

テネシー州の「ピープル・ファースト」を組織化する仕事を受けたからだった。

「私は今度から机の向こう側に座って、人を使うボスになったんです」。

彼は言った。

「今まではボランティアの組織運動家だったが、今度からはそれを、フルタイムで有給の仕事として行う。

「だけどなにも変わっちゃいませんよ。前と同じように〝雷を鳴らして″皆に、なぜ?どうして?って考えさせ続けますからね」。

(引用ここまで)

*****

ブログ内関連記事

ブログ内関連記事

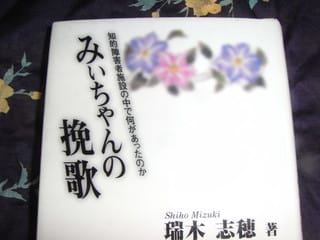

「みいちゃんの挽歌」施設で焼き殺された自閉症の女の子(1)・・軽んじられた命」(2)あり

「アイヌはここにいるよ、、という集い」

「アイヌ観はいかにして形成されたか?・・児島恭子「エミシ・エゾからアイヌへ」

「旧土人とはなにか!・・結城庄司の「アイヌ宣言」(2)」

「チンパンジーより平和な「ボノボ」・・殺人する猿、しない猿。。」

「心身障がい」カテゴリー全般

「心身障がい」カテゴリー全般

wikipedia「水戸事件」より

wikipedia「水戸事件」より

成長の思い出

成長の思い出

実名公表で理不尽さ訴え

実名公表で理不尽さ訴え

以下は1枚目の内容。

以下は1枚目の内容。