「N藤さんが休みを取ったんだって!」

そんな噂がハンググライダー仲間の間で流れた。

N藤さんとは、某民間気象会社「ウェ〇ーニュース」に努める敏腕気象予報士。

若い頃は、一緒にハンググライダーの大会などで馬鹿なことをしていたが、今や、国際的にも有名な気象予報士となってしまった。

その気象予報の達人N藤さんが、「この日は最高のクロスカントリーデー」と読んで、自らそれに挑戦すべく会社の休みを取ったのだ。

これはみんなが騒ぐのも当たり前…。

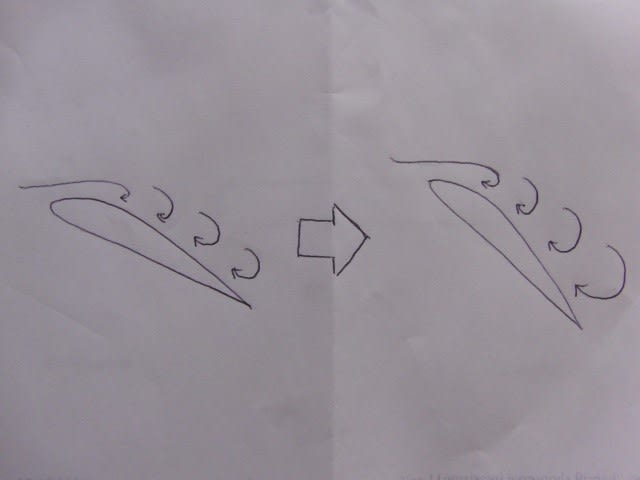

クロスカントリーとは、ハンググライダーでどれだけ遠くまで飛べるか…。を競うものだ。

競う…。と言っても、商品も賞金も出るわけではなく、あるのは、自分が一番遠くまで飛んだという「名誉」だけ…。

しかし、春の今の季節のなると、この名誉を我が物にしようと、多くのハンググライダーフライヤー、そして、パラグライダーフライヤーも熱くなるのだ。

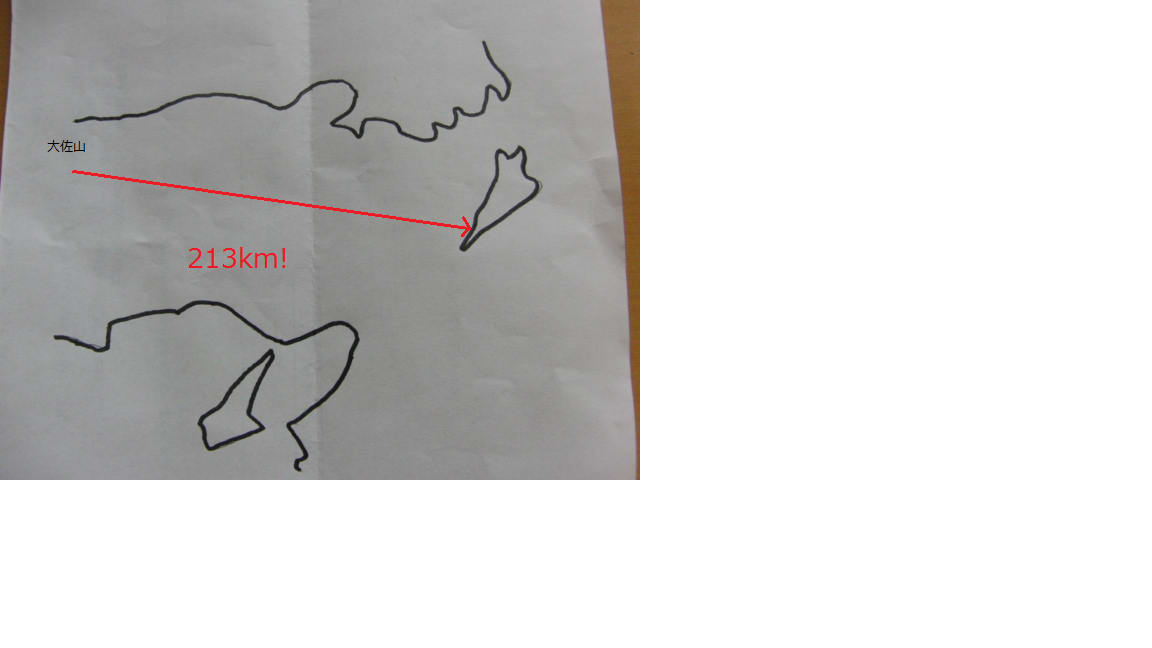

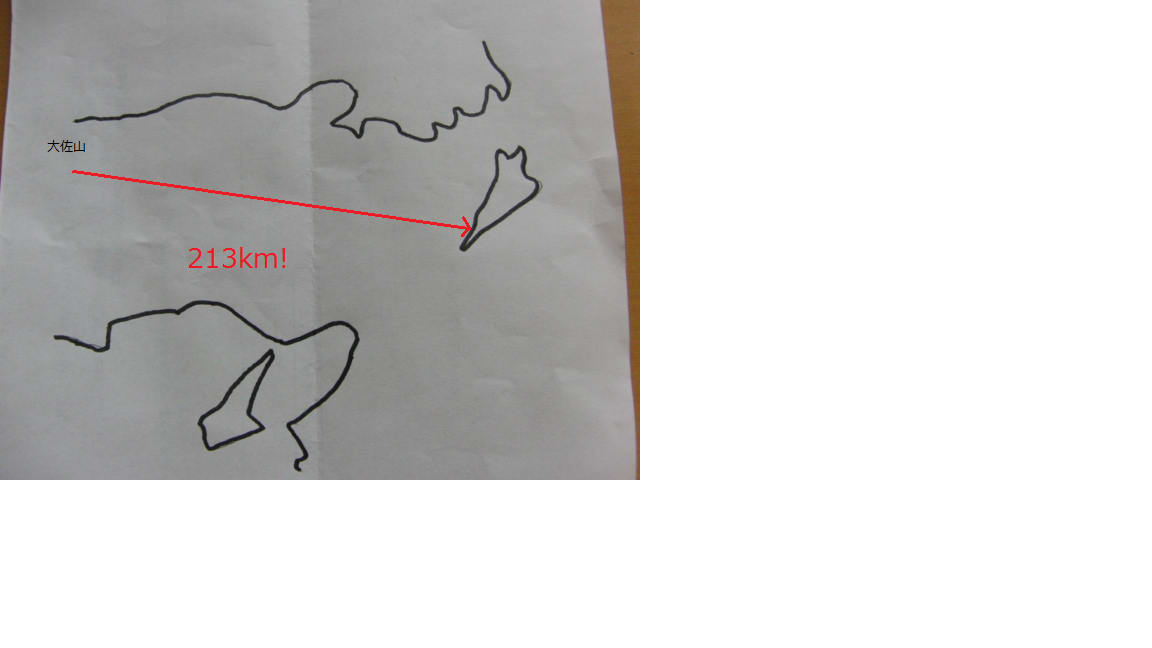

現在の日本のハンググライダークロスカントリー記録は、U家氏が関西で出した213キロ。

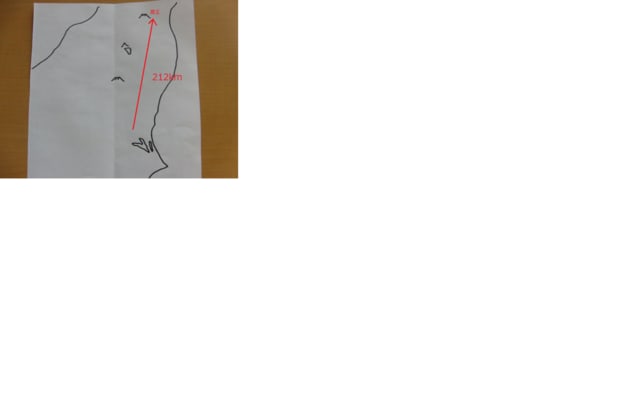

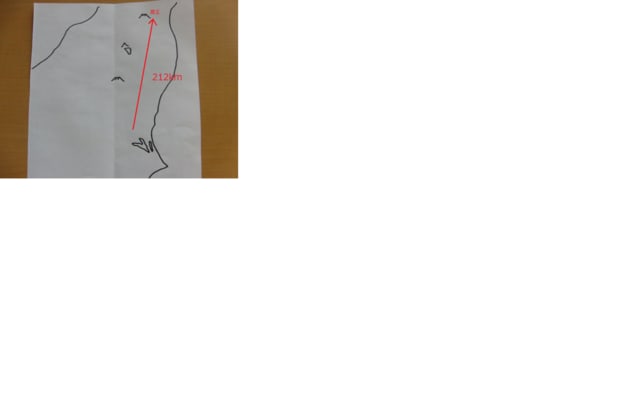

これに対し、関東では二年前M田氏が、筑波山の近くの足尾山から蔵王の麓まで飛んだ212キロが最高。

わずか1キロではあるが、日本記録の塗り替えにはならなかったのだ。

しかし、ここまで関東でも記録が伸びてくると、もうU家氏の記録を塗り替えるのも時間の問題かも知れない…。

N藤氏が最高のクロスカントリーデーと読んだのは、3月27日。

クロスカントリーで記録が期待できる気象条件とは、どこまで追い風となる南風が吹いているか…。

普通は良い気象条件の時でも、せいぜい山形市あたりまでなのだが、3月27日は、なんと尾花沢まで南風が入るという予報…。

確かにこの予報ならば、十分日本記録が塗り替えられそうだ!

…。

と、ビッグなことを言う私ではあるが、実は今年も選手の回収班…。

でも、回収班は回収班でなかなか楽しい!

3月27日当日…。

いやな高層雲が張ってしまい、選手はなかなかクロスカントリーへと出て行かない…。

ようやく13時を過ぎるあたりで皆、動き始めた。

私も回収班として、上空の選手を確認しながら北へと向かう。

約30キロ地点。烏山で早々に主婦フライヤーSやかがランディング…。

これを拾い、更に北に向かうが…。

やはり、どうも調子が悪いらしい…。

O田氏より、那須に降りたと連絡が入る。

距離は50キロほど…。

近くには、今回のクロスカントリー騒動の火付け役であるN藤氏が降りているという。

まずはO田氏ピックアップ。

お疲れさまでした!

続いてN藤氏。

残念です。お疲れさまでした。

この3名を拾い、スマホで情報を取るも、やはり、他の選手も苦戦…。

結局この日の最高は、Iガキ氏が須賀川まで行ったにとどまる…。

距離は110キロほどか…。

残念ながら、この日は高層雲が張ってしまったこと、並びに、気温減率(上空に行くほど温度が下がる率)が悪かったため、思ったほど距離は伸びなかった…。

しかし、まだまだ3月。ゴールデンウィークまでは十分記録が狙えるため、この後も日本記録が塗り替えられるようなクロスカントリーデーは来るだろう

そんな噂がハンググライダー仲間の間で流れた。

N藤さんとは、某民間気象会社「ウェ〇ーニュース」に努める敏腕気象予報士。

若い頃は、一緒にハンググライダーの大会などで馬鹿なことをしていたが、今や、国際的にも有名な気象予報士となってしまった。

その気象予報の達人N藤さんが、「この日は最高のクロスカントリーデー」と読んで、自らそれに挑戦すべく会社の休みを取ったのだ。

これはみんなが騒ぐのも当たり前…。

クロスカントリーとは、ハンググライダーでどれだけ遠くまで飛べるか…。を競うものだ。

競う…。と言っても、商品も賞金も出るわけではなく、あるのは、自分が一番遠くまで飛んだという「名誉」だけ…。

しかし、春の今の季節のなると、この名誉を我が物にしようと、多くのハンググライダーフライヤー、そして、パラグライダーフライヤーも熱くなるのだ。

現在の日本のハンググライダークロスカントリー記録は、U家氏が関西で出した213キロ。

これに対し、関東では二年前M田氏が、筑波山の近くの足尾山から蔵王の麓まで飛んだ212キロが最高。

わずか1キロではあるが、日本記録の塗り替えにはならなかったのだ。

しかし、ここまで関東でも記録が伸びてくると、もうU家氏の記録を塗り替えるのも時間の問題かも知れない…。

N藤氏が最高のクロスカントリーデーと読んだのは、3月27日。

クロスカントリーで記録が期待できる気象条件とは、どこまで追い風となる南風が吹いているか…。

普通は良い気象条件の時でも、せいぜい山形市あたりまでなのだが、3月27日は、なんと尾花沢まで南風が入るという予報…。

確かにこの予報ならば、十分日本記録が塗り替えられそうだ!

…。

と、ビッグなことを言う私ではあるが、実は今年も選手の回収班…。

でも、回収班は回収班でなかなか楽しい!

3月27日当日…。

いやな高層雲が張ってしまい、選手はなかなかクロスカントリーへと出て行かない…。

ようやく13時を過ぎるあたりで皆、動き始めた。

私も回収班として、上空の選手を確認しながら北へと向かう。

約30キロ地点。烏山で早々に主婦フライヤーSやかがランディング…。

これを拾い、更に北に向かうが…。

やはり、どうも調子が悪いらしい…。

O田氏より、那須に降りたと連絡が入る。

距離は50キロほど…。

近くには、今回のクロスカントリー騒動の火付け役であるN藤氏が降りているという。

まずはO田氏ピックアップ。

お疲れさまでした!

続いてN藤氏。

残念です。お疲れさまでした。

この3名を拾い、スマホで情報を取るも、やはり、他の選手も苦戦…。

結局この日の最高は、Iガキ氏が須賀川まで行ったにとどまる…。

距離は110キロほどか…。

残念ながら、この日は高層雲が張ってしまったこと、並びに、気温減率(上空に行くほど温度が下がる率)が悪かったため、思ったほど距離は伸びなかった…。

しかし、まだまだ3月。ゴールデンウィークまでは十分記録が狙えるため、この後も日本記録が塗り替えられるようなクロスカントリーデーは来るだろう