只今、ハンググライダーのリーディングエッジ(前縁)パネルの交換という、セール修理の荒業を紹介させていただいています。

今回はその続き!

前回までで、古くなったセールのリーディングエッジパネルの切り取りの作業まで紹介させていただきました。

その後なのですが…。

切り取ったセールを型にして、新しいセールクロスをその型通りに切り取ります。

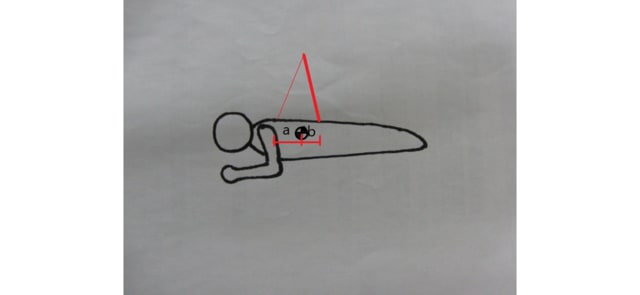

この時注意するのが、型にする古いセールは、前部分が縫い代を残したために短くなっていることです。

そのため、新しくこのパネルを切り出すときは、その縫い代の部分を考えて切断する必要があります。

そこで、両面テープを張り付けて、その縫い代の部分を追加してやります。

この切り取られたセールパネルは、本体に残された縫い代部と、新しいセールパネルの縫い代部が合わせられて縫

製されるわけです。

キレイに切り出されました。寸法は1ミリの誤差もありません。

この新しく切りだされたセールパネルを本体に縫製すると…。

出来ました!

このようにきれいにリーディングエッジパネルの交換ができるわけです。

ここで、ちょっと私の工夫をご紹介!

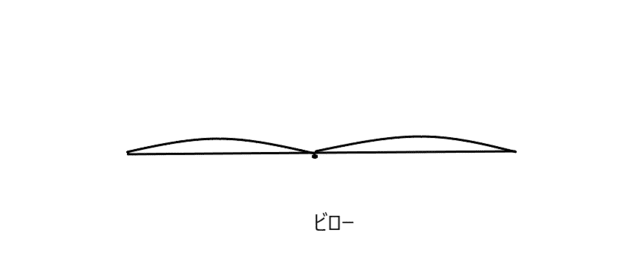

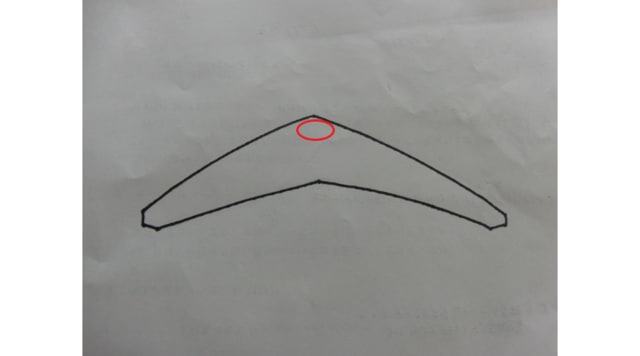

これは、セールの中に挿入するルミラーです。

ルミラーはプラスチックシートの一種で、これが挿入されることにより、翼にとって一番大事なリーディングエッジの形状がきれいに成型されるの

です。

軽量飛行機やグライダー、模型飛行機などではプランクと呼ばれているものに相当します。

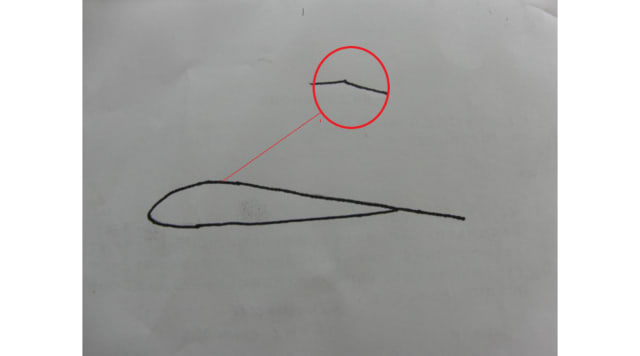

私はこのルミラーに、いつも以下のようなひと工夫をしています。

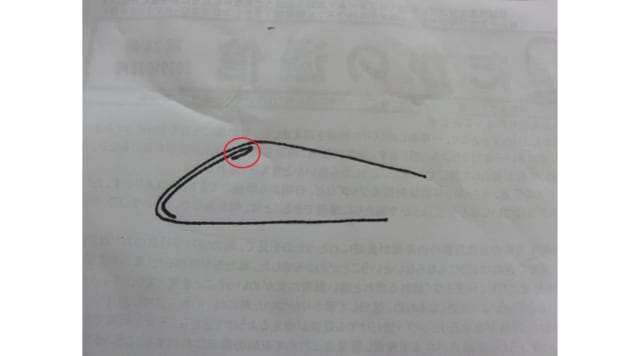

上の写真のように、翼端の方の下面側に相当する部分を、一部カットし、柔らかさが出るようにしています。

これだけでも少し、ロールのコントロールが軽くなります。

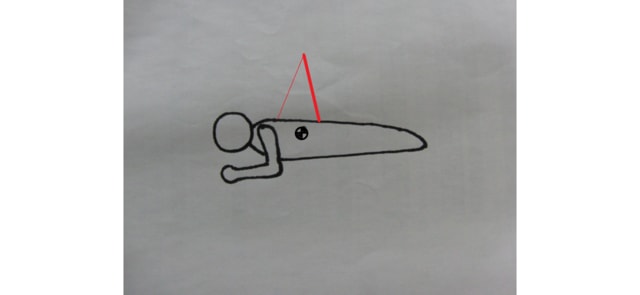

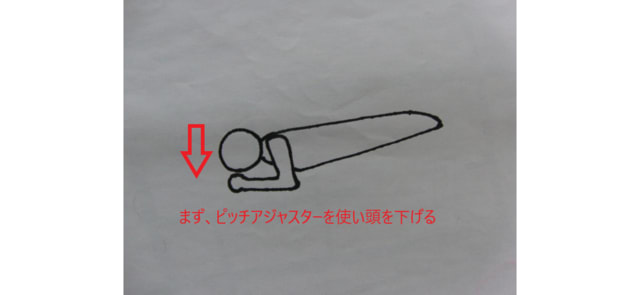

さて、出来上がったセールにフレームを突っ込み、グライダーをセットアップしてみます。

思い通りにきれいに仕上がりました!

後は実際にグライダーを飛ばしてチューニングですね!

今回のこの作業、基本的には業務では請け負ってはいません。

理由は、現在のハンググライダーではセールの作り方が複雑になり、一筋縄ではできない作業だからです。

また、取り換える新しいセールクロスも、日本ではかなり入手が困難であることもあります。

今回は、私自身のセール修理の技術を上げるための挑戦として行いました!

今回はその続き!

前回までで、古くなったセールのリーディングエッジパネルの切り取りの作業まで紹介させていただきました。

その後なのですが…。

切り取ったセールを型にして、新しいセールクロスをその型通りに切り取ります。

この時注意するのが、型にする古いセールは、前部分が縫い代を残したために短くなっていることです。

そのため、新しくこのパネルを切り出すときは、その縫い代の部分を考えて切断する必要があります。

そこで、両面テープを張り付けて、その縫い代の部分を追加してやります。

この切り取られたセールパネルは、本体に残された縫い代部と、新しいセールパネルの縫い代部が合わせられて縫

製されるわけです。

キレイに切り出されました。寸法は1ミリの誤差もありません。

この新しく切りだされたセールパネルを本体に縫製すると…。

出来ました!

このようにきれいにリーディングエッジパネルの交換ができるわけです。

ここで、ちょっと私の工夫をご紹介!

これは、セールの中に挿入するルミラーです。

ルミラーはプラスチックシートの一種で、これが挿入されることにより、翼にとって一番大事なリーディングエッジの形状がきれいに成型されるの

です。

軽量飛行機やグライダー、模型飛行機などではプランクと呼ばれているものに相当します。

私はこのルミラーに、いつも以下のようなひと工夫をしています。

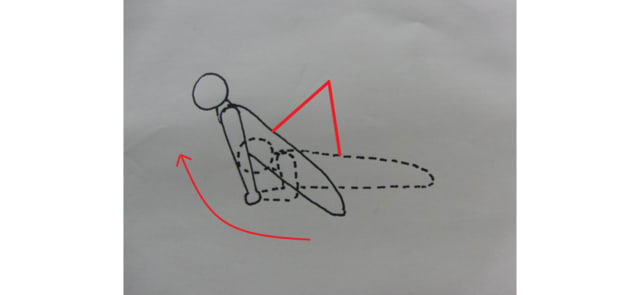

上の写真のように、翼端の方の下面側に相当する部分を、一部カットし、柔らかさが出るようにしています。

これだけでも少し、ロールのコントロールが軽くなります。

さて、出来上がったセールにフレームを突っ込み、グライダーをセットアップしてみます。

思い通りにきれいに仕上がりました!

後は実際にグライダーを飛ばしてチューニングですね!

今回のこの作業、基本的には業務では請け負ってはいません。

理由は、現在のハンググライダーではセールの作り方が複雑になり、一筋縄ではできない作業だからです。

また、取り換える新しいセールクロスも、日本ではかなり入手が困難であることもあります。

今回は、私自身のセール修理の技術を上げるための挑戦として行いました!