愛知高原国定公園・岩屋堂公園

ある場所を目指し走行していた時、道路標識に「岩屋堂」の案内が目に入り、反射的にハンドルを右に切った

駐車場から500m程歩き、先の見えない舗装された道を上って行く

加藤新右ヱ衛門像

舗装された道を上った所に広場があり、その一画にこの像が置かれている

石炭窯を築いて焼成法を研究。瀬戸美濃地方の業者に呼びかけ普及させた人物だという

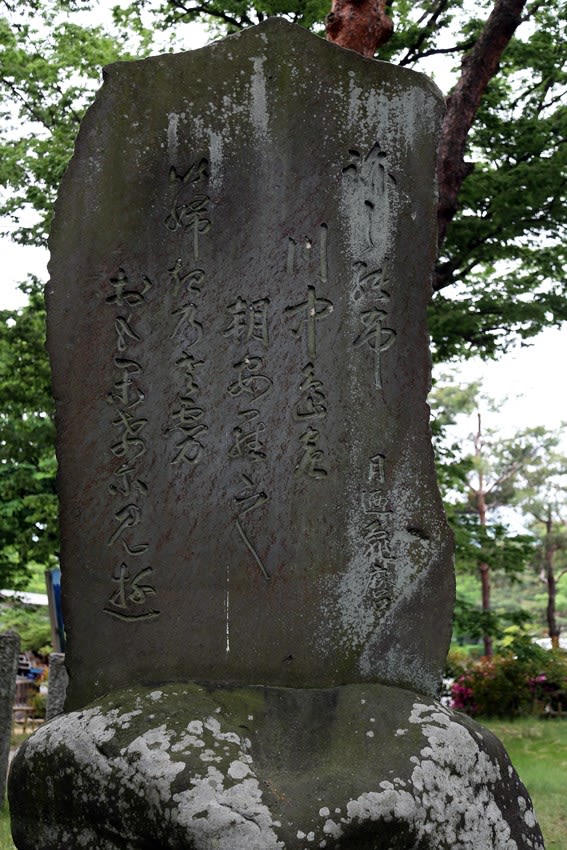

更に数m進むと、「御身浄地……」の文字の刻まれた岩がある

岩屋堂

725年(紳亀2年)行基がこの地に草庵を作り、この岩窟内で三体の仏像を彫刻し、聖武天皇の病気平穏を祈願したという霊跡

入口左側に安置されている小振りの石仏「不動明王」

岩窟内に入る入口。浄源寺の奧の院になっている

岩窟内の様子

こちらがもう一つの入口になる。自然の力の凄さを感じる

近くにある階段を見上げると、お堂が見えたので上ることにした

まだ旅の初めで、寺社の階段の昇降に体が慣れていないため、息切れに加えて膝にも痛みがある

毘沙門堂

石柱には「毘沙門天王」

額には「遊行庵」

手水鉢

暁明ヶ滝

岩屋堂周辺にくると水の流れる音が心地よく耳に入ってくる

数十m先にこの小さな滝が見えてくる

寒い北海道から来て、いきなりの強い日差しと30度近い気温に体が順応しない

しばらくの間、滝から流れる水を見ながら涼と疲れをとった

レンズを引くとこのような大自然の中にある小さな滝である

岩屋堂から駐車場に戻り、本来の目的地に向かう

撮影 令和元年5月15日

ある場所を目指し走行していた時、道路標識に「岩屋堂」の案内が目に入り、反射的にハンドルを右に切った

駐車場から500m程歩き、先の見えない舗装された道を上って行く

加藤新右ヱ衛門像

舗装された道を上った所に広場があり、その一画にこの像が置かれている

石炭窯を築いて焼成法を研究。瀬戸美濃地方の業者に呼びかけ普及させた人物だという

更に数m進むと、「御身浄地……」の文字の刻まれた岩がある

岩屋堂

725年(紳亀2年)行基がこの地に草庵を作り、この岩窟内で三体の仏像を彫刻し、聖武天皇の病気平穏を祈願したという霊跡

入口左側に安置されている小振りの石仏「不動明王」

岩窟内に入る入口。浄源寺の奧の院になっている

岩窟内の様子

こちらがもう一つの入口になる。自然の力の凄さを感じる

近くにある階段を見上げると、お堂が見えたので上ることにした

まだ旅の初めで、寺社の階段の昇降に体が慣れていないため、息切れに加えて膝にも痛みがある

毘沙門堂

石柱には「毘沙門天王」

額には「遊行庵」

手水鉢

暁明ヶ滝

岩屋堂周辺にくると水の流れる音が心地よく耳に入ってくる

数十m先にこの小さな滝が見えてくる

寒い北海道から来て、いきなりの強い日差しと30度近い気温に体が順応しない

しばらくの間、滝から流れる水を見ながら涼と疲れをとった

レンズを引くとこのような大自然の中にある小さな滝である

岩屋堂から駐車場に戻り、本来の目的地に向かう

撮影 令和元年5月15日