訪問日 令和元年11月3日

昨夜は2年毎に開催している学生時代の同期会をプレ五輪と称して東京で開催

2日目は道路の渋滞が予想されるため電車で日光に移動した

日光東照宮

この選択は大正解で車なら身動きがとれなくなっていた

東武日光駅から循環バスを利用し東照宮へ向かう予定だったが、渋滞のため徒歩の方が早いと判断し昔話をしながら歩く

疲労しかけたことに目的地に到着したが、この観光客の賑わいぶりには正直驚いた

この重要文化財の五重塔を撮るために前年に訪れたが、この日はこの一枚だけ

「三猿」の建物付近もこのような状態

少しズルをしながら三猿に近づく

陽明門前の入口側通路は特に混雑していて、階段付近は注意が必要なほどだ

反対側からも

立ち止まって、ゆっくり写真を撮るなどとてもできない状態だった

流れに逆らって堂々と歩いているのが私の仲間の二人だ。

自分の意思ではなく、人の流れにのみ込まれて歩いている状態だったので、すぐ戻ることにした

拝観券売り場には長蛇の列。日光東照宮単独拝観券1,300円×○○万人=…… と計算してしまう

昼食後、旅館へ向かって歩いている途中に「金谷ホテル歴史館」があった

日本初の西洋式リゾートホテル「金谷ホテル」

その歴史を今日も形として残している「金谷侍屋敷」

日本人特有の外国人へのおもてなしの原点がここにあるという

日光田母沢御用邸記念公園

数分歩くと、大きな門が見えてきた。栃木県立の都市公園(歴史公園)である。ここに寄るらしい

元は皇太子時代の大正天皇の静養所として造営された旧御用邸の建物と庭園を公園として整備し一般公開している

病弱であった皇太子の避暑地向けの静養先

明治期以降に数多く造られた御用邸建築のうち、全体がほぼ完存する唯一の例として貴重であり、建造物群は国の重要文化財に指定されている

表御食堂(重要文化財)

赤坂離宮から移築。明治時代の建物

床は檜の柾目寄木張りで90年経った現在でも狂いのない「匠の技」がいきている

御玉突所(ビリヤード室)

障子紙の貼り方も皇室では違うと説明を受けた

謁見所(重要文化財)

大正時代増築部

このような便器も初めて見た

劔璽(けんじ)の間

皇位継承の象徴である天叢雲剣の複製と、八尺瓊勾玉の安置するための3畳の小部屋である

劔璽は、天皇の1泊以上の行幸にはともにする習わしである。剣と勾玉の安置所には繧繝縁(うんげんべり)の畳が置かれている

御寝室

天皇の寝室。旧紀州徳川家中屋敷部分の2階にある。御座所、御学問所と異なり、畳敷きである

また、この部屋のみ電灯を用いず燭台を置く

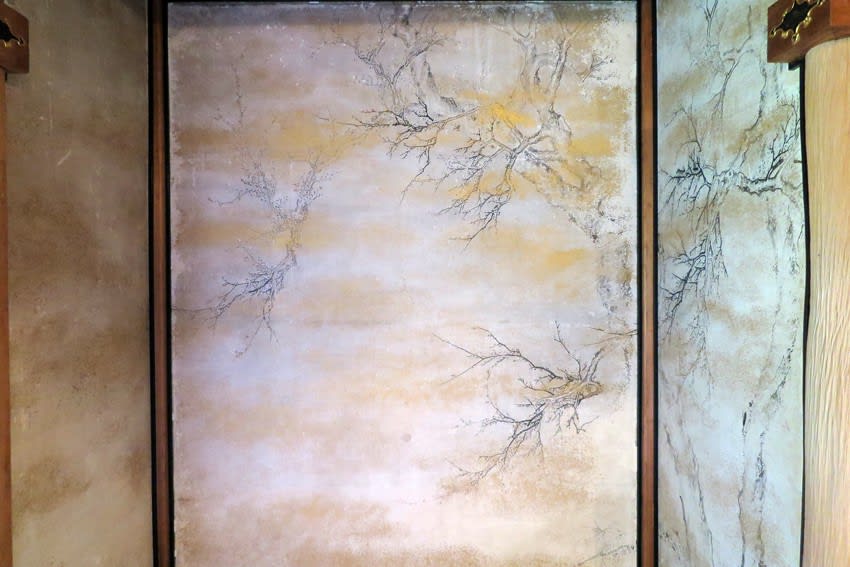

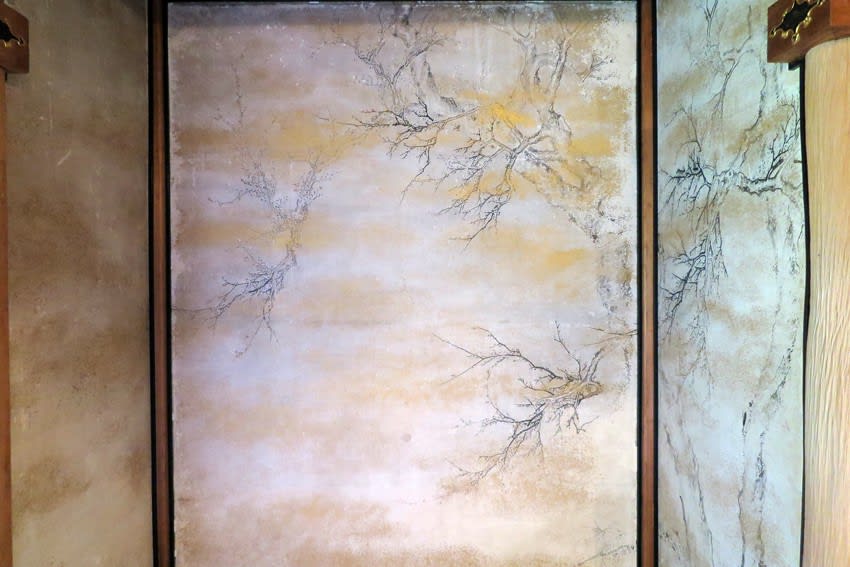

御座所(重要文化財)

大正天皇の執務室・居間。赤坂離宮から移築した旧紀州徳川家中屋敷部分の1階にある

床(とこ)・棚を設けた和室だが、床(ゆか)にはじゅうたんを敷き、天井からはシャンデリアを吊るした和洋折衷形式になる

この部屋と御学問所、謁見所のじゅうたんは20色のアキスミンスター織である

撮影 令和元年11月3日

昨夜は2年毎に開催している学生時代の同期会をプレ五輪と称して東京で開催

2日目は道路の渋滞が予想されるため電車で日光に移動した

日光東照宮

この選択は大正解で車なら身動きがとれなくなっていた

東武日光駅から循環バスを利用し東照宮へ向かう予定だったが、渋滞のため徒歩の方が早いと判断し昔話をしながら歩く

疲労しかけたことに目的地に到着したが、この観光客の賑わいぶりには正直驚いた

この重要文化財の五重塔を撮るために前年に訪れたが、この日はこの一枚だけ

「三猿」の建物付近もこのような状態

少しズルをしながら三猿に近づく

陽明門前の入口側通路は特に混雑していて、階段付近は注意が必要なほどだ

反対側からも

立ち止まって、ゆっくり写真を撮るなどとてもできない状態だった

流れに逆らって堂々と歩いているのが私の仲間の二人だ。

自分の意思ではなく、人の流れにのみ込まれて歩いている状態だったので、すぐ戻ることにした

拝観券売り場には長蛇の列。日光東照宮単独拝観券1,300円×○○万人=…… と計算してしまう

昼食後、旅館へ向かって歩いている途中に「金谷ホテル歴史館」があった

日本初の西洋式リゾートホテル「金谷ホテル」

その歴史を今日も形として残している「金谷侍屋敷」

日本人特有の外国人へのおもてなしの原点がここにあるという

日光田母沢御用邸記念公園

数分歩くと、大きな門が見えてきた。栃木県立の都市公園(歴史公園)である。ここに寄るらしい

元は皇太子時代の大正天皇の静養所として造営された旧御用邸の建物と庭園を公園として整備し一般公開している

病弱であった皇太子の避暑地向けの静養先

明治期以降に数多く造られた御用邸建築のうち、全体がほぼ完存する唯一の例として貴重であり、建造物群は国の重要文化財に指定されている

表御食堂(重要文化財)

赤坂離宮から移築。明治時代の建物

床は檜の柾目寄木張りで90年経った現在でも狂いのない「匠の技」がいきている

御玉突所(ビリヤード室)

障子紙の貼り方も皇室では違うと説明を受けた

謁見所(重要文化財)

大正時代増築部

このような便器も初めて見た

劔璽(けんじ)の間

皇位継承の象徴である天叢雲剣の複製と、八尺瓊勾玉の安置するための3畳の小部屋である

劔璽は、天皇の1泊以上の行幸にはともにする習わしである。剣と勾玉の安置所には繧繝縁(うんげんべり)の畳が置かれている

御寝室

天皇の寝室。旧紀州徳川家中屋敷部分の2階にある。御座所、御学問所と異なり、畳敷きである

また、この部屋のみ電灯を用いず燭台を置く

御座所(重要文化財)

大正天皇の執務室・居間。赤坂離宮から移築した旧紀州徳川家中屋敷部分の1階にある

床(とこ)・棚を設けた和室だが、床(ゆか)にはじゅうたんを敷き、天井からはシャンデリアを吊るした和洋折衷形式になる

この部屋と御学問所、謁見所のじゅうたんは20色のアキスミンスター織である

撮影 令和元年11月3日