川中島古戦場

歴史上有名な場所で一度行ってみたいと思っていたが、その場所が何処にあるかなど確認していなかった

偶然の出来事だが、松代城に向かう途中、走行していた道路横に案内があった

「武田・上杉両雄 一騎打ちの地」

予期していなかった、さらに憧れの地だけに気持ちが高ぶる

八幡社

平安中期、源顕清が信濃に流されたとき、この地に八幡大神を鞘堂内の神殿に祀られたことから、この広原一帯を八幡原と名づけた。

手水舎

川中島合戦で破壊された神殿を信玄は高坂弾正に命じて社殿を再建させた

その後松代藩真田家が明治維新まで祭祀、修繕の管理運営をしてきた

執念の石

合戦の最中、身辺が手薄となった信玄めがけて謙信が切り込んできた時、中間頭の原大隅が傍らにあった信玄の槍を馬上の謙信めがけて突き出したが、鎧の肩の上にそれた

残念なりと返す槍で打下したとき馬に当たり、馬は跳ね上がってその場を狂奔し去った

謙信を取り逃がし、無念やるかたない原大隅は、傍らにあったこの石を槍で突き刺したという

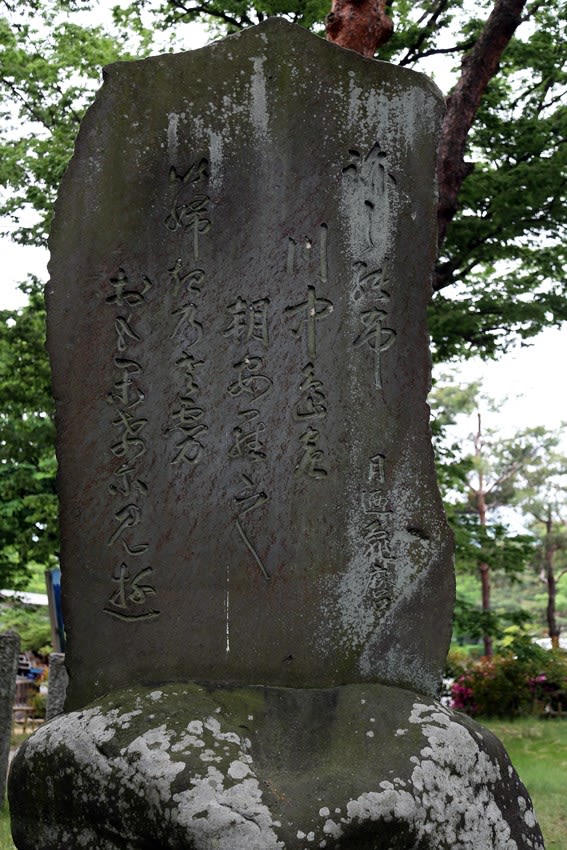

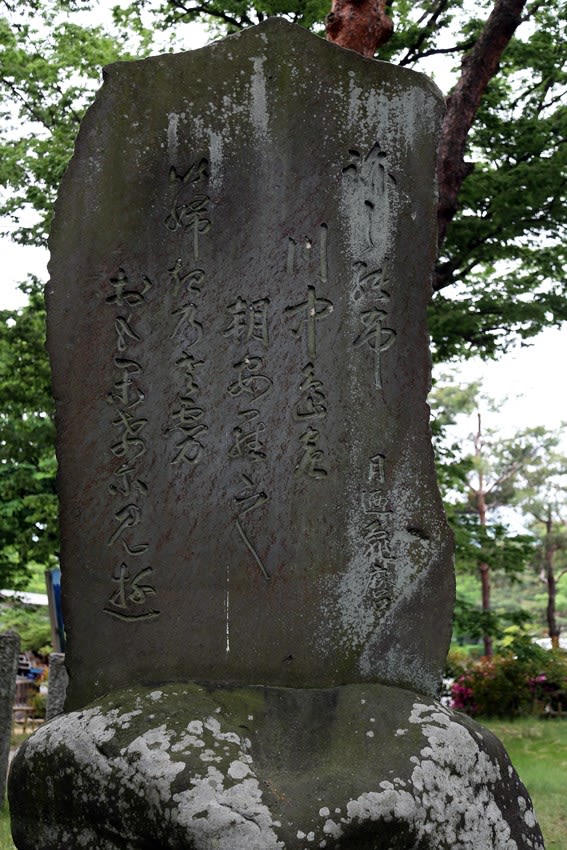

芭蕉句碑

「十六夜も また更科の 郡かな」

武田信玄・上杉謙信一騎討像

雑誌等で何度か見たことがあり、この場に立ってみたかっただけに嬉しい

首塚「敵に塩を送る」

以前は屍塚と呼ばれ、永禄4年(1561)9月10日の戦いの後、武田側の海津城主高坂弾正が激戦地となった

一帯の戦死者(6000余人)の遺体を敵味方の別なく集め、手厚く葬った塚の一つ

これを知った上杉謙信は大変感激し、後に塩不足に悩む武田に対し

「われ信玄と戦うもそれは弓矢であり、魚塩にあらず」と直ちに塩を送り、この恩に報いたといわれている

川中島合戦をしのぶ田中月亀翁父子の歌碑

「跡しのぶ 川中島の朝あらし いぶきのさ霧 おもかげに見ゆ」

逆槐(さかさえんじゅ)

山本勘助等の進言による「キツツキ戦法」により、この場所に土塁を積み重ね、土塁の土どめに自生の「槐(えんじゅ)の杭」を打ち込んだ

その後、400年を経てこのような巨木に成長したという

三太刀七太刀之跡

馬上より謙信は信玄にむけて流星一閃、信玄は軍配で受けたが、続く二の太刀で腕を、三の太刀で肩に傷を負った

後に軍配を調べたところ刀の跡が七か所もあったといわれ、三太刀七太刀之跡という

この両雄、互いに戦いを楽しんでいたのではないかと思ったりしている。両者とも病死による引き分けか

撮影 平成29年5月24日

歴史上有名な場所で一度行ってみたいと思っていたが、その場所が何処にあるかなど確認していなかった

偶然の出来事だが、松代城に向かう途中、走行していた道路横に案内があった

「武田・上杉両雄 一騎打ちの地」

予期していなかった、さらに憧れの地だけに気持ちが高ぶる

八幡社

平安中期、源顕清が信濃に流されたとき、この地に八幡大神を鞘堂内の神殿に祀られたことから、この広原一帯を八幡原と名づけた。

手水舎

川中島合戦で破壊された神殿を信玄は高坂弾正に命じて社殿を再建させた

その後松代藩真田家が明治維新まで祭祀、修繕の管理運営をしてきた

執念の石

合戦の最中、身辺が手薄となった信玄めがけて謙信が切り込んできた時、中間頭の原大隅が傍らにあった信玄の槍を馬上の謙信めがけて突き出したが、鎧の肩の上にそれた

残念なりと返す槍で打下したとき馬に当たり、馬は跳ね上がってその場を狂奔し去った

謙信を取り逃がし、無念やるかたない原大隅は、傍らにあったこの石を槍で突き刺したという

芭蕉句碑

「十六夜も また更科の 郡かな」

武田信玄・上杉謙信一騎討像

雑誌等で何度か見たことがあり、この場に立ってみたかっただけに嬉しい

首塚「敵に塩を送る」

以前は屍塚と呼ばれ、永禄4年(1561)9月10日の戦いの後、武田側の海津城主高坂弾正が激戦地となった

一帯の戦死者(6000余人)の遺体を敵味方の別なく集め、手厚く葬った塚の一つ

これを知った上杉謙信は大変感激し、後に塩不足に悩む武田に対し

「われ信玄と戦うもそれは弓矢であり、魚塩にあらず」と直ちに塩を送り、この恩に報いたといわれている

川中島合戦をしのぶ田中月亀翁父子の歌碑

「跡しのぶ 川中島の朝あらし いぶきのさ霧 おもかげに見ゆ」

逆槐(さかさえんじゅ)

山本勘助等の進言による「キツツキ戦法」により、この場所に土塁を積み重ね、土塁の土どめに自生の「槐(えんじゅ)の杭」を打ち込んだ

その後、400年を経てこのような巨木に成長したという

三太刀七太刀之跡

馬上より謙信は信玄にむけて流星一閃、信玄は軍配で受けたが、続く二の太刀で腕を、三の太刀で肩に傷を負った

後に軍配を調べたところ刀の跡が七か所もあったといわれ、三太刀七太刀之跡という

この両雄、互いに戦いを楽しんでいたのではないかと思ったりしている。両者とも病死による引き分けか

撮影 平成29年5月24日

正に謙信が信玄に目の先まで押しより、それを扇(軍配)で受け止めたというのは全くの創造的表現ではないようですね。素晴らしい彫像を見せて頂きました。

謙信が信玄に「塩」を送ったのはあり得ないという作家もいます。でもブログのような解釈の石がある限り嘘ではないと思います。スポーツマンシップのような美しさと感じます。

かつてのテニスの国際大会で相手選手が滑って転んだのでロビングでボールを高く上げて相手が拾えるように手を緩めたという美談…日本人の心の優しさが話題になりました。いろいろとスポーツ界ではあります。

戦も正にスポーツそのものと捉えられようと思います。

最近は時代小説を読まなくなりましたが、数年前までは同じような内容のものを必至で読みました。読んでいる風景とブログの彫像に違いがないのが嬉しかったです。ありがとうございました。

「敵に塩を送る」という話しも、ことわざとしては知っていましたが、裏話を現地で知って感激してしまいました。「スポーツマンシップのような美しさ」私も同じ思いをしていました。

偶然立ち寄った場所でしたが、敵味方関係なく手厚く葬る、それに感激して敵に塩を送るなど、日本人に流れている重要な部分を感じました。