大江・岩波集団自決訴訟で、被告の大江健三郎は沖縄を訪問していながら一度も肝心の慶良間島で集団自決の現地取材をすることなく、事実誤認の多い『鉄の暴風』をネタ本にして『沖縄ノート』を書きあげ、同書で原告に罵詈雑言を浴びせ梅澤・赤松両隊長の名誉を棄損した。

ノーベル文学賞を受賞した大江氏の『沖縄ノート』は昭和45年以来、既に50版を重ねているが、彼は軍命令を出した隊長について「あまりにも巨きい罪の巨塊」などと断罪し、公開処刑がふさわしいとまで言い切っている。

参考までに昭和45年初版の大江健三郎著『沖縄ノート』から一部抜粋してみよう。

<慶良間列島においておこなわれた、七百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。

2)原告が、原告梅澤及び赤松大尉の名誉を毀損していると主張する本件書籍三の記述の「その1」は次のとおりである。

「慶良間列島において行われた、7百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生、という命題はこの血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷たらしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本人が総合的な規模でそのまま反復しているものなのであるから、かれが本土の日本人に向かって、なぜおれひとり自分を咎めねばならないのかね?と開きなおれば、たちまちわれわれは、かれの内なるわれわれ自身に鼻つきあわせてしまうであろう。」(69~70頁)

原告は、上記本件記述は原告梅澤及び赤松大尉が集団自決命令を下したとの事実を摘示するものであると主張するが、本件記述は、①集団自決命令が座間味島の守備隊長によって出されたことも、原告梅澤を特定する記述もなく、また、②集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたことも、赤松大尉を特定する記述もなく、一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、原告梅澤及び赤松大尉についてのものと認識されることはなく、原告梅澤や赤松大尉が集団自決を命じたと認識されるものでは全くない。

したがって、本件記述が、原告梅澤、赤松大尉の名誉を毀損するということはありえないし、原告赤松固有の名誉を毀損するということもありえない。また、原告赤松の赤松大尉に対する敬愛追慕の情を侵害するということもありえない。

②『鉄の暴風』と『戦闘概要』『戦況報告書』は記載内容が酷似しており、別の文章とは思われない程の類似性があること、結局、子引き、孫引きであり、最初が間違えていれば、次々と間違いが繰返される構図である。

③『鉄の暴風』と『戦闘概況』赤松隊長の自決命令の記載があるが、渡嘉敷村当局である古波蔵村長、屋比久孟祥防衛隊長が関与して作成した『戦況報告書』には赤松隊長の自決命令はないこと。

■最重要証人山城安次郎の沈黙の謎

大江・岩波集団自決訴訟で、被告の大江健三郎は沖縄を訪問していながら一度も肝心の慶良間島で集団自決の現地取材をすることなく、事実誤認の多い『鉄の暴風』をネタ本にして『沖縄ノート』を書きあげ、同書で原告に罵詈雑言を浴びせ梅澤・赤松両隊長の名誉を棄損した。

ノーベル文学賞を受賞した大江氏の『沖縄ノート』は昭和45年以来、既に50版を重ねているが、彼は軍命令を出した隊長について「あまりにも巨きい罪の巨塊」などと断罪し、公開処刑がふさわしいとまで言い切っている。

参考までに昭和45年初版の大江健三郎著『沖縄ノート』から一部抜粋してみよう。

<慶良間列島においておこなわれた、七百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。

沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生、という命題はこの血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷たらしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本らしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本人が綜合的な規模でそのまま反復しているものなのであるから、かれが本土の日本人に向かって、なぜおれひとりが自分を咎めねばならないのかね? と開きなおれば、たちまちわれわれは、かれの内なるわれわれ自身に鼻つきあわせてしまうだろう>

<慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。かれは、しだいに希薄化する記憶、歪められた記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいてかれは自己弁護の余地をこじあけるために、過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、一九四五年の事実に立って反論する声は、実際誰もが沖縄でのそのような罪を忘れたがっている本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。一九四五年の感情、倫理感に立とうとする声は、沈黙に向かってしだいに傾斜するのみである>

■決定的大ウソ、■梅澤隊長の不明死

梅澤少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した。

いうまでもなく、座間味村の梅澤裕戦隊長は健在で、現在係争中の「集団自決訴訟」の原告の一人として戦っている。人間の生死に関わる明らかな事実誤認は論外としても「梅澤少佐のごとき」とか「朝鮮人慰安婦らしきもの」といった表現には、執筆者自身の感情が滲みだしており、沖縄戦の記述というより、個人攻撃の「怪文書」の類といわれても仕方がない。

太田は取材相手を覚えていないし、メモも残っていないと言っているが、筆者(江崎)は、このガセネタの発信源は、梅澤と共に座間味村で米軍の猛攻撃を体験した山城を」おいてほかにあり得ないと確信する。発信源が山城であるとする根拠は後に詳述するが、「梅澤不明死」に関しては、大田記者は『鉄の暴風』が発刊されてから36年後の昭和61年、『沖縄タイムス』紙上で「梅澤隊長”生死”の誤記」と題して弁明記事を書いた。

誤記と弁明

発刊後三十六年経ってからの弁明も不可解だが、その弁明自体が子供の言い訳のような開き直りに終始している。

長くなるが次に引用したい。

戦後四十一年にあたって――梅澤隊長”生死”の誤記ーー

の慶良間の戦闘だが、『鉄の暴風』のなかの座間味の戦記で、同島の隊長であった梅澤少佐に関する部分に誤記があった。「不明死を遂げた」と記録された、その梅澤元少佐が、現に生きていることが、あとでわかったのである。『鉄の暴風』のその部分(同書41頁末尾)は、1980年7月15日刊行の第九版から削除してあるが、その誤記の責任者は、じつは、当時沖縄タイムスの記者で会った、この私である。(略)あれは座間味の戦争体験者の座談会をそのまま記録したものであって、梅澤隊長の消息については、あの「誤記」のような説明を受けたのである。(『沖縄タイムス』1986年8月15日付)

これでは「誤記」の弁明にはなっておらず。井戸あた会議のうわさ話を鵜呑みにしてそのまま記事にしたと言われても仕方がないが、太田はさらに続けて「誤記」した理由について次のようにとぼけている。「『誤記』のようなウワサがあったようである」と。

何よりも原文の「梅澤少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した」という侮蔑的記述そのものは引用せずに。「不明死を遂げた」の一言に留めており、しかも「誤記」とカッコ付きで論じているのも不可解である。さらに梅澤が抗議したことに対して逆切れとも取れる次のような発言をしている。

「生きている」のに「死んだ」と報じられたことを梅澤氏は抗議しているようだが、「俺は死んでいない」「投降したのだ。そしてこの通り生きているではないか」という意味の抗議だろうか。

それにしても、と私は思う。というのは『鉄の暴風』の初版が出版されたのは1950年8月15日である。それから三十余年間、タイムス社が自主的に「誤記」の部分を削除するまで、梅澤氏は自分の所在地さえ知らせてないようだし、「誤記」の訂正の申し入れもしていないという。『鉄の暴風』の版元が自主削除してから6年も過ぎて、なぜいまごろから「真相」を明かすのだろうか。その辺の梅澤氏の心情は不可解というしかない。

「誤記」の削除はタイムス社が「自主的」に行ったと繰り返し強調しているが、自主的だろうが何だろうが、個人の尊厳を傷つける「誤記」を削除するのは出版社として当然の責務であり、加害者としての認識を欠いて逆切れする太田に怒りさえ感じる。念のため記しておくが。「誤記」による被害者は梅澤であり、それに対する梅澤の抗議を不可解であると逆切れする太田の弁明こそまさに不可解ではないか。

「自主削除してから6年も過ぎて、なぜいまごろから「真相」を明かすのだろうか。その辺の梅澤氏の心情は不可解というしかない」という逆切れ記述には、怒りを通り越して言葉を失う。

「梅澤不明死」の記述はすでに削除済みだから問題にするには当たらないという向きもあるが、削除後に「誤記」を恥じて黙していたのならともかく、「ウワサだけど当時は仕方なかった」といった太田の執筆姿勢が問題であり、一事が万事、その執筆姿勢こそ『鉄の暴風』の記述全体が伝聞情報の「物語」であることの証左である。

太田は次のように弁明して『鉄の暴風』のデタラメさを自ら吐露してくれる。

ただ、「誤記」のようなウワサはあったようである。あの小さな島で、しかも、当時、一番重要だった人物が、その後どうなったか知らないほど、島の人たちは全ての情報から遮断され、孤立した状態のなかにおかれていたことがわかる。『鉄の暴風』執筆当時、私としては、島の人たちの言葉を信じるほかはなかった。梅澤隊長がどいう方法で投降したのか、島の人たちでさえ知りえなかった事実をさぐりだすほどの余裕は、当時の私にはなかったのである。(「太田良博著作集⑤ 諸事雑考」41頁)

『鉄の暴風』について、係争中の「集団自決訴訟」(大江・岩波訴訟)第一審判決で裁判長は「民間から見た歴史資料としてその史料価値は否定しがたい」と、その記述内容を評価している。 裁判長が『鉄の暴風』の「梅澤不明死」の記述が削除されなかった事情を承知していたかわからないが、太田の弁明文を読み、取材者も特定できない事実無根の「ウワサ」を記述していたと知ったら、『鉄の暴風』の評価も当然違っていただろう。

誰が「梅澤不明死」を売り込んだか

「不明死はざだんかいのウワサだった」という太田の弁明にもかかわらず、筆者は「誤記」の情報源は山城安次郎であると確信するのであるが、太田記者も山城も既に亡くなってしまった現在、本人たちに確認する術はない。

だが、「梅澤不明死説」の情報元は山城であるという根拠は、次のような諸点から明らかである。

①太田は新聞記者として情報提供者を追い求めたという話は皆無に近く、もっぱら受動的に持ち込まれる情報に対応していた。そんな中で山城以外に当時の座間味島の状況を知る人物に取材したという形跡もなければ、本人が座間味に取材に行った事実もない。残る可能性は自ら日本軍の告発にタイムス社を訪れた山城を除いて考えることはできない。

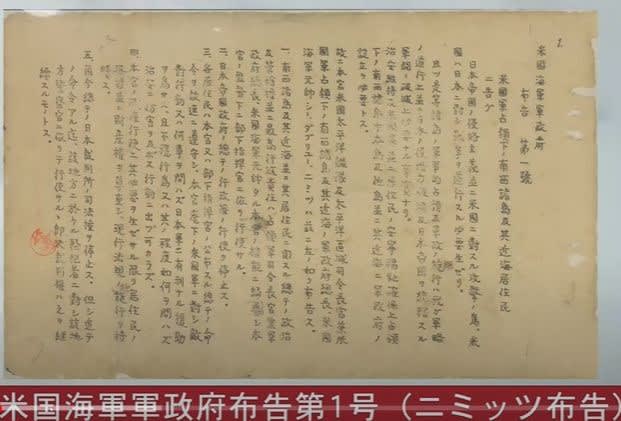

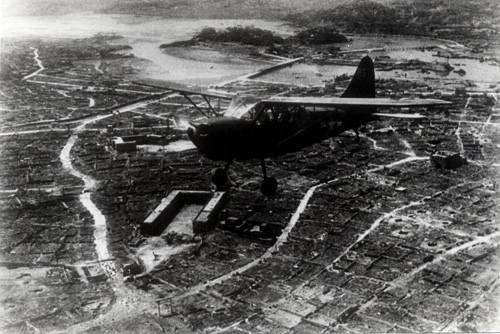

➁『鉄の暴風』は単行本になる前は『沖縄タイムス』の連載記事であり、同時に唯一の娯楽であったラジオ放送で全島に放送されいる。沖縄住民は日本本土でQHGによって放送された『真相はかふだ』を聞いたのと同じ心境で『鉄の暴風』に耳を澄ましていた。『真相はかふだ』は昭和20年に始まったNHKのラジオ番組で、日本軍の残虐性をはじめ、この戦争がいかに間違ったものであったかを繰り返し宣伝し、日本人の心に戦争に対する贖罪意識を植えつけようとした。 だが、実際は脚本・演出までGHQの民間情報局が担当し、NHK独自番組のように放送されていたのである。

米軍の情報管理の特に厳しかった沖縄で、新聞に情報を売り込んでいた山城が、新聞記事やラジオ放送で放送されていた『鉄の暴風』に全く気付かないはずはなく、むしろ特別の関心を持ってその内容に注目していたことは間違いない。 仮に。山城が「梅澤不明死」という「ガセネタを売り込んでいないとしたら、当然記述の間違いに気が付いて『沖縄タイムス』に訂正を申し出るはずであるが、このガセネタが事実誤認として実際に削除されるのは30年後の改定版になってからである。

梅澤隊長は太田記者によって、実に30年もの間「不明死」させられていたのである。

太田が座間味島の集団自決の体験者である山城に取材しながら肝心の座間味の状況は取材できなかったという取材態度は、記者として失格と言われても仕方がない。このように新聞記者として不適格と思える太田に、『沖縄タイムス』は何ゆえ社を挙げて企画した『鉄の暴風』の執筆を委ねたのか。

その謎を解く鍵は太田の沖縄タイムス入社直前の職にあった。

太田の経歴を見ると『鉄の暴風』の監修者である豊平良顕や共著者の牧港篤三のような戦前からの新聞記者ではない。 そもそも太田と『沖縄タイムス』との関係は、『沖縄タイムス』の月刊誌にエッセイ、詩、短編小説などを寄稿していた、いわば文学好きの投降者と新聞社という関係だったという。 太田が戦後アメリカ民政府に勤務しているとき、沖縄タイムスの豊平良顕に呼ばれ、企画中の『鉄の暴風』の執筆を始めたことになっているが、太田は戦時中通訳としてインドネシアで軍務経験があり語学は得意であった。

太田の略歴にある沖縄民政府とは琉球政府のことではなく、琉球政府を統治する米軍側の米民政府のことで、沖縄の政治や思想統治に君臨した通称ユースカーという組織を意味している。 米民政府勤務の語学が得意の太田が「米軍の意思」を盛り込んだ沖縄タイムス社の『鉄の暴風』の執筆に、ベテラン記者をさておいてピンチヒッターのように駆り出されたのだ。

『鉄の暴風』の執筆時に、米軍側と『沖縄タイムス』そして大田の間に「共通の思惑』が有ったと考えても不思議ではないだろう。(『沖縄戦「集団自決」の謎と真実』)山城安次郎氏は太田記者が言う情報提供者の枠を超えた実体験者であり、座間味島の集団自決を証言できる証言者のはずである。

事件を追う事件記者が、わざわざ自社(沖縄タイムス)に飛び込んできた事件の当事者を目前にして、他の事件の情報提供だけを受けて、実体験の事件に関しては何の取材もしなかった。

『鉄の暴風』を執筆をした新聞記者としては誠にお粗末な取材だ。

◇

以下引用の太田記者の「伝聞取材」という批判に対する反論は、「はずがない」の連発と、「でたらめではない」とか「不まじめではない」とまるで記者とも思えない弁解の羅列。

これでは曽野氏に「素人のたわごと」と一刀両断されるのも仕方のないことである。

■「沖縄戦に“神話”はない」

「沖縄戦に“神話”はない」(太田良博・沖縄タイムス)」連載4回目

<体験者の証言記録

『鉄の暴風」の渡嘉敷島に関する記録が、伝聞証拠によるものでないことは、その文章をよく読めばわかることである。

直接体験者でないものが、あんなにくわしく事実を知っていたはずもなければ、直接体験者でもないものが、直接体験者をさしおいて、そのような重要な事件の証言を、新聞社に対して買って出るはずがないし、記録者である私も、直接体験者でないものの言葉を「証言」として採用するほどでたらめではなかった。永久に残る戦記として新聞社が真剣にとり組んでいた事業に、私(『鉄の暴風』には「伊佐」としてある)は、そんな不まじめな態度でのぞんだのではなかった。 >

「「沖縄戦」から未来へ向ってー太田良博氏へのお答え(3)」

(曽野綾子氏の太田良博氏への反論、沖縄タイムス 昭和60年5月2日から五回掲載)

<ジャーナリストか

太田氏のジャーナリズムに対する態度には、私などには想像もできない甘さがある。

太田氏は連載の第三回目で、「新聞社が責任をもって証言者を集める以上、直接体験者でない者の伝聞証拠などを採用するはずがない」と書いている。

もしこの文章が、家庭の主婦の書いたものであったら、私は許すであろう。しかし太田氏はジャーナリズムの出身ではないか。そして日本人として、ベトナム戦争、中国報道にいささかでも関心を持ち続けていれば、新聞社の集めた「直接体験者の証言」なるものの中にはどれほど不正確なものがあったかをつい昨日のことのように思いだせるはずだ、また、極く最近では、朝日新聞社が中国大陸で日本軍が毒ガスを使った証拠写真だ、というものを掲載したが、それは直接体験者の売り込みだという触れ込みだったにもかかわらず、おおかたの戦争体験者はその写真を一目見ただけで、こんなに高く立ち上る煙が毒ガスであるわけがなく、こんなに開けた地形でしかもこちらがこれから渡河して攻撃する場合に前方に毒ガスなど使うわけがない、と言った。そして間もなく朝日自身がこれは間違いだったということを承認した例がある。いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない。 >

『うらそえ文藝』の集団自決特集の対談で、「一フィート運動」の創始者である上原正稔氏が「沖縄タイムス恐喝事件」を暴露したことが話題になった。

当時富村順一氏の恐喝に50万円を脅し取られた沖縄タイムス編集局長新川明氏(後に社長)は、定年退社後も極左評論家として健筆を振るっている。当日記には何度も登場した沖縄タイムスOBである。

新川明

新川明氏は、米軍が写したフィルムの中に、偶々写っていた白旗を持つ少女の映像を発見し、絵本という形で子供たちに「悪逆非道な日本兵」を教え込む平和教育教材を作った。

少女は当時7歳の比嘉富子さんであった。

手製の白旗を掲げ投降する少女の姿は、男服を作り変えたと思われるボロボロのもんぺに裸足のみすぼらしい姿で、健気にも白旗を右手に、左手でカメラのレンズから顔を隠しているように見え、見る者の心を打った。(映画版を見るとカメラに手を振っている様子)

後の調査によると、少女を写したカメラマンは二人いて、一人が記録映画、もう一人がスチル写真を撮影した。

以後白旗の少女の写真は多くの沖縄戦記出版物に転載され見るもの全てを圧倒的感動の渦に巻き込んでいく。

白旗の少女の発掘は、『写真記録「これが沖縄だ」』(1977年)の初版発行の7年後になるので、同書掲載の写真は1987年の改訂版で新たに掲載したのだろう。

■新川明が白旗の少女を捏造ー卑劣な日本兵を創作

白旗の少女が公開されたその翌年の6月には、左翼ジャーナリスト新川明氏(元沖縄タイムス社長)と画家・儀間比呂志氏がコンビを組んで『沖縄いくさものがたり りゅう子の白い旗』という絵本が出版され、同書を原作にしたアニメ映画まで製作されている。

白旗の少女が教科書に載ったり、修学旅行生に紹介され、写真やフィルムを見た多くの人々がその場面に衝撃を受けるのは、白旗を手に投降する少女のけなげな姿にあったのではない。

読者が衝撃を受けたのは、「平和教育」のため、歪曲され、捏造された醜悪な日本兵の姿である。

米軍が提供する沖縄戦の写真を歴史教育に使用するのは異存はない。

だが、事実を捻じ曲げ日本兵貶めるとなると話は別だ。

記録写真を見た「識者」の色メガネを通して、歴史が捏造される典型的例が「白旗の少女」だ。

新川明著『りゅう子の白い旗 沖縄いくさものがたり』には、少女(りゅう子)が白旗を掲げて銃剣を構える米兵に投降する場面(先頭のりゅう子の後ろには両手を上げた多くの日本兵が追随している版画絵)で、少女は日本兵と住民が雑居する壕にもぐりこむが、壕を取り囲む米軍に投降勧告をされ、誰が最初に壕をでるかで日本兵達が醜く言い争う。

■卑劣な日本兵

そのクライマックス・シーンで次のようなくだりがある。

兵隊たちがいいあらそいをはじめました。

「おとなしく出れば殺さないはずだよ」

「では、だれがさいしょに出るのか」

「こういうときは、兵隊さんがさきだよ」

ほかの人たちもいいあらそっています。

「あなたたちは、そんなに死ぬのがこわいのか!」

りゅう子をガマに入れまいとした女の人が叫び出すと

隊長はあわてて雑のう(ものをいれるもの)から白い布をとりだしていいました。

「ためしに子どもをさきに出してみよう!」

ゆっくりと目をあけると

すきとおるひかりのむこうに

アメリカ兵のすがたがみえました。

戦車のかげで鉄砲をかまえたまま

白い歯をみせてわらっています。

ふりかえると、日本兵たちが

両手をあげてついてきました。

おじいさんや女の人も

よろよろとつづいていました。

そのむこうに、ガマが黒い口をあけていました。

同書の「あとがき」には次のように書かれている。

<さる太平洋戦争では中国をはじめたくさんの国の人たちが犠牲になりました。日本の国民もヒロシマやナガサキに代表される大きな被害をうけました。しかし、沖縄戦は、ほかにみられない軍隊の姿をさらけ出しました

本来、軍隊は国土と国民を守ることをタテマエにしていますが、究極的には自国の国土の中でさえ、自国の国民に銃口を向けて食糧を奪い、無闇に住民を殺す存在でしかないことを明らかにしたのです。それが、戦争であることを沖縄戦は教えました。 >

<私たちはこの絵本作りで、沖縄戦世を追体験しました。

はじめに、沖縄一フィート運動の会が入手した米軍の沖縄戦記録フィルムに、爆砕された山の石ころ道を、白旗をかかげて米軍に近づいてくる少女がありました。おかっぱ頭で、モンぺはずたずたに裂け、焦土を踏む素足が痛々しい。

さらに映像は、ロングになり、少女の約十メートル後から、両手をあげて、ついてくる日本兵たちの醜い姿まで写していました。それは、わずか数秒のカットでしたが、見ている私たちにあたえた衝撃は小さくありませんでした。 >

日本軍への憎悪を掻き立てるような文章を書いた新川明氏は、元沖縄タイムス社長で、沖縄紙の論壇からから保守論客を放逐した左翼ジャーナリスト。

また、版画絵を担当した儀間比呂志氏は、沖縄ではよく知られた文化人で、このコンビで作られた絵本は読者に大きなインパクトを与えた。

絵本が糾弾するのは、白旗を持った少女を盾に米兵に命乞いする日本兵の卑劣な姿であった。

■実際はどうであったのかー比嘉富子さんの証言

記録映画版の映像で動画を見ると、虚脱したようにゾロゾロ歩く避難民の列の中に少女を見たカメラマンが、その姿に興味を持ってカメラの焦点を合わせ、気が付いた少女がカメラに手を振ったという印象である。

それを示す他の角度の写真には少女の背景に反対方向に向かって歩く日本兵らしき人(防衛隊という民間人の可能性も)のリュックを背負った姿も映っており、「識者」たちが主張する少女を盾にした卑劣な日本兵という雰囲気は画面からは読み取れない。

1985年、新川明氏が創作した『沖縄いくさものがたり りゅう子の白い旗』の発刊で、「卑劣な日本兵」という神話が一人歩きを始めた。

それを見たご本人の比嘉富子さんが、1987年「白旗の少女は私です」と名乗り出て話題を呼んだ。

そして1989年、今度は比嘉さん自著による『白旗の少女』(講談社)が刊行される。

比嘉さんは当初名乗り出ることも、自著を出版することも躊躇していたと記されている。

そして比嘉さんが、あえて自筆による出版に踏み切った動機を次のように書いている。

<・・・ところで、沖縄戦の記録映画が公開されて以来、あの映画のなかで、白旗をもって投降するわたしのうしろから歩いてくる兵隊さんたちが、わたしを盾にしてついてきたかのようにごかいされてているのは、大変残念なことです。

この兵隊さんたちは、わたしの歩いてきた道とは別の道を歩いてきて、偶然、一本道でわたしと合流した人たちです。 そして、私のほうが先に一本道には入ったため、あたかも白旗をもった私を弾よけにして、あとからついてきたかのように見えるのです。

したがって、わたしと、背後から歩いてくる兵隊さんとは、いっさい関係がなかったのです。 このことは、事実として書き加えておかなければなりません。(204、205頁)>

比嘉富子さん、よくぞ無事で生きておられて、よくぞ真実を告白してくださいました。

不幸にして比嘉さんが生きてはおられず、また生きてはいても何かの都合で名乗り出ることなく沈黙を守っていたら、どうなっていたか。

「少女を盾にした卑劣な日本兵」は歴史として永久に沖縄戦の歴史に刻まれていた語であろう。

ここで登場する日本兵は名も顔も知られぬ無名兵士ゆえ、梅澤、赤松両隊長のように名前を特定されることはない。

だが、日本軍の代表として「醜悪な日本兵」の印象が沖縄戦史に刻まれていたであろう。

記録映画を見た観客は、真実をそのまま写すカメラの目を通して事実を見る。

だが、新川明氏や儀間比呂志氏のような「識者」の文や絵を通して伝えられるものは真実とは遠くかけ離れたものである。

では、「白旗の少女」のご本人である比嘉富子さんが、名乗り出て真実を告白したため「白旗の少女」の神話は崩れ去ったのか。

いや、そうではない。

相も変わらず「卑劣な日本兵」を断罪する『りゅう子の白い旗 沖縄いくさものがたり』は一行の訂正もされず発売されているし、全県の図書館で読むことが出来る。 そして子どもたちへの「平和教育」では「悪逆非道」のイデオロギーで日本軍を貶め続けている。

デタラメな記事を満載しながら、今でも発売し続ける『鉄の暴風』と同じ構図である。

●沖縄タイムスの書評(1988年6月22日)=「琉子」は沖縄戦を描いた絵本「りゅう子の白い旗」を映画化したもの。主人公・琉子の体験を通して、日本軍の住民に対する残虐な行為など戦争の悲惨な実態を描いたもの。対照的に沖縄の自然や情景を織り交ぜた美しい映像で、命の尊さを訴えている

■白旗フンドシの老人

沖縄戦終結後77年を経過し、沖縄タイムスによる「残虐非道な日本軍」という歪曲報道はそろそろ色あせてきたと思ったが、実はそうではない。

2022年6月6日付沖縄タイムスオピニオン面のコラムに、宜野湾市にお住いのN(85)さんが「白旗フンドシ」の老人という記事を書いている。 Nさんが沖縄戦の体験調査をしているとき白いフンドシを掲げて投降する老人の次のような例を聞き取った。

≪摩文仁での証言者によると、棒の先にフンドシを掲げて米軍に向かって投稿すると米軍は捕虜にするが、背後のアダンの陰から銃を向けて狙い撃ちするのは日本軍だったようだ。敵の米軍より浅ましい日本軍の行動は、見た人は激しい憤りを感じたという。≫

執筆したNサンは、取材相手が語った通り記録したのだろが、それが事実か虚偽かを判別する術を知らなかった。しかし、『鉄の暴風』の影響を受けていることは容易に想像できる。

『鉄の暴風』が目論む「本土と沖縄の対立分断」という合言葉が上記コラムの「人道的な米軍に対する残虐非道な日本軍」と見事に重なっている。

事実をないがしろにした議論ほど無益で虚しいものはない。 それは混乱を生み出すだけだ。解釈はいろいろあってよい。 しかし、事実は一つなのだ。

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします