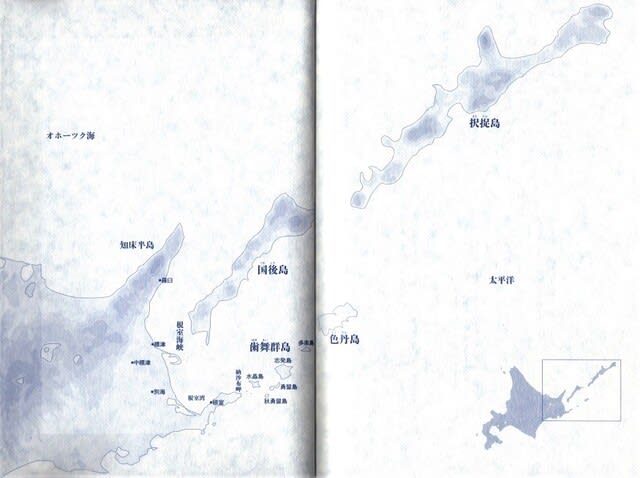

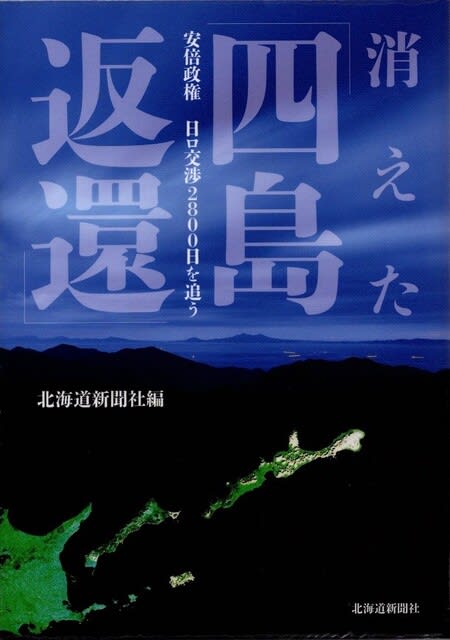

悲惨な海難事故のあった知床半島。そのほぼ中央部にある羅臼岳の山頂を踏んだのは20年前。眼下のオホーツク海に横たわる国後(くなしり)島を、自由に往来が出来ない北方領土がこんなにも近くにあるのかと眺めた記憶がある。あの終戦時に北海道の半分をソ連領地とする計画があったとも知り、元北海道民として四島返還には人一倍関心を持ち続けてきた。この本は第二次安倍政権時代、通算27回にも及ぶ安倍首相とプーチン大統領との返還をめぐる首脳会談を追い続けた取材記録である。歯舞群島と色丹島の2島引き渡しを明記した日ソ共同宣言をベースに四島返還をめざしてきた長年の交渉から「2島先行返還」への切り換え。その道筋も見えないままの四島における共同経済活動の協議開始。選挙区山口での温泉接待など蜜月関係を演出し、レガシー(政治遺産)づくりに前のめりする安倍首相。対して、より強固さを増すプーチンの原則論的な考え方。ロシアの北方領土領有は「第2次世界大戦の結果」、「島の非軍事化」、日米安保や日米地位協定における「日本の主権への疑い」などなど。交渉停滞が続く中で軍事基地の増強や他国の経済資本の導入を含む四島の実効支配が進む。ついには「領土の割譲禁止」を明記したロシア改正憲法まで発効した。北海道新聞取材班は、そうした経緯を<重ねた妥協、残ったのは「負の遺産」>と言い切る。あとがきで<安倍政権下の対ロ外交をしっかり見つめなおすこと。浮かび上がった数々の課題をどう乗り越えていけばいいのか>と問題提起する。しかし今、非道の限りを尽くしているプーチンのウクライナへの軍事侵攻を目にするとき、そうした作業は果たして意味があるのか。そんな思いすら抱くが、次につなげる総括は政治の責務としてぜひやってもらいたい。それが無ければ手が届きそうなあの島影は永遠に戻っては来ない。

(表紙裏より)