伊豆諸島の旅の第三弾は八丈島である。

本当は、三宅島の宮太柱の墓を訪ねる予定を組んでいたのだが、その正確な場所が分からない。三宅島の観光協会や教育委員会に問い合わせても要領を得ず、今回は見送らざるを得なくなった。例によって竹芝桟橋を夜中に出発して、翌日の朝、現地に到着する。帰路は夕刻の飛行機という日帰り弾丸ツアーである。

心配なのは当日の天気であった。一週間も前から週間予報で八丈島の天気を確認していたのだが、その日だけ雨マークがついている。日程が近づくにつれて、降水確率は上昇の一途であった。ここまで来たら雨を覚悟するしかない。雨が降ることを前提に準備を進めた。

当日は東京でも雨となり、慌ててコンビニで傘を買うはめになった。現地で雨が降らないことを願うばかりである。

橘丸

八丈島行きの船(橘丸)は、新島や伊豆大島と同じく竹芝桟橋から出る。二十二時半に出港すると、ほどなく沖に出る。この日はかなり波が高く、船内も時々大きく揺れた。それ以上に隣の男の不規則なイビキに襲われ、ほとんど一睡もできないまま朝を迎えた。イビキをかく奴ほど早く寝付くという法則はここでも間違いでないことが検証された。午前五時前に三宅島に着く。八丈島には三宅島からさらに四時間、竹芝桟橋から十一時間という長旅である。

幸い雨は降っていなかった。島内の移動のためレンタカーを手配しようとしたのだが、時期が遅かったせいかどこも満車であった。そこで赤松自動車がやっている電動自転車を予約した。

赤松自動車のオジサンは、口数は多くないがいかにも気の良さそうな人であった。懇切丁寧に電動自転車の使い方を教えてくれた。

「今日はどこまで行くのかな」

と聞かれたので、

「一番遠いところで末吉です。」

と答えると、

「大丈夫」

との回答。自転車で末吉まで往復できるのか不安があったが、オジサンのひと言に背中を押された。島の面積は「山手線の内側とほぼ同じ」ということからすれば、末吉は東京から恵比寿か目黒に行くみたいなものであろう。と、軽く考えて出発した(実際、自転車で東京から恵比寿まで移動した経験もなかったのだが…)。

(西山卜神居記碑)

西山卜神居記碑

最初の目的地は倉の坂交差点近くの西山卜神居記碑である。いくら探しても見付けることができず、一旦撤収。歴史民俗資料館で位置を確認して再度挑戦して行き着くことができた。少し小高い場所にあるので、上を見ながら歩くのがコツである(八丈町三根)。

歴史民俗資料館の方によれば、倉の坂交差点の直ぐ北東の脇道を進めば良い、車でも行けるということだったが、恐らく相当古い記憶なのだろう。教えていただいた道は雑草が生い茂り徒歩でも先に進めない状態であった。

この石碑は伊豆代官羽倉外記(簡堂)が、天保五年(1834)に建立したものである。書は市河米庵。大意は以下のとおり。

八丈島は南海の絶島であり、気候はいたって不順である。元乗山と手石山の間に海神が住むといわれ、神止山と呼ばれた。文化年間(1804~18)に島民の高橋与一がこの山を開拓し、多くの島民の食糧難を救った。その後、天候不順が続いたので、人々は神の住む場所が無くなったからだと恐れ、開墾をやめてしまった。羽倉は、神が愛するのは民であって山ではない、と開墾を続けさせた。一方で島民の気持ちを察して、西山に神を移させた。そして、もし神罰があるなら、自分一人が受けるとそこに記した。

もとは現在地から北方二百メートルの場所にあったが、昭和二十二年(1947)から二十四年(1949)頃、現在地に移されたという。

西山卜神居記碑 拓本

(八丈島歴史民俗資料館)

(近藤富蔵居宅跡)

近藤富蔵居宅跡

近藤富蔵の居宅跡石碑が、むつみ保育園の前の道を尾崎橋へ向い、鴨川という小川の手前の畑地にある(八丈町三根)。富蔵は明治十三年(1880)に一旦赦されて本土に戻ったが、翌年帰島した。その時に起居したのが、この場所である。

(尾端観音)

近藤富蔵居宅跡の前の道を、川を渡ってさらに進むと右手に尾端観音がある。かつて近藤富蔵が建立した御堂が残っていたが、昭和五十年(1975)の台風で惜しくも全壊してしまった。

尾端観音

(招魂社)

招魂社

招魂社は、三根地区の維新以降の戦没者などを祀る。沖山玉一君忠魂碑は東郷平八郎の書。浅沼由太郎は日清戦争の戦死者である。

(開善院善光寺)

開善院善光寺の門前に広大な墓地が広がる。ちょうど本堂に近い場所に近藤富蔵の墓および顕彰碑がある(八丈町三根125)。

開善院善光寺

近藤守真(富蔵)の墓

近藤富蔵之碑

近藤富蔵は、北方探検で有名な近藤重蔵の長男。重蔵は大阪勤番弓奉行を命じられると、塚原半之助に槍ヶ崎の屋敷と庭園の管理を頼んだが、半之助は重蔵の留守中に隣接地に蕎麦屋を開業し、そこから新富士が見えるように重蔵の敷地を勝手に改造した。文政四年(1821)、大阪から戻った重蔵は元に戻すように要求したが、半之助は従わなかった。塚原半之助は博徒上がりの町人で、一筋縄でいくような男ではなかったようである。

近藤富蔵は、父に従って大阪に赴くと、そこで女と知り合い結婚を誓ったが、父重蔵は認めなかった。そこで父ともめごとを起している半之助を討って、結婚を許してもらおうと考え、文政九年(1826)五月十八日、半之助の蕎麦屋を襲撃し、半之助やその妻、母ら一家七人を斬殺した。「槍ヶ崎事件」とも呼ばれる。

近藤重蔵は有能な人であったが、一方で傲慢な言道も多く、敵も多かったようである。日ごろの重蔵への反発もあり、評定は厳しいものであった。近藤家は断絶、重蔵は近江国大溝藩分部家に預けられた。富蔵は八丈島に流罪となった。

文政十二年(1829)、重蔵は近江で没した。富蔵は文政十年(1829)八丈島に流され、以来五十年余を島で過ごした。明治十三年(1880)に許されて本土に戻ったが、父の墓参りなどを済ますと、再び八丈島に帰りそこで生涯を閉じた。八十三歳であった。

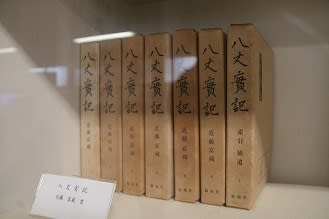

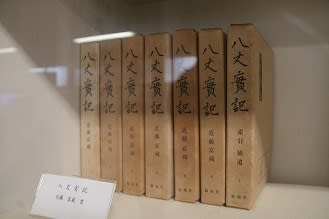

一家七人の斬殺という残虐な事件を起した富蔵であるが、八丈島では敬虔な仏教徒として過ごし、「八丈実記」六十九巻を表して八丈島の歴史や風俗を集録して紹介した。

「八丈実記」

(八丈島歴史民俗資料館)

五十年という長い年月は、重罪人富蔵の心を浄化した。確かに、八丈島の人は(私が接したのは、赤松自動車のオジサンとか温泉の受付のおばあさんとか歴史民俗資料館の方と、ごく限られた人でしかないが)本当に良い人ばかりで、こういう人々に囲まれて生活していると、汚れた心に変容を来す効果があるのかもしれない。

それにしても、八丈島には流罪ではなくてもとからこの地で生活している人もいるわけで、そういう人々にしてみれば、流罪というのは失礼な罪罰である。

(宗福寺)

宗福寺

宗福寺本堂左側に御赦免花の碑がある(八丈町大賀郷2497)。

無実の罪で八丈島へ流罪となった東叡山末、竜眼寺の住僧慈運は、抗議の断食の末、宝暦四年(1745)に没した。これを憐れんだ流人や島人が墓を建立し、その傍らに二株の蘇鉄を植えた。その後、この蘇鉄が開花すると必ず赦免状が届くという不思議な現象が起き、いつしかこの蘇鉄の花は御赦免花と呼ばれるようになり、流人はその開化を待ち望むようになった。

明治元年(1868)、この御赦免花が開花すると、明治天皇の元服による大赦が発せられた。同年十月十五日には七十五人が放免された。明治二年(1869)には、宇喜多秀家の子孫一族十三人も、慶長十一年(1606)以来の刑を許されている。

慈運法印(御赦免花の碑)

大赦をうけた流人たちが、慈運に感謝の意をこめて、御赦免花の碑を建立した。もとは大賀郷馬路にあったが、昭和四十二年(1967)、宗福寺境内に移された。

明治政府も流罪制度を継承し、明治四年(1871)まで島送りは続けられたが、明治十四年(1881)に全ての流人が赦免された。

(護神山公園)

島酒の碑

宗福寺から都道に沿って西へ数百メートルいくと、護神山公園がある(八丈町大賀郷)。そこに島酒(しまざけ)の碑がある。

丹庄宗右衛門は、薩摩国阿久根出身の薩摩藩御用の回漕問屋であった。調所広郷のもとで琉球との密貿易に加担していたが、嘉永六年(1853)、密貿易を密告されて捕えられ、八丈島に流された。

当時の八丈島は米がとれないため、稗などで作ったドブロクが主流であった。島でサツマイモが栽培されていることを知った宗右衛門は、薩摩から蒸留器を取り寄せ、島民に焼酎作りを伝授した。

八丈島には現在六軒の焼酎製造元がある。この碑はその由来を記して、流人の功績を永く後世に伝えるものである。

本当は、三宅島の宮太柱の墓を訪ねる予定を組んでいたのだが、その正確な場所が分からない。三宅島の観光協会や教育委員会に問い合わせても要領を得ず、今回は見送らざるを得なくなった。例によって竹芝桟橋を夜中に出発して、翌日の朝、現地に到着する。帰路は夕刻の飛行機という日帰り弾丸ツアーである。

心配なのは当日の天気であった。一週間も前から週間予報で八丈島の天気を確認していたのだが、その日だけ雨マークがついている。日程が近づくにつれて、降水確率は上昇の一途であった。ここまで来たら雨を覚悟するしかない。雨が降ることを前提に準備を進めた。

当日は東京でも雨となり、慌ててコンビニで傘を買うはめになった。現地で雨が降らないことを願うばかりである。

橘丸

八丈島行きの船(橘丸)は、新島や伊豆大島と同じく竹芝桟橋から出る。二十二時半に出港すると、ほどなく沖に出る。この日はかなり波が高く、船内も時々大きく揺れた。それ以上に隣の男の不規則なイビキに襲われ、ほとんど一睡もできないまま朝を迎えた。イビキをかく奴ほど早く寝付くという法則はここでも間違いでないことが検証された。午前五時前に三宅島に着く。八丈島には三宅島からさらに四時間、竹芝桟橋から十一時間という長旅である。

幸い雨は降っていなかった。島内の移動のためレンタカーを手配しようとしたのだが、時期が遅かったせいかどこも満車であった。そこで赤松自動車がやっている電動自転車を予約した。

赤松自動車のオジサンは、口数は多くないがいかにも気の良さそうな人であった。懇切丁寧に電動自転車の使い方を教えてくれた。

「今日はどこまで行くのかな」

と聞かれたので、

「一番遠いところで末吉です。」

と答えると、

「大丈夫」

との回答。自転車で末吉まで往復できるのか不安があったが、オジサンのひと言に背中を押された。島の面積は「山手線の内側とほぼ同じ」ということからすれば、末吉は東京から恵比寿か目黒に行くみたいなものであろう。と、軽く考えて出発した(実際、自転車で東京から恵比寿まで移動した経験もなかったのだが…)。

(西山卜神居記碑)

西山卜神居記碑

最初の目的地は倉の坂交差点近くの西山卜神居記碑である。いくら探しても見付けることができず、一旦撤収。歴史民俗資料館で位置を確認して再度挑戦して行き着くことができた。少し小高い場所にあるので、上を見ながら歩くのがコツである(八丈町三根)。

歴史民俗資料館の方によれば、倉の坂交差点の直ぐ北東の脇道を進めば良い、車でも行けるということだったが、恐らく相当古い記憶なのだろう。教えていただいた道は雑草が生い茂り徒歩でも先に進めない状態であった。

この石碑は伊豆代官羽倉外記(簡堂)が、天保五年(1834)に建立したものである。書は市河米庵。大意は以下のとおり。

八丈島は南海の絶島であり、気候はいたって不順である。元乗山と手石山の間に海神が住むといわれ、神止山と呼ばれた。文化年間(1804~18)に島民の高橋与一がこの山を開拓し、多くの島民の食糧難を救った。その後、天候不順が続いたので、人々は神の住む場所が無くなったからだと恐れ、開墾をやめてしまった。羽倉は、神が愛するのは民であって山ではない、と開墾を続けさせた。一方で島民の気持ちを察して、西山に神を移させた。そして、もし神罰があるなら、自分一人が受けるとそこに記した。

もとは現在地から北方二百メートルの場所にあったが、昭和二十二年(1947)から二十四年(1949)頃、現在地に移されたという。

西山卜神居記碑 拓本

(八丈島歴史民俗資料館)

(近藤富蔵居宅跡)

近藤富蔵居宅跡

近藤富蔵の居宅跡石碑が、むつみ保育園の前の道を尾崎橋へ向い、鴨川という小川の手前の畑地にある(八丈町三根)。富蔵は明治十三年(1880)に一旦赦されて本土に戻ったが、翌年帰島した。その時に起居したのが、この場所である。

(尾端観音)

近藤富蔵居宅跡の前の道を、川を渡ってさらに進むと右手に尾端観音がある。かつて近藤富蔵が建立した御堂が残っていたが、昭和五十年(1975)の台風で惜しくも全壊してしまった。

尾端観音

(招魂社)

招魂社

招魂社は、三根地区の維新以降の戦没者などを祀る。沖山玉一君忠魂碑は東郷平八郎の書。浅沼由太郎は日清戦争の戦死者である。

(開善院善光寺)

開善院善光寺の門前に広大な墓地が広がる。ちょうど本堂に近い場所に近藤富蔵の墓および顕彰碑がある(八丈町三根125)。

開善院善光寺

近藤守真(富蔵)の墓

近藤富蔵之碑

近藤富蔵は、北方探検で有名な近藤重蔵の長男。重蔵は大阪勤番弓奉行を命じられると、塚原半之助に槍ヶ崎の屋敷と庭園の管理を頼んだが、半之助は重蔵の留守中に隣接地に蕎麦屋を開業し、そこから新富士が見えるように重蔵の敷地を勝手に改造した。文政四年(1821)、大阪から戻った重蔵は元に戻すように要求したが、半之助は従わなかった。塚原半之助は博徒上がりの町人で、一筋縄でいくような男ではなかったようである。

近藤富蔵は、父に従って大阪に赴くと、そこで女と知り合い結婚を誓ったが、父重蔵は認めなかった。そこで父ともめごとを起している半之助を討って、結婚を許してもらおうと考え、文政九年(1826)五月十八日、半之助の蕎麦屋を襲撃し、半之助やその妻、母ら一家七人を斬殺した。「槍ヶ崎事件」とも呼ばれる。

近藤重蔵は有能な人であったが、一方で傲慢な言道も多く、敵も多かったようである。日ごろの重蔵への反発もあり、評定は厳しいものであった。近藤家は断絶、重蔵は近江国大溝藩分部家に預けられた。富蔵は八丈島に流罪となった。

文政十二年(1829)、重蔵は近江で没した。富蔵は文政十年(1829)八丈島に流され、以来五十年余を島で過ごした。明治十三年(1880)に許されて本土に戻ったが、父の墓参りなどを済ますと、再び八丈島に帰りそこで生涯を閉じた。八十三歳であった。

一家七人の斬殺という残虐な事件を起した富蔵であるが、八丈島では敬虔な仏教徒として過ごし、「八丈実記」六十九巻を表して八丈島の歴史や風俗を集録して紹介した。

「八丈実記」

(八丈島歴史民俗資料館)

五十年という長い年月は、重罪人富蔵の心を浄化した。確かに、八丈島の人は(私が接したのは、赤松自動車のオジサンとか温泉の受付のおばあさんとか歴史民俗資料館の方と、ごく限られた人でしかないが)本当に良い人ばかりで、こういう人々に囲まれて生活していると、汚れた心に変容を来す効果があるのかもしれない。

それにしても、八丈島には流罪ではなくてもとからこの地で生活している人もいるわけで、そういう人々にしてみれば、流罪というのは失礼な罪罰である。

(宗福寺)

宗福寺

宗福寺本堂左側に御赦免花の碑がある(八丈町大賀郷2497)。

無実の罪で八丈島へ流罪となった東叡山末、竜眼寺の住僧慈運は、抗議の断食の末、宝暦四年(1745)に没した。これを憐れんだ流人や島人が墓を建立し、その傍らに二株の蘇鉄を植えた。その後、この蘇鉄が開花すると必ず赦免状が届くという不思議な現象が起き、いつしかこの蘇鉄の花は御赦免花と呼ばれるようになり、流人はその開化を待ち望むようになった。

明治元年(1868)、この御赦免花が開花すると、明治天皇の元服による大赦が発せられた。同年十月十五日には七十五人が放免された。明治二年(1869)には、宇喜多秀家の子孫一族十三人も、慶長十一年(1606)以来の刑を許されている。

慈運法印(御赦免花の碑)

大赦をうけた流人たちが、慈運に感謝の意をこめて、御赦免花の碑を建立した。もとは大賀郷馬路にあったが、昭和四十二年(1967)、宗福寺境内に移された。

明治政府も流罪制度を継承し、明治四年(1871)まで島送りは続けられたが、明治十四年(1881)に全ての流人が赦免された。

(護神山公園)

島酒の碑

宗福寺から都道に沿って西へ数百メートルいくと、護神山公園がある(八丈町大賀郷)。そこに島酒(しまざけ)の碑がある。

丹庄宗右衛門は、薩摩国阿久根出身の薩摩藩御用の回漕問屋であった。調所広郷のもとで琉球との密貿易に加担していたが、嘉永六年(1853)、密貿易を密告されて捕えられ、八丈島に流された。

当時の八丈島は米がとれないため、稗などで作ったドブロクが主流であった。島でサツマイモが栽培されていることを知った宗右衛門は、薩摩から蒸留器を取り寄せ、島民に焼酎作りを伝授した。

八丈島には現在六軒の焼酎製造元がある。この碑はその由来を記して、流人の功績を永く後世に伝えるものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます