(鶴ヶ城)

会津籠城戦の舞台となった会津若松城(通称鶴ヶ城)である。この城の起源は、南北朝時代の十四世紀に葦名氏が築城したことに始まる。以降、戦国時代まで葦名氏の時代が続く。葦名氏が伊達政宗に滅ぼされると、豊臣秀吉の治世に入って、蒲生氏郷が城主として送り込まれる。蒲生氏郷は、城郭を改造し、城下町を整備した。江戸初期の会津藩主は加藤嘉明であったが、寛永二十年(1643)に改易され、代わって保科正之(徳川秀忠の四男、家光の弟)が任じられると以後戊辰戦争まで会津松平藩の居城となった。

鶴ヶ城

戊辰戦争では、戦闘要員だけでなく、老人、女性、子供合わせて五千人余りが籠城したと言われる。薩摩、土佐、肥前を主力とした攻城軍は間断なく大砲を打ち込み、城内は目をおおうばかりの悲惨な状況に陥った。戦争というより、一方的な殺戮というべきであろう。しかも籠城する会津には、援兵の見込みがあるわけでもない。本来であればもっと早く降伏すべきだった。天守閣は砲撃を受けて激しい損傷を受けたが、崩落することなく降伏の日を迎えている。しかし、修復されないまま明治初年破却された。現在の城郭は、昭和四十年(1965)に鉄筋コンクリート造りで再建されたものである。

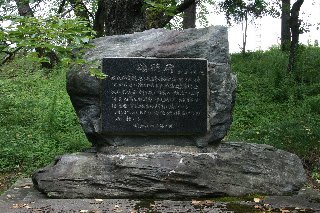

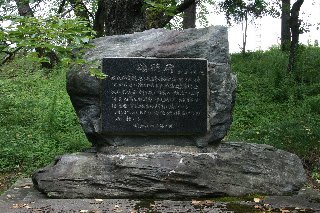

若松城周辺には、興味深い史跡が点在している。三の丸駐車場近辺には、秋月悌次郎の詩碑、文化福祉センターの前には佐川官兵衛の顕彰碑が、そして再建された天守閣に近い場所に萱野国老殉節碑がそれぞれ置かれている。

秋月悌次郎詩碑

秋月悌次郎が、戊辰戦争後の明治元年(1868)十月、藩の減刑嘆願のため、越後駐留中の長州藩士奥平謙輔を訪ねた帰途、越後街道の束松峠にて詠んだ北越潜行の詩である。

秋月悌次郎は、藩校日新館を出て、江戸昌平黌に学んだ。文久三年(1863)の八一八の政変では、薩摩の高崎正風と謀って政変を成功させた。会津落城の際には、降伏式の執行役を務めたという。

遠藤敬止翁頌徳碑

会津藩士遠藤敬止は、各地の戦争に参加したのち鶴ヶ城に籠城し、そこで終戦を迎えた。戦後は第七十七銀行の頭取を務めるなど、東北地方の経済発展に尽くした。明治二十三年(1880)、鶴ヶ城が払い下げられた際、私財を出してこれを松平家に献納した。このことを顕彰した碑が本丸北側に建てられている。

萱野国老殉節碑

昭和九年(1934)に建立された、会津戦争の責を一身に負って切腹した萱野権平衛の殉節碑である。萱野権兵衛は、田中土佐、西郷頼母、神保内蔵助の継ぐ四人目の家老であったが、終戦時に田中土佐と神保内蔵助は既に自刃して世になく、西郷頼母は城を追われて旧幕臣榎本武揚を頼って箱館五稜郭にいた。そのため、席次が繰り上がって萱野権兵衛が斬に処されることになった。泰然自若とした最期だったと伝えられる。

佐川官兵衛顕彰碑

佐川官兵衛は、天保二年(1831)、会津に生まれた。文久三年(1863)の容保上洛に従い、物頭に任じられて禁門の変に活躍。鳥羽伏見の戦いでは、別選組隊長として第二陣を指揮し、鬼官兵衛と異名を取った。帰国すると西軍の越後進攻に対抗して、長岡の河井継之助と呼応して戦った。会津城攻防戦では若年寄として城外諸兵の総指揮を任された。戦後は東京に護送されて堀田邸に幽閉された。

西南戦争に出征したが、明治十年(1877)三月、敵弾を受けて戦死した。四十七歳であった。

顕彰碑の前には、官兵衛が戦死した熊本県阿蘇郡白水村の鬼官兵衛記念館から贈られた松が植樹されている。

西郷四郎顕彰碑

西郷四郎は、柔道家で小説「姿三四郎」のモデルと言われる。十六歳のとき西郷頼母の養子となった。

(西郷邸跡)

西郷邸跡

鶴ヶ城を北に出たところが会津藩重臣西郷頼母屋敷跡である。慶応四年(1868)八月二十三日、西軍が城下に迫ると、西郷頼母は慌しく登城した。あとに残った妻千恵子は娘たちを刺し、自らも辞世をしたためて自害した。

この日西郷邸で自刃したのは、以下の二十一名である。

母 律子 五十八歳

妻 千恵子 三十四歳

妹 眉寿子 二十六歳

妹 由布子 二十三歳

長女 細布子 十六歳

次女 瀑布子 十三歳

三女 田鶴子 九歳

四女 常盤子 四歳

五女 季子 二歳

西郷家支族

西郷鉄之助 六十七歳

妻 きく子 五十九歳

親族

小森俊馬祖母 ひで子 七十七歳

妻 みわ子 二十四歳

長女 つち子 十歳

長男 千代吉 五歳

次女 みつ子 二歳

町田伝八 五十歳

妻 ふさ子 五十九歳

姉 浦路 六十五歳

浅井信次郎妻たつ子 二十四歳

長男 彦 二歳

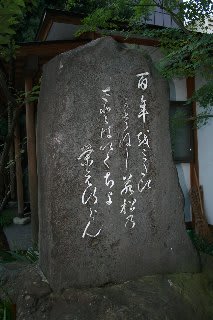

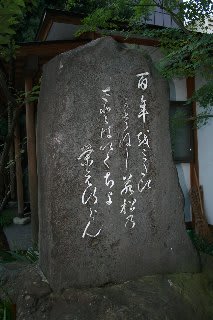

西郷頼母の妻 千恵子の辞世が刻まれた碑

(内藤邸跡)

西郷邸の向かい、現在簡易裁判所の敷地となっている場所が家老内藤介右衛門の屋敷跡である。庭は白露庭と呼ばれ、裁判所の前庭として使われている。

内藤介右衛門は、総督として白河に出征。入城した後は三の丸の守備についた。家族は、西郷家と同じように泰雲寺で全員が自刃した。戦後は斗南に移住し、開拓と子弟の教育に尽力した。実弟に梶原平馬、彰義隊に参加した武川信臣がいる。

旧会津藩家老

内藤邸跡

(酒蔵歴史館)

酒造歴史館の敷地は、数々の歴史舞台となった。

会津戊辰戦争終結の地

酒造歴史館の入口前に会津戦争終結の地の説明がある。降伏の儀式が執り行われたのは、九月二十二日の正午頃で、甲賀町通り路上には十五尺四方(約4.5メートル)の緋毛氈が敷かれ、その上で松平容保、喜徳父子によって降伏の調印が成され、西軍の軍監、薩摩の中村半次郎(のちの桐野利秋)に手渡された。終了後、会津藩士たちはこの日の屈辱を忘れぬために緋毛氈を細かく切り刻み、各人懐中におさめて持ち帰ったという。会津人は、これを「泣血氈」と呼んだ。

山川三兄妹生誕の地

「三兄妹」とあるが、山川兄妹は、二男五女であった。

酒蔵歴史館東の駐車場側が、山川三兄妹生誕の地である。山川家は、千三百石の家老の家であった。山川大蔵(のちに浩)は、文久三年(1863)藩主容保に従って上京し、慶応二年(1866)には樺太境界議定のため外国奉行とともにロシアに派遣された。二十二歳という若さで、日光口副総督を務め、しばしば西軍を破って名をあげた。会津若松帰城の際、彼岸獅子を先頭に千人の将兵を堂々と無血入城させた逸話は有名である。廃藩後は陸軍省に出仕し、西南戦争では西征別働軍参謀として活躍。のち陸軍少将、貴族院議員を務めた。明治三十一年(1898)東京で没した。五十四歳。

山川健次郎は、戊辰戦争時点で白虎隊の一員だったが、十四歳と所定の年齢に達していないことから除隊された。敗戦後は、米国留学しエール大学を卒業。日本初の物理学博士。のちに東京帝国大学総長を務めた。その一方「会津戊辰戦争史」「京都守護職始末」等の編纂、白虎隊墳墓の整備などに努めた。

大山捨松生誕の地

万延元年(1860)生まれの山川捨松は、籠城時には八歳。戊辰戦争後、日本初の女子留学生として津田梅子らと米国留学。大学を首席で卒業して帰国した。のち薩摩の大山巌と結婚し、陸軍卿夫人として外交の舞台で活躍した。捨松は「鹿鳴館の華」と謳われ、社交界の注目を集めた。

(埋蔵文化物管理センター)

萱野権兵衛 郡長正屋敷跡

埋蔵文化物管理センターの場所が萱野権兵衛と郡長正の屋敷があった地点である。

萱野権兵衛は、戊辰戦争時の国家老であった。敗戦後はその処理に奔走した末、明治2年(1869)、戦争責任を一身に負って自刃した。

郡長正は萱野権兵衛の次男。戦後、選ばれて小笠原藩に留学したが、ある日食事のまずさを嘆いた手紙を母に送り、それを咎めた母からの返信を同級生に見られて嘲笑を浴びた。屈辱を晴らすために切腹して自ら生涯を閉じた。わずかに十六歳であった。

(つばくろ公園)

柴四朗・柴五郎生誕の地

現在、つばくろ公園と呼ばれる少し広めの公園が、柴四朗、五郎兄弟の生誕跡地である。

(甲賀町口門跡)

甲賀町口郭門跡は若松城下で十六あった郭門中、唯一現存する郭門の名残の石垣である。戊辰戦争では滝沢峠方面から押し寄せた敵兵がこの郭門から郭内に入ろうとして激しい戦闘が展開された。

甲賀町口門跡

八月二十三日、甲賀町口には土佐藩兵を先頭に大垣、長州、大村、佐土原、薩摩諸藩の兵が殺到した。諸隊が後退する中で、六石二人扶持の佐藤与右衛門(七十四歳)は槍を手に奮戦したが銃弾に斃れた。それを見た孫の佐藤勝之助は祖父の名を叫びながら敵中に切り込み、やはり銃撃され戦死した。土佐藩兵らは勝之助の首級を大皿に乗せて酒の肴にし、全員で放吟して少年兵の武勇を称えたという。

(興徳寺)

会津若松市内は、寺の多い街であるが、その中にあって唯一郭内と呼ばれる武士階級の住居地域に在る寺が興徳寺である。境内には、豊臣家の武将にして会津の城と城下町の構築に力を注いだ蒲生氏郷の遺髪を納めた墓がある。この寺もやはり会津戦争で全焼している。

興徳寺

松平容保歌碑

蒲生氏郷の城下町建設が始まったのが文禄元年(1592)のことであるが、その三百年後の明治二十四年(1891)に行われた若松開市三百年祭に寄せて詠まれた祝歌を刻んだものである。大正十三年(1924)に有志が建てた碑である。

百年を三たびかさねし若松の

さとはいくちよ栄え行らん

秋月 三原 原田 家先祖代々之墓

(秋月登之助の墓)

秋月登之助は、田島代官江川又八の子で、戊辰戦争が始まると、旧幕兵が結成した伝習隊に投じ、伝習第一大隊長に就任した。宇都宮攻城戦、今市の戦争に参加し負傷した。会津若松に帰着後は、大鳥圭介、土方歳三らと母成峠にて奮戦した。

池上家累代之墓

池上四郎は、会津藩士池上武輔の四男として生まれ、明治十年(1877)、警視庁に巡査として採用され、日本各地の警察署長を歴任した。大阪府の警部長を務めたのち、その後十三年間にわたり大阪治安の元締めとして活躍した。大正二年(1913)大阪市長に推され三期十年を務めた。退任後は朝鮮総督府政務総監となったが、昭和四年(1929)任期半ば東京で没した。七十四歳。秋篠宮紀子さまの曽祖父にあたる。

八月二十九日、長命寺における戦闘で戦死した外島良蔵が葬られている。

外島家塋域

(大東銀行会津支店)

吉田松陰や土方歳三が宿泊したと伝えられる清水屋旅館跡である。銀行の前に石碑が建てられている。吉田松陰がこの地に逗留したのは、嘉永五年(1852)二十二歳のときである。土方歳三は宇都宮戦争で足を負傷して、清水屋旅館に搬送された。

清水屋旅館跡

(藩校日新館跡)

鶴ヶ城の西に隣接してかつて藩校日新館の敷地が広がっていた。戊辰戦争で焼失したため、現在、鶴ヶ城西側の道路に面して日新館跡の石碑があるのと、唯一の遺構として天文台跡を見ることができるだけである。

会津藩校日新館跡

日新館が開かれたのは、文化元年(1804)、五代会津藩主松平容頌(かたのぶ)の治世であった。当時、会津藩は財政難に苦しんでいたが、容頌は田中玄宰(はるなか)を家老に抜擢し、藩政改革に当たらせた。玄宰は、藩財政の基盤は藩内の殖産興業にあると考え、それを実現するために家臣団の教育と人材の登用を推進した。その施策の一つとして藩校日新館が設立されたのである。

日新館は、十歳を迎えた藩士の子弟が入学することになっており、天文台や水練所、図書館などを備えていた。教科は、儒教を中心に医学や天文学まで多岐に渡っていた。藩士に与えた影響でいえば、有名な「什の掟」に代表される会津武士道の精神教育が最も大きかったかもしれない。

日新館天文台跡

(山本覚馬・新島八重子生誕地)

山本覚馬 新島八重生誕の地

山本覚馬は、藩の砲術師範で日新館の教授であった。元治元年(1864)には、藩主容保に従って京都に出た。鳥羽伏見戦争で囚われたが、戦後釈放されると京都府顧問に就いて京都の近代化に貢献した。明治八年(1875)、新島襄と同志社英学校を設立した。

覚馬の妹、八重子は戊辰戦争では籠城した経験を有する。断髪男装して奮戦する様子は男勝りだったという。開城の前夜、八重子は簪で「明日の夜は何国の誰かながむらん なれし御城に残す月影」と城壁に刻んだ。兄を慕って京都に上り、明治九年(1876)そこで新島襄と結婚した。昭和七年(1932)京都にて逝去。八十六歳。

会津籠城戦の舞台となった会津若松城(通称鶴ヶ城)である。この城の起源は、南北朝時代の十四世紀に葦名氏が築城したことに始まる。以降、戦国時代まで葦名氏の時代が続く。葦名氏が伊達政宗に滅ぼされると、豊臣秀吉の治世に入って、蒲生氏郷が城主として送り込まれる。蒲生氏郷は、城郭を改造し、城下町を整備した。江戸初期の会津藩主は加藤嘉明であったが、寛永二十年(1643)に改易され、代わって保科正之(徳川秀忠の四男、家光の弟)が任じられると以後戊辰戦争まで会津松平藩の居城となった。

鶴ヶ城

戊辰戦争では、戦闘要員だけでなく、老人、女性、子供合わせて五千人余りが籠城したと言われる。薩摩、土佐、肥前を主力とした攻城軍は間断なく大砲を打ち込み、城内は目をおおうばかりの悲惨な状況に陥った。戦争というより、一方的な殺戮というべきであろう。しかも籠城する会津には、援兵の見込みがあるわけでもない。本来であればもっと早く降伏すべきだった。天守閣は砲撃を受けて激しい損傷を受けたが、崩落することなく降伏の日を迎えている。しかし、修復されないまま明治初年破却された。現在の城郭は、昭和四十年(1965)に鉄筋コンクリート造りで再建されたものである。

若松城周辺には、興味深い史跡が点在している。三の丸駐車場近辺には、秋月悌次郎の詩碑、文化福祉センターの前には佐川官兵衛の顕彰碑が、そして再建された天守閣に近い場所に萱野国老殉節碑がそれぞれ置かれている。

秋月悌次郎詩碑

秋月悌次郎が、戊辰戦争後の明治元年(1868)十月、藩の減刑嘆願のため、越後駐留中の長州藩士奥平謙輔を訪ねた帰途、越後街道の束松峠にて詠んだ北越潜行の詩である。

秋月悌次郎は、藩校日新館を出て、江戸昌平黌に学んだ。文久三年(1863)の八一八の政変では、薩摩の高崎正風と謀って政変を成功させた。会津落城の際には、降伏式の執行役を務めたという。

遠藤敬止翁頌徳碑

会津藩士遠藤敬止は、各地の戦争に参加したのち鶴ヶ城に籠城し、そこで終戦を迎えた。戦後は第七十七銀行の頭取を務めるなど、東北地方の経済発展に尽くした。明治二十三年(1880)、鶴ヶ城が払い下げられた際、私財を出してこれを松平家に献納した。このことを顕彰した碑が本丸北側に建てられている。

萱野国老殉節碑

昭和九年(1934)に建立された、会津戦争の責を一身に負って切腹した萱野権平衛の殉節碑である。萱野権兵衛は、田中土佐、西郷頼母、神保内蔵助の継ぐ四人目の家老であったが、終戦時に田中土佐と神保内蔵助は既に自刃して世になく、西郷頼母は城を追われて旧幕臣榎本武揚を頼って箱館五稜郭にいた。そのため、席次が繰り上がって萱野権兵衛が斬に処されることになった。泰然自若とした最期だったと伝えられる。

佐川官兵衛顕彰碑

佐川官兵衛は、天保二年(1831)、会津に生まれた。文久三年(1863)の容保上洛に従い、物頭に任じられて禁門の変に活躍。鳥羽伏見の戦いでは、別選組隊長として第二陣を指揮し、鬼官兵衛と異名を取った。帰国すると西軍の越後進攻に対抗して、長岡の河井継之助と呼応して戦った。会津城攻防戦では若年寄として城外諸兵の総指揮を任された。戦後は東京に護送されて堀田邸に幽閉された。

西南戦争に出征したが、明治十年(1877)三月、敵弾を受けて戦死した。四十七歳であった。

顕彰碑の前には、官兵衛が戦死した熊本県阿蘇郡白水村の鬼官兵衛記念館から贈られた松が植樹されている。

西郷四郎顕彰碑

西郷四郎は、柔道家で小説「姿三四郎」のモデルと言われる。十六歳のとき西郷頼母の養子となった。

(西郷邸跡)

西郷邸跡

鶴ヶ城を北に出たところが会津藩重臣西郷頼母屋敷跡である。慶応四年(1868)八月二十三日、西軍が城下に迫ると、西郷頼母は慌しく登城した。あとに残った妻千恵子は娘たちを刺し、自らも辞世をしたためて自害した。

この日西郷邸で自刃したのは、以下の二十一名である。

母 律子 五十八歳

妻 千恵子 三十四歳

妹 眉寿子 二十六歳

妹 由布子 二十三歳

長女 細布子 十六歳

次女 瀑布子 十三歳

三女 田鶴子 九歳

四女 常盤子 四歳

五女 季子 二歳

西郷家支族

西郷鉄之助 六十七歳

妻 きく子 五十九歳

親族

小森俊馬祖母 ひで子 七十七歳

妻 みわ子 二十四歳

長女 つち子 十歳

長男 千代吉 五歳

次女 みつ子 二歳

町田伝八 五十歳

妻 ふさ子 五十九歳

姉 浦路 六十五歳

浅井信次郎妻たつ子 二十四歳

長男 彦 二歳

西郷頼母の妻 千恵子の辞世が刻まれた碑

(内藤邸跡)

西郷邸の向かい、現在簡易裁判所の敷地となっている場所が家老内藤介右衛門の屋敷跡である。庭は白露庭と呼ばれ、裁判所の前庭として使われている。

内藤介右衛門は、総督として白河に出征。入城した後は三の丸の守備についた。家族は、西郷家と同じように泰雲寺で全員が自刃した。戦後は斗南に移住し、開拓と子弟の教育に尽力した。実弟に梶原平馬、彰義隊に参加した武川信臣がいる。

旧会津藩家老

内藤邸跡

(酒蔵歴史館)

酒造歴史館の敷地は、数々の歴史舞台となった。

会津戊辰戦争終結の地

酒造歴史館の入口前に会津戦争終結の地の説明がある。降伏の儀式が執り行われたのは、九月二十二日の正午頃で、甲賀町通り路上には十五尺四方(約4.5メートル)の緋毛氈が敷かれ、その上で松平容保、喜徳父子によって降伏の調印が成され、西軍の軍監、薩摩の中村半次郎(のちの桐野利秋)に手渡された。終了後、会津藩士たちはこの日の屈辱を忘れぬために緋毛氈を細かく切り刻み、各人懐中におさめて持ち帰ったという。会津人は、これを「泣血氈」と呼んだ。

山川三兄妹生誕の地

「三兄妹」とあるが、山川兄妹は、二男五女であった。

酒蔵歴史館東の駐車場側が、山川三兄妹生誕の地である。山川家は、千三百石の家老の家であった。山川大蔵(のちに浩)は、文久三年(1863)藩主容保に従って上京し、慶応二年(1866)には樺太境界議定のため外国奉行とともにロシアに派遣された。二十二歳という若さで、日光口副総督を務め、しばしば西軍を破って名をあげた。会津若松帰城の際、彼岸獅子を先頭に千人の将兵を堂々と無血入城させた逸話は有名である。廃藩後は陸軍省に出仕し、西南戦争では西征別働軍参謀として活躍。のち陸軍少将、貴族院議員を務めた。明治三十一年(1898)東京で没した。五十四歳。

山川健次郎は、戊辰戦争時点で白虎隊の一員だったが、十四歳と所定の年齢に達していないことから除隊された。敗戦後は、米国留学しエール大学を卒業。日本初の物理学博士。のちに東京帝国大学総長を務めた。その一方「会津戊辰戦争史」「京都守護職始末」等の編纂、白虎隊墳墓の整備などに努めた。

大山捨松生誕の地

万延元年(1860)生まれの山川捨松は、籠城時には八歳。戊辰戦争後、日本初の女子留学生として津田梅子らと米国留学。大学を首席で卒業して帰国した。のち薩摩の大山巌と結婚し、陸軍卿夫人として外交の舞台で活躍した。捨松は「鹿鳴館の華」と謳われ、社交界の注目を集めた。

(埋蔵文化物管理センター)

萱野権兵衛 郡長正屋敷跡

埋蔵文化物管理センターの場所が萱野権兵衛と郡長正の屋敷があった地点である。

萱野権兵衛は、戊辰戦争時の国家老であった。敗戦後はその処理に奔走した末、明治2年(1869)、戦争責任を一身に負って自刃した。

郡長正は萱野権兵衛の次男。戦後、選ばれて小笠原藩に留学したが、ある日食事のまずさを嘆いた手紙を母に送り、それを咎めた母からの返信を同級生に見られて嘲笑を浴びた。屈辱を晴らすために切腹して自ら生涯を閉じた。わずかに十六歳であった。

(つばくろ公園)

柴四朗・柴五郎生誕の地

現在、つばくろ公園と呼ばれる少し広めの公園が、柴四朗、五郎兄弟の生誕跡地である。

(甲賀町口門跡)

甲賀町口郭門跡は若松城下で十六あった郭門中、唯一現存する郭門の名残の石垣である。戊辰戦争では滝沢峠方面から押し寄せた敵兵がこの郭門から郭内に入ろうとして激しい戦闘が展開された。

甲賀町口門跡

八月二十三日、甲賀町口には土佐藩兵を先頭に大垣、長州、大村、佐土原、薩摩諸藩の兵が殺到した。諸隊が後退する中で、六石二人扶持の佐藤与右衛門(七十四歳)は槍を手に奮戦したが銃弾に斃れた。それを見た孫の佐藤勝之助は祖父の名を叫びながら敵中に切り込み、やはり銃撃され戦死した。土佐藩兵らは勝之助の首級を大皿に乗せて酒の肴にし、全員で放吟して少年兵の武勇を称えたという。

(興徳寺)

会津若松市内は、寺の多い街であるが、その中にあって唯一郭内と呼ばれる武士階級の住居地域に在る寺が興徳寺である。境内には、豊臣家の武将にして会津の城と城下町の構築に力を注いだ蒲生氏郷の遺髪を納めた墓がある。この寺もやはり会津戦争で全焼している。

興徳寺

松平容保歌碑

蒲生氏郷の城下町建設が始まったのが文禄元年(1592)のことであるが、その三百年後の明治二十四年(1891)に行われた若松開市三百年祭に寄せて詠まれた祝歌を刻んだものである。大正十三年(1924)に有志が建てた碑である。

百年を三たびかさねし若松の

さとはいくちよ栄え行らん

秋月 三原 原田 家先祖代々之墓

(秋月登之助の墓)

秋月登之助は、田島代官江川又八の子で、戊辰戦争が始まると、旧幕兵が結成した伝習隊に投じ、伝習第一大隊長に就任した。宇都宮攻城戦、今市の戦争に参加し負傷した。会津若松に帰着後は、大鳥圭介、土方歳三らと母成峠にて奮戦した。

池上家累代之墓

池上四郎は、会津藩士池上武輔の四男として生まれ、明治十年(1877)、警視庁に巡査として採用され、日本各地の警察署長を歴任した。大阪府の警部長を務めたのち、その後十三年間にわたり大阪治安の元締めとして活躍した。大正二年(1913)大阪市長に推され三期十年を務めた。退任後は朝鮮総督府政務総監となったが、昭和四年(1929)任期半ば東京で没した。七十四歳。秋篠宮紀子さまの曽祖父にあたる。

八月二十九日、長命寺における戦闘で戦死した外島良蔵が葬られている。

外島家塋域

(大東銀行会津支店)

吉田松陰や土方歳三が宿泊したと伝えられる清水屋旅館跡である。銀行の前に石碑が建てられている。吉田松陰がこの地に逗留したのは、嘉永五年(1852)二十二歳のときである。土方歳三は宇都宮戦争で足を負傷して、清水屋旅館に搬送された。

清水屋旅館跡

(藩校日新館跡)

鶴ヶ城の西に隣接してかつて藩校日新館の敷地が広がっていた。戊辰戦争で焼失したため、現在、鶴ヶ城西側の道路に面して日新館跡の石碑があるのと、唯一の遺構として天文台跡を見ることができるだけである。

会津藩校日新館跡

日新館が開かれたのは、文化元年(1804)、五代会津藩主松平容頌(かたのぶ)の治世であった。当時、会津藩は財政難に苦しんでいたが、容頌は田中玄宰(はるなか)を家老に抜擢し、藩政改革に当たらせた。玄宰は、藩財政の基盤は藩内の殖産興業にあると考え、それを実現するために家臣団の教育と人材の登用を推進した。その施策の一つとして藩校日新館が設立されたのである。

日新館は、十歳を迎えた藩士の子弟が入学することになっており、天文台や水練所、図書館などを備えていた。教科は、儒教を中心に医学や天文学まで多岐に渡っていた。藩士に与えた影響でいえば、有名な「什の掟」に代表される会津武士道の精神教育が最も大きかったかもしれない。

日新館天文台跡

(山本覚馬・新島八重子生誕地)

山本覚馬 新島八重生誕の地

山本覚馬は、藩の砲術師範で日新館の教授であった。元治元年(1864)には、藩主容保に従って京都に出た。鳥羽伏見戦争で囚われたが、戦後釈放されると京都府顧問に就いて京都の近代化に貢献した。明治八年(1875)、新島襄と同志社英学校を設立した。

覚馬の妹、八重子は戊辰戦争では籠城した経験を有する。断髪男装して奮戦する様子は男勝りだったという。開城の前夜、八重子は簪で「明日の夜は何国の誰かながむらん なれし御城に残す月影」と城壁に刻んだ。兄を慕って京都に上り、明治九年(1876)そこで新島襄と結婚した。昭和七年(1932)京都にて逝去。八十六歳。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます