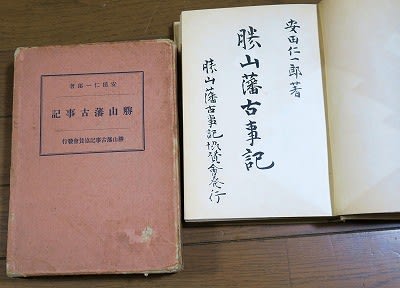

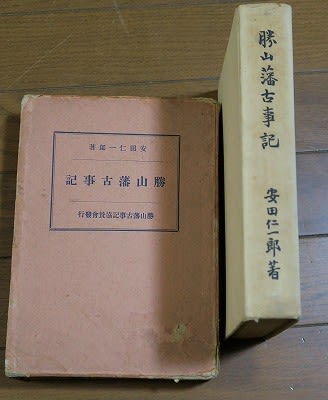

この冊子、昭和6年発行の古書、元勝山藩家老家の分家の方の執筆。

幕藩時代の小笠原公8代における、藩政記録のような本。

かねてから、「勝山藩のことに関心があり」、幾度か市立図書館で拝読、

全部は読み切れず、いつか手に入れたいとの思い。

20年程前、福井市の古書店で、金50000円で売られていましたが、

ちと高すぎて取りやめ。あれから20年?・・・・、

今度ひょんなことから静岡県の古書店に有ることを知り手に入れたものです。

理由は、我が家の先祖様のことや、町のミニコミ誌「せいき歴史探訪」というコーナーに連続執筆させてもらうことが決まったことなどでした。

この本、幕藩時代の藩主の歴史から。藩政制度、明治維新への変革から観光名所迄多岐。私の欲しいのは、「藩政時代の藩士の生活」の部分でした。

今年は、初代小笠原公が勝山入封され334年になります。

幕藩時代の勝山藩の歴史については、

市史資料編集室や郷土歴史研究家も多く、

関係の書が世に出、節目には講演会などで披露されている。

一方この時代、藩主を守り、藩領を守り、藩政を担った

「勝山藩士」について、

その生活実態は、ほとんど報告されたことがない。

そればかりか、維新後の勝山藩士の子孫や家の存在さえ分かっていないのが

現状です。

「勝山藩古事記」は、現存する資料として、この書を読み解くことにより、

勝山藩士の生活の一端を知る機会になればとの思いです。

藩士の生活が歴史に残っていない要因は、

小笠原公が移封により美濃高須から伴ってきた

「勝山藩士(坊主席1)」は、156家しかなかったこと、

廃藩によりほとんどの藩士家は、生活(職場)を求めて

勝山を去り歴史から忘れられた。

著者安田仁一郎氏は、維新後○○年に帰郷、「かって住んでいた家中屋敷や親戚、知人等尋ねしも、いずれも離散、面談する事かなわず、

ただ残って居るのは城跡と学堂のみ、変わり果てた勝山。

自分の先祖や藩士が果たした役目は何なんだったのか?、

今一度見直したいと思い立ち」

昭和2年から4年かかりで発刊にこぎつけた、とあります。

私も似たような思いです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます