昨日、会社の同期の女性の誕生日お祝いを品川の飲み屋で行ったのですが、久々に楽しめた。私と同部署の上司とその上司の上司も参加しておりみんな楽しんでいて雰囲気がよかった。しかも先輩のバースデイも今日だったことが分かり、

さらに雰囲気は良くなりました。

何より、バースデイを迎えたお二人が楽しんでいたみたいでそれが一番でした。

・・・・自分の名前で予約したんだけど、予約の「高野様」という看板から目線を少し上にずらしたら「水戸藩」!!!とあった。地元であたっているんだけど、どうして分かったんだろう。というか偶然か。

・・・・もう一つ。今日の21:00~アニメ『時をかける少女』がやるようですね。オススメです。

不覚にも観ている最中に涙が落ちてしまいした。映画の『バタフライ・エフェクト』ってこれをパクッタんじゃないかな。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

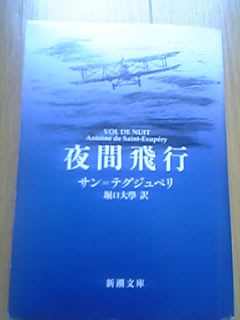

さて今日紹介するのはこちらの本。

サン・テグジュペリ『夜間飛行』(新潮文庫)

訳者は堀口大學氏

カバー装画は宮崎駿監督の手によるもの。

『星の王子様』という作品で有名に。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

著者のプロフィール

名門貴族の子弟としてフランス・リヨンに生まれる。海軍兵学校の受験に失敗後、兵役で航空隊に入る。除隊後、航空会社の路線パイロットとなり、多くの冒険を経験。その後、さまざまな形で飛びながら、1928年に処女作『南方郵便機』、『人間の土地』『戦う操縦士』『星の王子様』などを発表。第二次大戦時、偵察機の搭乗員として困難な出撃を重ね、44年コルシカ島の基地を発進したまま帰還せず。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「僕の一生も、どうやらこれで仕上がった」とリヴィエールは思った。

疲労に原因する自分の寂しさを、全部押し片付けて、彼は格納庫の方へと歩き出した、リリーがうなりを立てて近づいてきたので。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今夜と同じように、そのときも彼は自分を孤独に感じたが、すぐにまた、このような孤独が持つ美しさに思いを知った。あの音楽の伝言は、凡人たちの間にあって、秘密のような美しさを持って、彼に、彼にだけ理解されたものだ。あの星の信号もまさにそれだ。それは、美しさを持って、彼に、彼にだけ理解されたものだ。あの星の信号もまさにそれだ。それは、多くの肩を乗越えて、彼にだけわかる言葉でものを言っていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

僕は自分がしていることが良いことかどうか知らない。僕は、人生に正確にどれほどの価値があるものかも、正義にどれだけの価値があるものかも、苦悩にどれだけの価値のあるものかも知らない。僕は、一人の男の喜びに正確にどれだけの価値のあるものかも知らない。わななく手の価値も、哀憐の心の価値も、優しさの価値も知らない・・・・。

「人生というやつには矛盾が多いので、やれるようにしていくよりしようのないものだ。ただ、永久に生き、創造し自分の滅びやすい肉体を・・・」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・注意しろよ、夜だぜ」

同僚の忠告も耳には入らなかった。両手をすっぽりポケットに入れ、頭を後へそらせ、顔は、雲に、山々に、河川に、海に向けたまま、彼は今無言のまま微笑しだした。それは、かすかな微笑ではあったが、木をゆすって通る微風のように、彼の全体をわななかせる微笑だった。それは弱い微笑だったが、しかも、あの雲よりも、山よりも、川よりも、海よりも力強い微笑だった。