植物に「斑入り(ふいり)」と呼ばれるものがある。

葉っぱの一部分に葉緑体がなく、そこだけ違う色になる(普通は白っぽくなる=それが「斑」)性質。※花弁が斑入りになるものもありますが、ここでは省略します。

斑入りの植物は、葉っぱに濃淡ができて模様になるので、園芸植物では珍重されることが多い。

一般的には形質として遺伝するものを斑入りと呼ぶが、環境や病気が原因で斑入りになってしまう場合もある。

アサガオの斑入り葉

アサガオの斑入り葉

(再掲)ジンチョウゲの斑入り葉

(再掲)ジンチョウゲの斑入り葉

遺伝する斑入りは、メンデルの法則に従って劣性遺伝するものと、葉緑体が独自に持つDNAにより母方からだけ遺伝(母性遺伝・母系遺伝)するものがある。

上のジンチョウゲは、斑が葉を縁取るように入っている。アジサイなどでも見るタイプで、たまにまったく葉緑体がない真っ白い葉ができることもある。

こういう斑の入り方は、母性遺伝だと聞いたことがあるが、真偽は不明。(実際には挿し木や取り木で殖やすから、確認しにくいし、どっちでも問題はない)

野生状態では、斑入り→葉緑体が少ない→光合成能力・効率が劣る→弱くて淘汰されるという流れになるのか、あまり見ないと思う。

ところが、秋田市内の公園で、こんな植物を見つけた。

斑入り?

斑入り?

植栽されたのではない、雑草の葉に斑が入っていた。

この植物はブドウ科の「ヤブガラシ」。

つるを伸ばして旺盛に繁茂し、藪を覆い尽くして枯らしてしまう「藪枯らし」が和名の由来。別名は「ビンボウカズラ(貧乏葛)」で、諸説あるようだがイメージは良くない植物。

ただ、見方によっては、きりりとしなやかで端正な姿。絵画の題材にされたりもする。

ヤブガラシは民家の庭や空き地などでも、わりと見かける。冬に地上が枯れたり、除草作業をしたりしても、地中に根が残ってしまうので、退治は難しい。

ヨウシュヤマゴボウと似たような性質のやっかいな雑草だが、こちらはツルで伸びるので、さらにやっかいかもしれない。我が家では、ケーブルテレビの引き込み線に巻き付かれてしまったことがあった。

そのヤブガラシの斑入りとは初めて見た。

ネットで調べると、たまに例はあるようだし、同じブドウ科のツタなどにも斑入りがある。

まあ、きれいと言えばきれいかも。雰囲気としては、庭木のアオキの斑入りに通ずるものがある。

斑のあるのとないの

斑のあるのとないの

公園では斑のあるのとないのが混ざっているが、まず株が違うのだろう。

だけど、1本の同じツル(株)の中でも、葉によって斑の入り方がまちまち。

右のツルの先端の葉ほど斑が少ない?

右のツルの先端の葉ほど斑が少ない?

固定された形質ではなく、病気とか何かの突発的な原因だろうか。そのわりには元気に茂っているけど。

ほんのちょっとだけ斑入りの葉もあり、普通ならこんな差は出なさそうなような…

ほんのちょっとだけ斑入りの葉もあり、普通ならこんな差は出なさそうなような…

根が残って来シーズンも出てくるだろうけど、その時、斑が入っているか?→この記事後半にて

【2017年10月9日追記】こことは別の秋田市内の公園にも、斑入りのヤブガラシが生えていた。

葉っぱの一部分に葉緑体がなく、そこだけ違う色になる(普通は白っぽくなる=それが「斑」)性質。※花弁が斑入りになるものもありますが、ここでは省略します。

斑入りの植物は、葉っぱに濃淡ができて模様になるので、園芸植物では珍重されることが多い。

一般的には形質として遺伝するものを斑入りと呼ぶが、環境や病気が原因で斑入りになってしまう場合もある。

アサガオの斑入り葉

アサガオの斑入り葉 (再掲)ジンチョウゲの斑入り葉

(再掲)ジンチョウゲの斑入り葉遺伝する斑入りは、メンデルの法則に従って劣性遺伝するものと、葉緑体が独自に持つDNAにより母方からだけ遺伝(母性遺伝・母系遺伝)するものがある。

上のジンチョウゲは、斑が葉を縁取るように入っている。アジサイなどでも見るタイプで、たまにまったく葉緑体がない真っ白い葉ができることもある。

こういう斑の入り方は、母性遺伝だと聞いたことがあるが、真偽は不明。(実際には挿し木や取り木で殖やすから、確認しにくいし、どっちでも問題はない)

野生状態では、斑入り→葉緑体が少ない→光合成能力・効率が劣る→弱くて淘汰されるという流れになるのか、あまり見ないと思う。

ところが、秋田市内の公園で、こんな植物を見つけた。

斑入り?

斑入り?植栽されたのではない、雑草の葉に斑が入っていた。

この植物はブドウ科の「ヤブガラシ」。

つるを伸ばして旺盛に繁茂し、藪を覆い尽くして枯らしてしまう「藪枯らし」が和名の由来。別名は「ビンボウカズラ(貧乏葛)」で、諸説あるようだがイメージは良くない植物。

ただ、見方によっては、きりりとしなやかで端正な姿。絵画の題材にされたりもする。

ヤブガラシは民家の庭や空き地などでも、わりと見かける。冬に地上が枯れたり、除草作業をしたりしても、地中に根が残ってしまうので、退治は難しい。

ヨウシュヤマゴボウと似たような性質のやっかいな雑草だが、こちらはツルで伸びるので、さらにやっかいかもしれない。我が家では、ケーブルテレビの引き込み線に巻き付かれてしまったことがあった。

なお、ヤブガラシは夏から初秋にかけて地味な花が咲く。この花はアシナガバチやスズメバチが好むらしく、花の周りを飛んでいることがあり、怖い。

さらに今まで知らなかったけれど、多くのヤブガラシは花が咲いても果実はできないのだそう。「3倍体」と言って染色体数が半端なため。

植物で3倍体は珍しくないけど、じゃあどうやって日本中にヤブガラシが広まったのだろう? 元から日本にあったみたいだけど…(ヒガンバナは3倍体で実ができず、人里近くにしか分布しないため、稲作とともに大陸から渡来して人為的に広まったと考えられている)

さらに今まで知らなかったけれど、多くのヤブガラシは花が咲いても果実はできないのだそう。「3倍体」と言って染色体数が半端なため。

植物で3倍体は珍しくないけど、じゃあどうやって日本中にヤブガラシが広まったのだろう? 元から日本にあったみたいだけど…(ヒガンバナは3倍体で実ができず、人里近くにしか分布しないため、稲作とともに大陸から渡来して人為的に広まったと考えられている)

そのヤブガラシの斑入りとは初めて見た。

ネットで調べると、たまに例はあるようだし、同じブドウ科のツタなどにも斑入りがある。

まあ、きれいと言えばきれいかも。雰囲気としては、庭木のアオキの斑入りに通ずるものがある。

斑のあるのとないの

斑のあるのとないの公園では斑のあるのとないのが混ざっているが、まず株が違うのだろう。

だけど、1本の同じツル(株)の中でも、葉によって斑の入り方がまちまち。

右のツルの先端の葉ほど斑が少ない?

右のツルの先端の葉ほど斑が少ない?固定された形質ではなく、病気とか何かの突発的な原因だろうか。そのわりには元気に茂っているけど。

ほんのちょっとだけ斑入りの葉もあり、普通ならこんな差は出なさそうなような…

ほんのちょっとだけ斑入りの葉もあり、普通ならこんな差は出なさそうなような…根が残って来シーズンも出てくるだろうけど、その時、斑が入っているか?→この記事後半にて

【2017年10月9日追記】こことは別の秋田市内の公園にも、斑入りのヤブガラシが生えていた。

堤防から。右奥が美大附属高等学院

堤防から。右奥が美大附属高等学院 美大側から

美大側から (再掲)在りし日の保戸野小のポプラ

(再掲)在りし日の保戸野小のポプラ ぽかぽかオレンジロード大住側起点。たしかに路面はオレンジ色

ぽかぽかオレンジロード大住側起点。たしかに路面はオレンジ色 これは特に小ぶりな木

これは特に小ぶりな木 泉のハミングロードにて

泉のハミングロードにて こんな花と葉

こんな花と葉 旭川の川原。右側の大きな木

旭川の川原。右側の大きな木 幹は複数本

幹は複数本 近くで葉を観察

近くで葉を観察 アザミの花

アザミの花 消火栓の脇!

消火栓の脇! 同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる

同じキク科のタンポポやフキのように、花後は綿毛ができる 護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

護岸の石の色が変わっている部分(まだ黒く濡れた所+その上の白く乾いた所)まで増水していた

全体的には以前と変わったようには感じない

全体的には以前と変わったようには感じない

アジサイも咲いているけど

アジサイも咲いているけど 白いのは野草

白いのは野草 梅雨の花と秋の花の意外な組み合わせ

梅雨の花と秋の花の意外な組み合わせ

道端の街路樹の根元に広がって咲く

道端の街路樹の根元に広がって咲く 生育条件が良いだけかもしれないが、上のヒルガオより心持ち花が大きい

生育条件が良いだけかもしれないが、上のヒルガオより心持ち花が大きい フェンスがあるのにあまり巻き付かず、こちら側にはって来ている

フェンスがあるのにあまり巻き付かず、こちら側にはって来ている 街中に咲くハマヒルガオ

街中に咲くハマヒルガオ (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) 切り株に

切り株に

以前はぐるりとポプラ並木だったはず

以前はぐるりとポプラ並木だったはず 古い切り株

古い切り株 本丸と二の丸の中間層(?)の南側斜面

本丸と二の丸の中間層(?)の南側斜面 ケヤキの根元に

ケヤキの根元に 手前はバッケ(フキノトウ)

手前はバッケ(フキノトウ)  左の赤い実はアオキ

左の赤い実はアオキ

笹やぶの中に咲くナニワズもあった

笹やぶの中に咲くナニワズもあった これも雄花のようだ

これも雄花のようだ 秋田市中央部の某所

秋田市中央部の某所 木が建物に倒れかかっている!

木が建物に倒れかかっている! 根が浮き上がってしまっている

根が浮き上がってしまっている 2012年10月撮影のGoogleストリートビュー

2012年10月撮影のGoogleストリートビュー 1週間ほど前の秋田駅東口から見る、うっすらと雪化粧した太平山

1週間ほど前の秋田駅東口から見る、うっすらと雪化粧した太平山 (再掲)手前の木

(再掲)手前の木 ほぼ落葉し、わずかに残るだけ

ほぼ落葉し、わずかに残るだけ

陽射しを浴びて輝く

陽射しを浴びて輝く

10月31日の保戸野みその通り

10月31日の保戸野みその通り ここは違う

ここは違う 同じ日の保戸野原の町通り

同じ日の保戸野原の町通り 手前と奥の木は黄色くなっているが、間のあちら側2本・こちら側2本は緑のまま

手前と奥の木は黄色くなっているが、間のあちら側2本・こちら側2本は緑のまま 分かるでしょうか

分かるでしょうか 幹の下のほうに葉が付いたり、新たな細い幹(徒長枝・シュートと呼んでいいのか)が出たり

幹の下のほうに葉が付いたり、新たな細い幹(徒長枝・シュートと呼んでいいのか)が出たり 黄葉前でも、葉が繁茂しているのが分かる

黄葉前でも、葉が繁茂しているのが分かる (再掲)竿燈大通りのケヤキも

(再掲)竿燈大通りのケヤキも 上の建物は御隅櫓(復元)

上の建物は御隅櫓(復元) 4月末

4月末 千秋トンネルの上でもある

千秋トンネルの上でもある 山の上のほうにニセアカシアが広がっている

山の上のほうにニセアカシアが広がっている こちらも真っ白

こちらも真っ白 近くで見ると、それほど白くない

近くで見ると、それほど白くない ずいぶん高い木も

ずいぶん高い木も 大学の職員住宅「糠塚宿舎(旧称・糠塚官舎)」付近の丘

大学の職員住宅「糠塚宿舎(旧称・糠塚官舎)」付近の丘

バス停のポールが曲がってるよ(次が終点なので、ここから乗る人はいない)

バス停のポールが曲がってるよ(次が終点なので、ここから乗る人はいない) 今が盛りのニセアカシア

今が盛りのニセアカシア 11月初めのけやき通り北端・八橋一里塚交差点

11月初めのけやき通り北端・八橋一里塚交差点 ギリギリ間に合った!(いや、間に合ってない?)

ギリギリ間に合った!(いや、間に合ってない?)

逆光などで見づらいですが10月下旬撮影

逆光などで見づらいですが10月下旬撮影

あれ?

あれ? 広げて乾燥させて処分したらしい

広げて乾燥させて処分したらしい

6月下旬と8月中旬

6月下旬と8月中旬 9月中旬

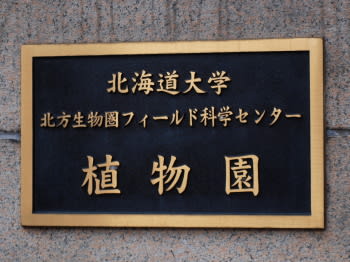

9月中旬 道庁側を背に。道路の向こうが植物園で、白い建物が受付のある管理棟

道庁側を背に。道路の向こうが植物園で、白い建物が受付のある管理棟 長い名だけど要は植物園

長い名だけど要は植物園

「ゴボウ」

「ゴボウ」 どこかで見たことがあるような、ないような?

どこかで見たことがあるような、ないような? 1つ1つの果実には、カボチャのように筋が入る点も違う(ヨウシュはツルツル)

1つ1つの果実には、カボチャのように筋が入る点も違う(ヨウシュはツルツル)

柵の向こうは車が行き交う大都会

柵の向こうは車が行き交う大都会 リス?!

リス?! 種としてはエゾリスってことでしょうか

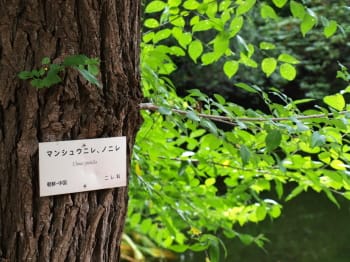

種としてはエゾリスってことでしょうか 「ハルニレの林」

「ハルニレの林」 植物園のハルニレ。これはあまり大きくない

植物園のハルニレ。これはあまり大きくない

これ!

これ! 「宮部金吾記念館」

「宮部金吾記念館」 博物館

博物館 「倉庫」1885(明治18)年

「倉庫」1885(明治18)年 「便所」1903(明治36)年建築、1918年移築

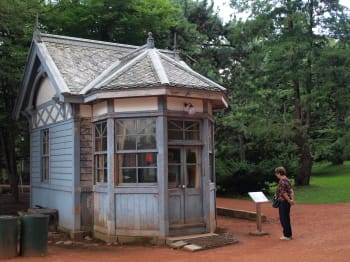

「便所」1903(明治36)年建築、1918年移築 「門衛所」

「門衛所」 門衛所と出口。奥に道庁の赤れんがが少しだけ見える

門衛所と出口。奥に道庁の赤れんがが少しだけ見える 秋田市内の駐車場に茂るヨウシュヤマゴボウ。自重で倒れ気味

秋田市内の駐車場に茂るヨウシュヤマゴボウ。自重で倒れ気味 果実はブドウっぽい形状

果実はブドウっぽい形状 ヨウシュヤマゴボウの枝?!

ヨウシュヤマゴボウの枝?! 20年以上前にはちらほら見かけた「ドロボー立入禁止地区」の看板が残る

20年以上前にはちらほら見かけた「ドロボー立入禁止地区」の看板が残る 外で花を咲かせられたのは奇跡的

外で花を咲かせられたのは奇跡的 ガラスの向こうには…

ガラスの向こうには… ひざ丈くらいか

ひざ丈くらいか 中でも実を付けているけれど…

中でも実を付けているけれど…