今年はやや遅めながら、徐々に春らしくなってきた。

秋田県仙北市の刺巻湿原では、ミズバショウが咲いてきたとのこと。(「夏の思い出」の歌詞とは違い、平地ではミズバショウは早春の花)

ひっそりとミズバショウが生育する秋田市中央部の某所でも、咲いていた。

さて、もう1か月ほど経ってしまったけれど、始発こまちで上京し、静岡県へ。

以前も訪れた三島市は、街中をいくつもの清流が流れている。

その1つ、源兵衛川。今回、初めて川沿いをじっくり歩いた。川岸のみならず、飛び石などで川の中をずっと歩けるようになっており(落ちても大したケガはしなそう)、なかなか楽しい。

この日の三島は、期待したほど暖かくもなく、どちらかと言えば寒かった。

まだ冬のたたずまい?

まだ冬のたたずまい?

川辺には緑色の若草もちらほらあるが、枯れ草が目立っていた。

進むと、遠くに大きな葉の中で、白い筒状の花らしきものを咲かせる植物を発見!

左奥に白い花?!

左奥に白い花?!

早春、水辺、筒状の白い花と言えば、ミズバショウか? さすが温暖で清流が流れる町!

と思いながら、近づくと…

カラーやないかーい!

カラーやないかーい!

近くで見れば、葉と花のバランス、花の形状からして、ミズバショウではなく、いわゆる「カラー」こと「オランダカイウ(またはその近縁種)」だった。

ミズバショウもカラーもサトイモ科ではあるが、属は異なる。

(再掲)これがミズバショウ

(再掲)これがミズバショウ

それにしても、今までカラーには鉢植えの観葉植物というイメージしかなく、露地のしかも水辺で生育していたのには驚いた。

露地で育つのは温暖な環境のせいもあるが、「カラー」は特定の種名ではなく総称だそうで、種や品種によっては水を好むのだろう。

源兵衛川だけでも数か所で、カラーを見かけた。三島市の観光のホームページでも、当然のように「源兵衛川のカラー」の写真が掲載されていた。

そんなふうに、カラーが三島の風景になんとなく溶け込んでしまっているものの、日本原産ではない植物だから、栽培されていたものが野生化した、いわば「野良カラー」だろう。

キショウブなどのように、在来の生態系に影響を及ぼす植物とはされていないようだけど、本来の姿ではないわけであって、個人的にはちょっと気になってしまった。

近くを伊豆箱根鉄道駿豆線が走っており、タイミング良く、JRから乗り入れる修善寺行き特急「踊り子」が通過。

踊り子とカラー

踊り子とカラー

かつては上野-大宮の「新幹線リレー号」にも使われていたこの185系電車も、近いうちの引退が決まったとか。

ほかにも源兵衛川沿いで見かけた植物の花。

これは秋田でも見たことあるけど、なんだっけ?

これは秋田でも見たことあるけど、なんだっけ?

クローバーっぽい形のピンク色の花。タデ科の「ヒメツルソバ」のようだ。図鑑における一般的な開花時期よりは早く咲いている。これも在来種ではない。

【9日追記】上の写真下に写っている葉は、クレソンこと「オランダガラシ」。これも帰化植物で、要注意外来生物指定。

ユキヤナギ

ユキヤナギ

春らしい花だけど、これも時期が早い。

秋田では、ソメイヨシノと同じかちょっと後、春本番の花というイメージなのに。

最後。川ではない、庭などの複数の場所で、葉が出かけの低木が花を咲かせていた。花は春らしく黄色で、かつ大ぶりで目立つ。枝は若干ツル状というか枝垂れている。

秋田では見たことがないと思う。

花は花弁が二層に重なる「二重(ふたえ)咲き」でおしべがない。おしべとなるべき部分が花弁に変わってしまった「花の器官形成のABCモデル」で説明がつく、典型ですな。

この植物は、モクセイ科「オウバイ」。※「ロウバイ」とは別。

「黄梅」だがウメの仲間(バラ科)ではなく、ジャスミンの仲間。でも香りは少ないそうだ。

ヒマラヤ~中国の原産で、おしべがないから実がならない。

原産地からすれば秋田でも育ちそうな感じだけど、耐寒性がなくて育たないのか、単に見たことがないだけなのか。

以上、ひと足早く春を感じた、三島の水辺だった。※旅行記の続きはこちら

秋田県仙北市の刺巻湿原では、ミズバショウが咲いてきたとのこと。(「夏の思い出」の歌詞とは違い、平地ではミズバショウは早春の花)

ひっそりとミズバショウが生育する秋田市中央部の某所でも、咲いていた。

さて、もう1か月ほど経ってしまったけれど、始発こまちで上京し、静岡県へ。

以前も訪れた三島市は、街中をいくつもの清流が流れている。

その1つ、源兵衛川。今回、初めて川沿いをじっくり歩いた。川岸のみならず、飛び石などで川の中をずっと歩けるようになっており(落ちても大したケガはしなそう)、なかなか楽しい。

この日の三島は、期待したほど暖かくもなく、どちらかと言えば寒かった。

まだ冬のたたずまい?

まだ冬のたたずまい?川辺には緑色の若草もちらほらあるが、枯れ草が目立っていた。

進むと、遠くに大きな葉の中で、白い筒状の花らしきものを咲かせる植物を発見!

左奥に白い花?!

左奥に白い花?!早春、水辺、筒状の白い花と言えば、ミズバショウか? さすが温暖で清流が流れる町!

と思いながら、近づくと…

カラーやないかーい!

カラーやないかーい!近くで見れば、葉と花のバランス、花の形状からして、ミズバショウではなく、いわゆる「カラー」こと「オランダカイウ(またはその近縁種)」だった。

ミズバショウもカラーもサトイモ科ではあるが、属は異なる。

(再掲)これがミズバショウ

(再掲)これがミズバショウそれにしても、今までカラーには鉢植えの観葉植物というイメージしかなく、露地のしかも水辺で生育していたのには驚いた。

露地で育つのは温暖な環境のせいもあるが、「カラー」は特定の種名ではなく総称だそうで、種や品種によっては水を好むのだろう。

源兵衛川だけでも数か所で、カラーを見かけた。三島市の観光のホームページでも、当然のように「源兵衛川のカラー」の写真が掲載されていた。

そんなふうに、カラーが三島の風景になんとなく溶け込んでしまっているものの、日本原産ではない植物だから、栽培されていたものが野生化した、いわば「野良カラー」だろう。

キショウブなどのように、在来の生態系に影響を及ぼす植物とはされていないようだけど、本来の姿ではないわけであって、個人的にはちょっと気になってしまった。

近くを伊豆箱根鉄道駿豆線が走っており、タイミング良く、JRから乗り入れる修善寺行き特急「踊り子」が通過。

踊り子とカラー

踊り子とカラーかつては上野-大宮の「新幹線リレー号」にも使われていたこの185系電車も、近いうちの引退が決まったとか。

ほかにも源兵衛川沿いで見かけた植物の花。

これは秋田でも見たことあるけど、なんだっけ?

これは秋田でも見たことあるけど、なんだっけ?クローバーっぽい形のピンク色の花。タデ科の「ヒメツルソバ」のようだ。図鑑における一般的な開花時期よりは早く咲いている。これも在来種ではない。

【9日追記】上の写真下に写っている葉は、クレソンこと「オランダガラシ」。これも帰化植物で、要注意外来生物指定。

ユキヤナギ

ユキヤナギ春らしい花だけど、これも時期が早い。

秋田では、ソメイヨシノと同じかちょっと後、春本番の花というイメージなのに。

最後。川ではない、庭などの複数の場所で、葉が出かけの低木が花を咲かせていた。花は春らしく黄色で、かつ大ぶりで目立つ。枝は若干ツル状というか枝垂れている。

秋田では見たことがないと思う。

花は花弁が二層に重なる「二重(ふたえ)咲き」でおしべがない。おしべとなるべき部分が花弁に変わってしまった「花の器官形成のABCモデル」で説明がつく、典型ですな。

この植物は、モクセイ科「オウバイ」。※「ロウバイ」とは別。

「黄梅」だがウメの仲間(バラ科)ではなく、ジャスミンの仲間。でも香りは少ないそうだ。

ヒマラヤ~中国の原産で、おしべがないから実がならない。

原産地からすれば秋田でも育ちそうな感じだけど、耐寒性がなくて育たないのか、単に見たことがないだけなのか。

以上、ひと足早く春を感じた、三島の水辺だった。※旅行記の続きはこちら

(再掲)秋田市内の某寺院のこも巻き

(再掲)秋田市内の某寺院のこも巻き 左にはヨウシュヤマゴボウも

左にはヨウシュヤマゴボウも ガガイモの花

ガガイモの花 これがガガイモの実!

これがガガイモの実! 花と共存

花と共存 まとまって実る

まとまって実る 上のまとまった果実。葉は枯れ落ちた

上のまとまった果実。葉は枯れ落ちた

11月下旬。中に茶色い種と白いモノ?

11月下旬。中に茶色い種と白いモノ? 綿毛つき種!

綿毛つき種! いくぶんのびのびとしたかな

いくぶんのびのびとしたかな 大屋根の外に位置するので、雨は降り注ぐ

大屋根の外に位置するので、雨は降り注ぐ なくなってしまった!

なくなってしまった! 青々とした草原?

青々とした草原? クローバーよりは芝っぽい

クローバーよりは芝っぽい (再掲)ぐったり

(再掲)ぐったり シャキーン!

シャキーン! 見栄えは…

見栄えは… 今年も生えている

今年も生えている 今年も斑入り!

今年も斑入り! 秋田市内の遊歩道

秋田市内の遊歩道 手前はハマヒルガオの葉、奥は枯れたブタナ

手前はハマヒルガオの葉、奥は枯れたブタナ

シロツメクサとコメツブツメクサの攻防

シロツメクサとコメツブツメクサの攻防

後ろの黄色い花はビヨウヤナギ。それも見事だけど手前の白い花

後ろの黄色い花はビヨウヤナギ。それも見事だけど手前の白い花 こんな花

こんな花 横から見る

横から見る 普通の一重咲きのドクダミ

普通の一重咲きのドクダミ なかなかかわいい

なかなかかわいい

4月末。芽吹きの始まり

4月末。芽吹きの始まり 西側。部分的に芽吹いている

西側。部分的に芽吹いている 5月中旬。チリチリの葉がある東側も若葉が茂る

5月中旬。チリチリの葉がある東側も若葉が茂る 5月初め。左上の奥は若葉。手前がチリチリ

5月初め。左上の奥は若葉。手前がチリチリ 5月中旬

5月中旬

今週初め

今週初め デカっ!

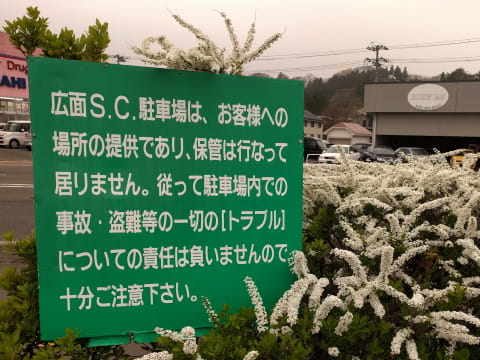

デカっ! こんなユキヤナギが(4月23日撮影)

こんなユキヤナギが(4月23日撮影) びよーん

びよーん 文字が見える

文字が見える 看板の中から枝が!

看板の中から枝が! ごちゃごちゃしていますが

ごちゃごちゃしていますが

看板娘ならぬ、看板雪柳

看板娘ならぬ、看板雪柳 何者?!

何者?! 片付け中

片付け中 ドアの「チョコちゃん」が名前だったのね

ドアの「チョコちゃん」が名前だったのね 「HYBRID」だけで車種名はない

「HYBRID」だけで車種名はない 土曜日 太平川・横森橋付近から下流方向

土曜日 太平川・横森橋付近から下流方向 日曜日 鷹匠橋付近から千秋公園御隅櫓

日曜日 鷹匠橋付近から千秋公園御隅櫓 階段の上できれいに咲いている(左側下は白いツバキ)

階段の上できれいに咲いている(左側下は白いツバキ) けっこう白い桜が!

けっこう白い桜が! 階段の上へ

階段の上へ 階段の下のほうにもある

階段の下のほうにもある 別の場所の白い桜

別の場所の白い桜 (再掲)西の階段の桜

(再掲)西の階段の桜 「MAGNOLIA HODONO」

「MAGNOLIA HODONO」 「MAGNOLIA」

「MAGNOLIA」 「辛夷」

「辛夷」 (

( (再掲)ピンクっぽい花のコブシ

(再掲)ピンクっぽい花のコブシ 川反のマグノリアの看板

川反のマグノリアの看板 今冬最後の雪の残りとバッケ

今冬最後の雪の残りとバッケ

バッケの下から小さなフキの葉が(右側の赤っぽい葉)【このバッケと葉は無関係のようでした。

バッケの下から小さなフキの葉が(右側の赤っぽい葉)【このバッケと葉は無関係のようでした。 この段階にしては大きいフキの葉

この段階にしては大きいフキの葉 (

( 2009年 東山動植物園にて

2009年 東山動植物園にて 「シャバーニ」の名が!

「シャバーニ」の名が! ピントが合っていないですが

ピントが合っていないですが