Why Japan's Outreach to China Will Fail

日本の中国への接近は失敗するだろう

Why would Tokyo make such a move when Washington is finally pushing back on Beijing's bullying over trade and the South China Sea?

米国が貿易や南シナ海での中国の横暴に強く反発している時になぜ日本はこのような動きをするのか?

October 29, 2018 by Christian Whiton (stopchina訳)

The National Interest

日本の安倍晋三首相は日本、米国との同盟、および彼が友人と呼んだトランプ大統領に対してひどいことをした。米国とその同盟諸国が中国に対して厳しく対峙している時に、安倍は北京を訪れて中国の指導者と仲良くしようとしたのである。

安倍は訪中において、ビジネスからスポーツにいたる広範囲の分野での日本と中国の関係強化を約束した。呆れたことに、安倍は中国の一帯一路計画に関連した”インフラ・プロジェクト”への参加を要望したのである。同計画は中国の経済的影響力と腐敗を世界中に広めるための主要な手段なのである。さらに日本の指導者は、世界最大の盗賊政治との”競争から協力への変化”を提案した。

同じように奇妙なのはそのタイミングである。今月初めにペンス副大統領は対中政策の基本的な変更を反映した分水嶺となる演説をした。彼は「アメリカは経済の自由化が中国を我々との、そして世界との、より大きな協力関係へと導いてくれると期待した。しかしながら、代わりに中国は経済的な攻勢を選択し、それは、軍事力の急成長をもたらした。」と述べた。さらに、ペンスは「多くの企業経営者は次の四半期よりもっと先のことを考え、知的財産権が侵害されたり北京による圧政を幇助することになることを恐れて、中国市場に進出することをためらっている。」と続けた。

ある論者はペンスの演説を1946年にウインストン チャーチルが当時の自由への抑圧者としてソ連を名指しし、冷戦が始まった鉄のカーテン演説になぞらえたが、それは決して大げさなことではない。

ペンスがそのような簡潔な証言をすることができた理由は、中国について明白に話すことを嫌っていた政府の官僚主義の中での超人的努力だけではなかった。アメリカの外交と財界が何十年も行ってきた北京との融和政策の間違いを多くの人々が長年に渡って指摘し続けた成果だったのである。

トランプ大統領のみが成し得るこのような基本的な変化の只中で、安倍は中国を訪問して商談を行ったのだ。その上、安倍は南シナ海において米国海軍艦艇に中国艦が意図的に衝突しようとしてから1ヶ月もしないうちにこれをやったのだ。実際、アメリカと同盟国の海軍は太平洋における航行の自由を行使するためと、日本が貿易で依存するシーレーンを守るために、多くの危険を犯しているのである。

安倍の中国接近は、米中が貿易戦争真っ最中であり、適切な条件での核放棄に応じようとする北朝鮮の意思を北京が邪魔しようとしているさなかの出来事なのだ。また、大幅に遅れていた米国との貿易対話が開始される中で東京の決定が行われた。トランプ政権発足以来、交渉は両国政府のハイレベルでの議題とみなされていたが、安倍は最近になってようやく本格的に開始することに同意したのだ。ある政府高官が私に話したところによると、話し合いは「くだらないものから真面目なものに」進化した。しかし、東京と北京の間の何らかの重要な協定はワシントンとの交渉に障害をもたらすことになる。

ワシントンは同盟国が北京と交渉することの危険性を理解している。新たな米国ーメキシコーカナダの協定における新基軸の一つは中国のような非市場経済との協定を禁止していることである。米国は中国による知的財産の剽窃や不適切な貿易慣行との戦い(それが成功した場合に全世界に何らかの利益もたらす)に全力で取り組んで以降、トランプ政権はその主要な貿易相手国が北京を利することをするのを望んでいないのは理解できる。

もし日本と中国の関係の深まりが米国との貿易協議を妨げるのであれば、日本も貿易の改善を拒否する者が直面するその国の製品への高関税の対象になることを意味する。トランプは自動車と自動車部品に関税を課す可能性が高く、それは日本に大きな衝撃を与えるだろう。さらに、もし協議が失敗すれば、いまだに目指している経済改革が実現していない安倍は、任期切れ前に、国内の構造改革を実現するための最後の政治的優位性を失うことになる。

アメリカは同盟国からの全面的な合意を決して予期しているわけではなく、隷従ではなく協調を模索しているのである。米国の同盟国が自国第一で貿易と安全保障問題の決定をするのは当然である。しかしワシントンは公正さを期待するのであり、アメリカ人を収奪する者を許さない。このことは自国の防衛力強化を怠り、米国が安全保障の欠陥を補うことを予期する国々に対して特に正しい。日本はそのような国であり、防衛予算がGDPのおよそ1%に過ぎないのである。

米国の軍関係者の間では今も日本への善意が健在であり、安倍は外国首脳の誰よりもトランプとの良好な関係を享受している。それは東京とワシントンが北朝鮮、貿易問題、そして特に中国に関して密接に連携するという前提に基づくものである。もしこのような前提が成り立たないことが明らかになればー共同防衛への関与が不十分で、不公正な貿易慣行を改めようとしないドイツやフランスと日本が同一視されるようになればー日本とアメリカの関係が悪化し、唯一の勝者は中国になるだろう。

東京の北京への接近が歌舞伎芝居であって実際の変化ではないことを望む。

この記事を書いた記者はかなり怒っているようだ。ほとんど脅迫に近い。トランプ政権内の安倍晋三への怒り、反発を代弁していると見てよかろう。

安倍支持者の一部に、当然米国との綿密なすり合わせの上での訪中のハズ、との推論がまかり通っていた。しかし、このような反発が出たことから、すり合わせなどなかったことがわかる。安倍晋三の外交はこれまで高く評価されてきたのだが、実は大失敗だったことが明白になった。安倍晋三は外交のイロハも知らないバカなのである。

安倍晋三の考えを忖度すると、たぶん、

「隣国との平和を維持するのは当然であり、自由貿易を守るのは国家国民のためである。日本と米国では立場が異なる。米国も理解してくれるはずだ。」

ということだろうか。バカが総理大臣になると国家の存立が危うくなる見本のような事例だ。

トランプ政権からの公式の反発はまだ出ていないが、一週間後の中間選挙を意識して、同盟国日本との亀裂を明らかにしたくないからだろう。本格的な反発は言葉によるものと同時に自動車への高関税などの形で、中間選挙後に出てくると予想される。

そういえば、自動車関税を上げるという話はすでに出ていたな。

あれは安倍訪中への不満の表明だったと理解すべきだろう。

「日本車に20%関税を」トランプ氏が警告

2018年10月28日

ライブドア

トランプ大統領は中西部・インディアナ州の農業団体で演説し、日本との貿易について「我々はヤギ1匹だが、日本は何百万台の自動車を輸出している」と不満を示した。その上で大統領は日本が市場を開放しない場合は日本からの輸入車に20%の関税をかけると警告した。

泥沼・中国に好んではまり込む日本の無知(2) 2018年10月23日

泥沼・中国に好んではまり込む日本の無知 2018年10月18日

<2018年11月3日>

【田村秀男のお金は知っている】「日中通貨スワップは日本のため」とは面妖な…

2018.11.3

産経新聞

(前略) 唯一、日本側の利益になりうるケースは、中国の債券市場が混乱した場合かもしれない。三菱UFJ、みずほのメガバンクは中国で「パンダ債」と呼ばれる債券を発行して人民元資金を調達している。買い手の多くは日本企業だ。債券市場が混乱すれば日本の企業と銀行が困るのでパンダ債買い支えのための元資金が要るのだという。一部民間のちっぽけな利益確保のために、外交で譲る国が世界にあるとは信じ難い。

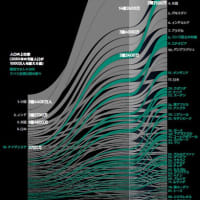

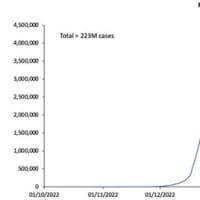

グラフは、中国の異常なまでに膨れ上がる中国の債券市場バブルを示す。しかも米中貿易戦争で1300兆円の巨大市場が揺れる。パンダ債どころの騒ぎではない。(産経新聞特別記者・田村秀男)

<2018年11月14日>

安倍政権の「中国接近」に米国で痛烈な非難の声

「トランプ大統領は安倍首相の友人ではなくなる」と威嚇

2018.11.14(水) 古森 義久

JBPRESS

安倍晋三首相の最近の中国への接近に対して、米国のトランプ政権周辺から手厳しい非難の声があがった。中国の国際規則を無視する膨張に対して米国が断固たる抑止の政策をとり始めたのにもかかわらず日本が中国と融和しようとしているのは米国外交への妨害だ、とする非難である。

その非難には、安倍政権がこのまま米国の事情を無視して中国にすり寄るならば、トランプ政権は日米貿易交渉で日本の自動車への関税制裁などの厳しい措置をとるだろう、という警告も含まれている。さらには「トランプ大統領はもう安倍首相の友人ではなくなる」という威嚇の言葉も発せられた。

安倍政権非難はトランプ政権の意向を反映か

この安倍政権の対中政策への非難は、10月末に出た米国の保守系の政治外交雑誌『ナショナル・インタレスト』掲載の論文で表明された。論文のタイトルは「日本の中国接近はなぜ失敗なのか」である。

論文の執筆者は、2003年から2009年まで2代目ブッシュ政権の国務省で北朝鮮人権問題担当の特使などを務め、2017年1月からのトランプ政権では国務省の政権引き継ぎ班の主要メンバーだったクリスチアン・フィトン氏である。同氏はアジア問題にも詳しい保守系の政治や外交の専門家で、2013年には『スマート・パワー』という本を著し話題を呼んだ。現在はワシントンの研究機関「ナショナル・インタレスト・センター」の上級研究員を務める。(中略)

ただし、米国ではやや異なる見解も存在する。中国政府の動向やトランプ政権の対中政策に詳しい米海軍大学の前教授トシ・ヨシハラ氏は「日米両政府間では、日本の対中接近についても事前にかなり協議している。フィトン氏の指摘はやや過剰かもしれない」と述べた。現在ワシントンの大手シンクタンク「戦略予算評価センター」上級研究員を務めるヨシハラ氏は、さらに「中国と日本との間には、急に融和を目指すといってもすぐには克服できない障害があまりにも数多くある」とも語った。

しかし安倍政権は、フィトン氏の今回の論文に象徴される米国側の懸念を、決して無視も軽視もできないはずである。

<2018年12月18日>

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」

平成30年(2018年)12月19日(水曜日)

通巻第5921号 <前日発行>

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

マルバニー予算局長が大統領首席補佐官代行になる意味は?

対中強硬派が勢揃い、中国が折れるまで米国は徹底的に戦う

*********************************

リオデジャネイロにおけるG20で、米中首脳会談が開かれ、トランプは習近平に「90日間の猶予」を与えた。一時休戦かと思われたが、直後に孟晩舟拘束事件、そしてファーウェイ排斥が一段と鮮明になった。

実は、トランプがG20に飛び立つ前に、ホワイトハウスに招かれた一人の人物が居る。マイケル・ピルスベリーである。

ピルスベリーは、嘗て「パンダハガー」(親中派)の急先鋒だった。

それが「中国に騙されていた」と突如、対中タカ派に変節し、ハドソン研究所の所長におさまった。10月4日の対中宣戦布告的なペンス副大統領の演説は、このピルスベリーが発案し、ハドソン研究所で為されたことは記憶に新しい。

一年前、トランプの中国問題の指南役はキッシンジャーとされた。キッシンジャーは国務長官にティラーソンを推薦し、彼は国務省予算を30%削減させた。トランプは国務省から外交決定権をホワイトハウスに奪還し、そのあと対中融和派のティラーソンを馘首、強硬派のポンペオを指名した。

この間に、大統領顧問格としての経済会議委員長にクドロー、国家安全保障担当大統領補佐官にジョン・ボルトン、そしてUSTR代表がライトハイザー、通商産業政策局長にナバロ。こうなると対中融和派に近かったロス商務、ムニューシン財務各長官も対中タカ派に同調せざるを得なくなった。

国連大使のニッキー・ヘイリーが年内に辞任すると表明し、つづいてホワイトハウスのトップ首席補佐官のジョン・ケリーも年内辞任が表明された。

新しい首席補佐官代行にミット・マルバニーが決まった。マルバニーはサウスカロライナ州上院議員二期のあと、連邦下院議員三期、ティパーティに近く、トランプ政権発足とともに行政管理局予算局長(閣僚級)に指名された。上院の指名公聴会では賛成51,反対49というきわどさだった。マルバニーが超保守派だからである。

▲パンダ・ハガーは変節、議会派は上下をとわず、アンチ・チャイナ大合唱団。

マルバニーは予算局長として辣腕をふるい国防予算大幅増、国務省予算の30%削減(正確には28・5%)の中心人物である。そのうえマルバニーは、首席補佐官「代行」としての任命で当面予算局長も兼務するが、「代行」ののち、本心は財務長官をのぞんでいるとされる。

ともかく、トランプ、ペンス正副大統領、マティス国防、ポンペオ国務の列に首席補佐官マルバニー、大統領補佐官ボルトン、USTR亜代表ライトハイザー、通商産業政策局長ナバロ、そして国家経済委員長クドローと、対中国タカ派が米国政治の中枢に陣取った。

マルバニーは「中国が折れるまで、米国は姿勢を変えない」と発言しているほどの強硬派、ホワイトハウスに中国同調組はいまや存在せず、アカデミズムはキッシンジャーをのぞいてパンダ・ハガーはほぼ全員が変節、議会は上下をとわず、アンチ・チャイナの大合唱団。

だからメディアも時としてトランプより対中姿勢が強硬。

米中貿易戦争は高関税合戦からテクノ防衛戦という「新冷戦」となった。

次は金融戦争、究極は通貨戦争へと突き進むことになり、もはや中国経済の崩壊を避けて通る道は絶無となった。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

日本の中国への接近は失敗するだろう

Why would Tokyo make such a move when Washington is finally pushing back on Beijing's bullying over trade and the South China Sea?

米国が貿易や南シナ海での中国の横暴に強く反発している時になぜ日本はこのような動きをするのか?

October 29, 2018 by Christian Whiton (stopchina訳)

The National Interest

日本の安倍晋三首相は日本、米国との同盟、および彼が友人と呼んだトランプ大統領に対してひどいことをした。米国とその同盟諸国が中国に対して厳しく対峙している時に、安倍は北京を訪れて中国の指導者と仲良くしようとしたのである。

安倍は訪中において、ビジネスからスポーツにいたる広範囲の分野での日本と中国の関係強化を約束した。呆れたことに、安倍は中国の一帯一路計画に関連した”インフラ・プロジェクト”への参加を要望したのである。同計画は中国の経済的影響力と腐敗を世界中に広めるための主要な手段なのである。さらに日本の指導者は、世界最大の盗賊政治との”競争から協力への変化”を提案した。

同じように奇妙なのはそのタイミングである。今月初めにペンス副大統領は対中政策の基本的な変更を反映した分水嶺となる演説をした。彼は「アメリカは経済の自由化が中国を我々との、そして世界との、より大きな協力関係へと導いてくれると期待した。しかしながら、代わりに中国は経済的な攻勢を選択し、それは、軍事力の急成長をもたらした。」と述べた。さらに、ペンスは「多くの企業経営者は次の四半期よりもっと先のことを考え、知的財産権が侵害されたり北京による圧政を幇助することになることを恐れて、中国市場に進出することをためらっている。」と続けた。

ある論者はペンスの演説を1946年にウインストン チャーチルが当時の自由への抑圧者としてソ連を名指しし、冷戦が始まった鉄のカーテン演説になぞらえたが、それは決して大げさなことではない。

ペンスがそのような簡潔な証言をすることができた理由は、中国について明白に話すことを嫌っていた政府の官僚主義の中での超人的努力だけではなかった。アメリカの外交と財界が何十年も行ってきた北京との融和政策の間違いを多くの人々が長年に渡って指摘し続けた成果だったのである。

トランプ大統領のみが成し得るこのような基本的な変化の只中で、安倍は中国を訪問して商談を行ったのだ。その上、安倍は南シナ海において米国海軍艦艇に中国艦が意図的に衝突しようとしてから1ヶ月もしないうちにこれをやったのだ。実際、アメリカと同盟国の海軍は太平洋における航行の自由を行使するためと、日本が貿易で依存するシーレーンを守るために、多くの危険を犯しているのである。

安倍の中国接近は、米中が貿易戦争真っ最中であり、適切な条件での核放棄に応じようとする北朝鮮の意思を北京が邪魔しようとしているさなかの出来事なのだ。また、大幅に遅れていた米国との貿易対話が開始される中で東京の決定が行われた。トランプ政権発足以来、交渉は両国政府のハイレベルでの議題とみなされていたが、安倍は最近になってようやく本格的に開始することに同意したのだ。ある政府高官が私に話したところによると、話し合いは「くだらないものから真面目なものに」進化した。しかし、東京と北京の間の何らかの重要な協定はワシントンとの交渉に障害をもたらすことになる。

ワシントンは同盟国が北京と交渉することの危険性を理解している。新たな米国ーメキシコーカナダの協定における新基軸の一つは中国のような非市場経済との協定を禁止していることである。米国は中国による知的財産の剽窃や不適切な貿易慣行との戦い(それが成功した場合に全世界に何らかの利益もたらす)に全力で取り組んで以降、トランプ政権はその主要な貿易相手国が北京を利することをするのを望んでいないのは理解できる。

もし日本と中国の関係の深まりが米国との貿易協議を妨げるのであれば、日本も貿易の改善を拒否する者が直面するその国の製品への高関税の対象になることを意味する。トランプは自動車と自動車部品に関税を課す可能性が高く、それは日本に大きな衝撃を与えるだろう。さらに、もし協議が失敗すれば、いまだに目指している経済改革が実現していない安倍は、任期切れ前に、国内の構造改革を実現するための最後の政治的優位性を失うことになる。

アメリカは同盟国からの全面的な合意を決して予期しているわけではなく、隷従ではなく協調を模索しているのである。米国の同盟国が自国第一で貿易と安全保障問題の決定をするのは当然である。しかしワシントンは公正さを期待するのであり、アメリカ人を収奪する者を許さない。このことは自国の防衛力強化を怠り、米国が安全保障の欠陥を補うことを予期する国々に対して特に正しい。日本はそのような国であり、防衛予算がGDPのおよそ1%に過ぎないのである。

米国の軍関係者の間では今も日本への善意が健在であり、安倍は外国首脳の誰よりもトランプとの良好な関係を享受している。それは東京とワシントンが北朝鮮、貿易問題、そして特に中国に関して密接に連携するという前提に基づくものである。もしこのような前提が成り立たないことが明らかになればー共同防衛への関与が不十分で、不公正な貿易慣行を改めようとしないドイツやフランスと日本が同一視されるようになればー日本とアメリカの関係が悪化し、唯一の勝者は中国になるだろう。

東京の北京への接近が歌舞伎芝居であって実際の変化ではないことを望む。

この記事を書いた記者はかなり怒っているようだ。ほとんど脅迫に近い。トランプ政権内の安倍晋三への怒り、反発を代弁していると見てよかろう。

安倍支持者の一部に、当然米国との綿密なすり合わせの上での訪中のハズ、との推論がまかり通っていた。しかし、このような反発が出たことから、すり合わせなどなかったことがわかる。安倍晋三の外交はこれまで高く評価されてきたのだが、実は大失敗だったことが明白になった。安倍晋三は外交のイロハも知らないバカなのである。

安倍晋三の考えを忖度すると、たぶん、

「隣国との平和を維持するのは当然であり、自由貿易を守るのは国家国民のためである。日本と米国では立場が異なる。米国も理解してくれるはずだ。」

ということだろうか。バカが総理大臣になると国家の存立が危うくなる見本のような事例だ。

トランプ政権からの公式の反発はまだ出ていないが、一週間後の中間選挙を意識して、同盟国日本との亀裂を明らかにしたくないからだろう。本格的な反発は言葉によるものと同時に自動車への高関税などの形で、中間選挙後に出てくると予想される。

そういえば、自動車関税を上げるという話はすでに出ていたな。

あれは安倍訪中への不満の表明だったと理解すべきだろう。

「日本車に20%関税を」トランプ氏が警告

2018年10月28日

ライブドア

トランプ大統領は中西部・インディアナ州の農業団体で演説し、日本との貿易について「我々はヤギ1匹だが、日本は何百万台の自動車を輸出している」と不満を示した。その上で大統領は日本が市場を開放しない場合は日本からの輸入車に20%の関税をかけると警告した。

泥沼・中国に好んではまり込む日本の無知(2) 2018年10月23日

泥沼・中国に好んではまり込む日本の無知 2018年10月18日

<2018年11月3日>

【田村秀男のお金は知っている】「日中通貨スワップは日本のため」とは面妖な…

2018.11.3

産経新聞

(前略) 唯一、日本側の利益になりうるケースは、中国の債券市場が混乱した場合かもしれない。三菱UFJ、みずほのメガバンクは中国で「パンダ債」と呼ばれる債券を発行して人民元資金を調達している。買い手の多くは日本企業だ。債券市場が混乱すれば日本の企業と銀行が困るのでパンダ債買い支えのための元資金が要るのだという。一部民間のちっぽけな利益確保のために、外交で譲る国が世界にあるとは信じ難い。

グラフは、中国の異常なまでに膨れ上がる中国の債券市場バブルを示す。しかも米中貿易戦争で1300兆円の巨大市場が揺れる。パンダ債どころの騒ぎではない。(産経新聞特別記者・田村秀男)

<2018年11月14日>

安倍政権の「中国接近」に米国で痛烈な非難の声

「トランプ大統領は安倍首相の友人ではなくなる」と威嚇

2018.11.14(水) 古森 義久

JBPRESS

安倍晋三首相の最近の中国への接近に対して、米国のトランプ政権周辺から手厳しい非難の声があがった。中国の国際規則を無視する膨張に対して米国が断固たる抑止の政策をとり始めたのにもかかわらず日本が中国と融和しようとしているのは米国外交への妨害だ、とする非難である。

その非難には、安倍政権がこのまま米国の事情を無視して中国にすり寄るならば、トランプ政権は日米貿易交渉で日本の自動車への関税制裁などの厳しい措置をとるだろう、という警告も含まれている。さらには「トランプ大統領はもう安倍首相の友人ではなくなる」という威嚇の言葉も発せられた。

安倍政権非難はトランプ政権の意向を反映か

この安倍政権の対中政策への非難は、10月末に出た米国の保守系の政治外交雑誌『ナショナル・インタレスト』掲載の論文で表明された。論文のタイトルは「日本の中国接近はなぜ失敗なのか」である。

論文の執筆者は、2003年から2009年まで2代目ブッシュ政権の国務省で北朝鮮人権問題担当の特使などを務め、2017年1月からのトランプ政権では国務省の政権引き継ぎ班の主要メンバーだったクリスチアン・フィトン氏である。同氏はアジア問題にも詳しい保守系の政治や外交の専門家で、2013年には『スマート・パワー』という本を著し話題を呼んだ。現在はワシントンの研究機関「ナショナル・インタレスト・センター」の上級研究員を務める。(中略)

ただし、米国ではやや異なる見解も存在する。中国政府の動向やトランプ政権の対中政策に詳しい米海軍大学の前教授トシ・ヨシハラ氏は「日米両政府間では、日本の対中接近についても事前にかなり協議している。フィトン氏の指摘はやや過剰かもしれない」と述べた。現在ワシントンの大手シンクタンク「戦略予算評価センター」上級研究員を務めるヨシハラ氏は、さらに「中国と日本との間には、急に融和を目指すといってもすぐには克服できない障害があまりにも数多くある」とも語った。

しかし安倍政権は、フィトン氏の今回の論文に象徴される米国側の懸念を、決して無視も軽視もできないはずである。

<2018年12月18日>

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」

平成30年(2018年)12月19日(水曜日)

通巻第5921号 <前日発行>

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

マルバニー予算局長が大統領首席補佐官代行になる意味は?

対中強硬派が勢揃い、中国が折れるまで米国は徹底的に戦う

*********************************

リオデジャネイロにおけるG20で、米中首脳会談が開かれ、トランプは習近平に「90日間の猶予」を与えた。一時休戦かと思われたが、直後に孟晩舟拘束事件、そしてファーウェイ排斥が一段と鮮明になった。

実は、トランプがG20に飛び立つ前に、ホワイトハウスに招かれた一人の人物が居る。マイケル・ピルスベリーである。

ピルスベリーは、嘗て「パンダハガー」(親中派)の急先鋒だった。

それが「中国に騙されていた」と突如、対中タカ派に変節し、ハドソン研究所の所長におさまった。10月4日の対中宣戦布告的なペンス副大統領の演説は、このピルスベリーが発案し、ハドソン研究所で為されたことは記憶に新しい。

一年前、トランプの中国問題の指南役はキッシンジャーとされた。キッシンジャーは国務長官にティラーソンを推薦し、彼は国務省予算を30%削減させた。トランプは国務省から外交決定権をホワイトハウスに奪還し、そのあと対中融和派のティラーソンを馘首、強硬派のポンペオを指名した。

この間に、大統領顧問格としての経済会議委員長にクドロー、国家安全保障担当大統領補佐官にジョン・ボルトン、そしてUSTR代表がライトハイザー、通商産業政策局長にナバロ。こうなると対中融和派に近かったロス商務、ムニューシン財務各長官も対中タカ派に同調せざるを得なくなった。

国連大使のニッキー・ヘイリーが年内に辞任すると表明し、つづいてホワイトハウスのトップ首席補佐官のジョン・ケリーも年内辞任が表明された。

新しい首席補佐官代行にミット・マルバニーが決まった。マルバニーはサウスカロライナ州上院議員二期のあと、連邦下院議員三期、ティパーティに近く、トランプ政権発足とともに行政管理局予算局長(閣僚級)に指名された。上院の指名公聴会では賛成51,反対49というきわどさだった。マルバニーが超保守派だからである。

▲パンダ・ハガーは変節、議会派は上下をとわず、アンチ・チャイナ大合唱団。

マルバニーは予算局長として辣腕をふるい国防予算大幅増、国務省予算の30%削減(正確には28・5%)の中心人物である。そのうえマルバニーは、首席補佐官「代行」としての任命で当面予算局長も兼務するが、「代行」ののち、本心は財務長官をのぞんでいるとされる。

ともかく、トランプ、ペンス正副大統領、マティス国防、ポンペオ国務の列に首席補佐官マルバニー、大統領補佐官ボルトン、USTR亜代表ライトハイザー、通商産業政策局長ナバロ、そして国家経済委員長クドローと、対中国タカ派が米国政治の中枢に陣取った。

マルバニーは「中国が折れるまで、米国は姿勢を変えない」と発言しているほどの強硬派、ホワイトハウスに中国同調組はいまや存在せず、アカデミズムはキッシンジャーをのぞいてパンダ・ハガーはほぼ全員が変節、議会は上下をとわず、アンチ・チャイナの大合唱団。

だからメディアも時としてトランプより対中姿勢が強硬。

米中貿易戦争は高関税合戦からテクノ防衛戦という「新冷戦」となった。

次は金融戦争、究極は通貨戦争へと突き進むことになり、もはや中国経済の崩壊を避けて通る道は絶無となった。

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます