きのう(2022/05/04)、僕は滋賀県・大津市へ日帰り旅行に出かけた。

本日は、その旅の記録として「三つの青」を取り上げようと思う。

<一、あをもみじ>

三井寺(みいでら)は、天台寺門宗の総本山。

境内に天智・天武・持統の三天皇の御産湯に用いられたとされる

霊泉(井戸)があることから、「御井(みい)の寺」と称され、

後に「三井寺」と通称されるようになった。

国宝の金堂を始め、西国第十四番札所の観音堂、釈迦堂、唐院など

多くの堂舎が建ち並び、国宝・重要文化財は一〇〇余点を数える。

(※滋賀県 公式観光ガイドより引用/抜粋)

好天にも恵まれ、多くの人手で賑わっていた。

もちろん僕もその一人である。

確かに、どの建築物もよく整備され、実に堂々とした佇まいだ。

奈良時代の創建(途中、焼失・再建)と聞くだけに重厚長大。

--- しかし、僕は、どうもしっくりこないところがあった。

“僧または尼が住み、仏像を安置して、仏道を修行し、仏事を行う建物。”

辞書で「寺」を引くとそんな記載があるのだが、

ここは「観光地」「パーク」の色合いが強いと感じた。

ま、個人的な好みのハナシである。

見どころは盛沢山だ。

何より「あをもみじ」が美しい。

野趣ではなく、人の手が造り上げた調和の美は実に素晴らしかった。

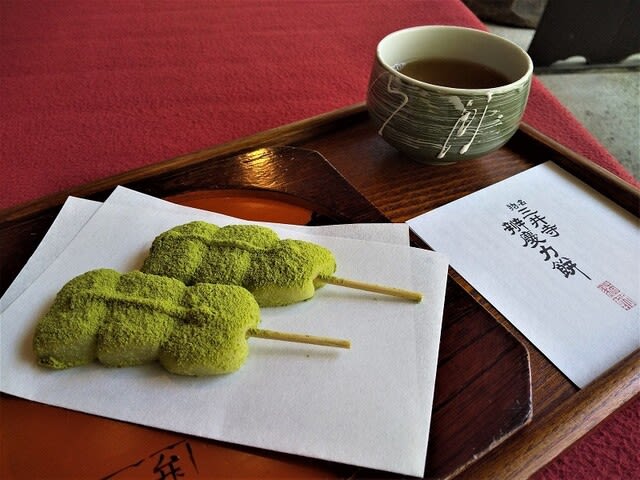

また、寺院境内でいただいた「名物 三井寺 辯慶力餅」のあを団子も忘れ難い。

柔らかくコシのある求肥餅の上に、和三盆糖・国産きな粉・抹茶。

とても美味しかった。(※詳細上記下線部より、リンク有)

おかわり自由のお茶も付いて、大満足である。

<ニ、青い瓦>

青い甍(いらか)の天辺に十字架をいただく楼閣風の建築。

まるでお城の天守の様にも見受けられる「カトリック大津教会」。

同じgooブログ「Being on the Road ~僕たちは旅の中で生きている~」にて、

主宰者「Zhenさん」の紹介記事を読み、昨秋、初訪問。

その折は、コロナ禍で内部見学は出来ず。

あれから半年以上が経ち、再びお邪魔しようと思い立った。

事前に同教会HPの電話番号へ連絡してみたがつながらず、

いざ目の前にした聖堂の扉は固く閉じられたまま。

諦めかけ、三度目の正直に期待しようとも考えたが、

お隣「司祭館」のインターホンを押してみたところ応答があった。

突然の訪問の非礼を詫びつつ、経緯を説明。

聖堂内へ足を踏み入れることを許してもらえた。

自然光が差し込む聖堂内。

木造トラスを組んだ天井に連なるアーチは、モザイクタイル張り。

祈りをささげる場は静謐。

おそらくハンドメイドであろう素朴なステンドグラスも実にいい。

念願が叶い、嬉しい限り。

帰りがけにお礼を述べると「よい旅を」と声をかけてもらい恐縮。

--- 何にしろ次に向かうのは、邪(よこしま)なトコロなので。

<三、碧い水>

ご存じ、日本最大の面積と貯水量を誇る「琵琶湖」。

そこには「びわこ競艇場」がある。

青い空の下に広がる碧い水辺。

競争エリアの外では、観光船やヨットが行き交う。

プールの競争水面とは一味も二味も違う魅力がある。

僕は、ここの景観が大好きだ。

当日は、滋賀県知事杯争奪「第23回 ビナちゃんカップ」最終日。

最終レースは、シリーズの優勝戦が行われた。

1号艇:丸野一樹

2号艇:川島圭司

3号艇:川北浩貴

4号艇:守田俊介

5号艇:木村仁紀

6号艇:吉田和仁

全員が地元・滋賀支部所属のレーサー。

本番前のお披露目「展示走行」を見て、悩んだ挙句に本命戦を予想。

3連単は、1→24→流し。 2連単は、14→146で投票した。

本番レースは、ほぼ思い描いたとおり。

守田がトップスタートを切って、捲り攻勢。

丸野がそれを受け止め、向こう正面を独走。

焦点は2号艇と6号艇がもつれる3着争い。

結果は---1→4→2。

的中!

3着が6なら大きくプラスになったが致し方ない。

ギャンブルの引き分けは「勝ったも同然」である。

溜息と共に胸を撫でおろした僕は、

若武者のウイニングランへ拍手を送った。

帰り際、後ろを振り返ると、

夕闇が下りてきた琵琶湖は碧から朱に染まり始めていた。

さて、今回の日帰り旅は、もう一つ立ち寄った場所があるのだが、

それについては、次回の投稿に譲りたいと思う。